Dialoghi sulla storia delle alpi, sul futuro dell’alpinismo e dell’ambiente alpino.

Il Novecento ha rappresentato per le Alpi e per le terre alte d’Italia un secolo cruciale che ha cambiato radicalmente un modo secolare di vivere in montagna. Ancora di più il XXI secolo si configura come cruciale per le montagne della Terra e per gli uomini che vivono su di esse.

La “terribile” estate 2022 ha posto con forza il problema del futuro delle terre alte: siccità prolungate, eventi metereologici estremi, crolli di rocce e accelerato arretramento dei ghiacciai pongono la società contemporanea di fronte a sfide inedite e ineludibili. Le Alpi sono un mondo fragile, ma prezioso per l’Italia e per l’Europa. “La montagna di Domani” propone dialoghi e approfondimenti su aspetti di questa grande trasformazione. Sempre tra passato e futuro.

Quattro incontri alla Casa della Resistenza

Sabato 10 Dicembre 2022, ore 17.30

Presente e futuro dell’alpinismo contemporaneo

Fabrizio Manoni dialoga con Paolo Crosa Lenz

Sabato 18 Febbraio 2023, ore 17.30

Il Club Alpino Italiano e la montagna di domani

Antonio Montani (presidente generale del CAI) e Bruno Migliorati (presidente CAI Piemonte)

in dialogo con Paolo Crosa Lenz

Sabato 25 Marzo 2023, ore 17.30

Unione Operaia Escursionisti Italiani – Una storia italiana

Pietro Pisano dialoga con Gianmaria Ottolini

Sabato 15 Aprile 2023, ore 17.30

Il Genio degli Ossolani nel mondo “Almanacco Storico Ossolano 2023”

Enrico Rizzi e Massimo Gianoglio dialogano con Alessandro Grossi

Costituito per iniziativa del Parco Nazionale ValGrande e della Associazione Casa della Resistenza, nell’ottobre del 2020, il Parco Letterario® Nino Chiovini nasce tramite una convenzione con la Società del Paesaggio Culturale Italiano la quale, connettendo paesaggio e tradizione culturale e letteraria, organizza e coordina

“una rete nazionale, ed internazionale, costituita da elementi di interesse turistico e luoghi che, per importanza sul piano storico-testimoniale, architettonico e di richiamo dell’identità anche sotto il profilo economico e sociale, si prestino a svolgere un ruolo di primo piano anche come meta di viaggio nell’ambito delle politiche di turismo responsabile e sviluppo sostenibile.”

I Parchi Letterari® attualmente sono 29 in Italia e quattro all’estero. Il Parco dedicato a Nino Chiovini al momento è l’unico costituito in Piemonte e fa riferimento, sul piano territoriale, all’area della Valgrande con i territori limitrofi e, sul piano culturale, storico e letterario, a Chiovini quale principale rappresentante dei molti autori che hanno dedicato i loro scritti a queste terre, alla loro storia e alle loro genti.

Due recenti numeri di riviste legate al territorio del Verbano Cusio Ossola hanno dedicato ampio spazio a questo Parco Letterario®. Si tratta del n. 4/2022 di Nuova Resistenza Unita, rivista dal 2000 edita a cura della Casa della Resistenza di Fondotoce, con articoli di Marco Travaglini, Tullio Bagnati, Paolo Crosa Lenz e Tiziano Maioli, e del n. 3/2022 della rivista della Associazione Alternativa-A che recentemente è passata dal formato cartaceo a quello online: in questo numero[i] un articolo collettivo è redatto dai curatori del progetto Tra natura e parola sostenuto dalla Fondazione Cariplo tramite un bando per la promozione del libro e della lettura, progetto che ha rappresentato, negli ultimi mesi, la principale attività del Parco Letterario®.

Per entrambe le riviste ho redatto due sintetici pezzi – che di seguito riporto – sulla figura del partigiano Peppo e dello scrittore Nino che riprendono e aggiornano quanto su questo blog ho già postato sulla figura umana e letteraria del precursore del Parco Nazionale della Val Grande.

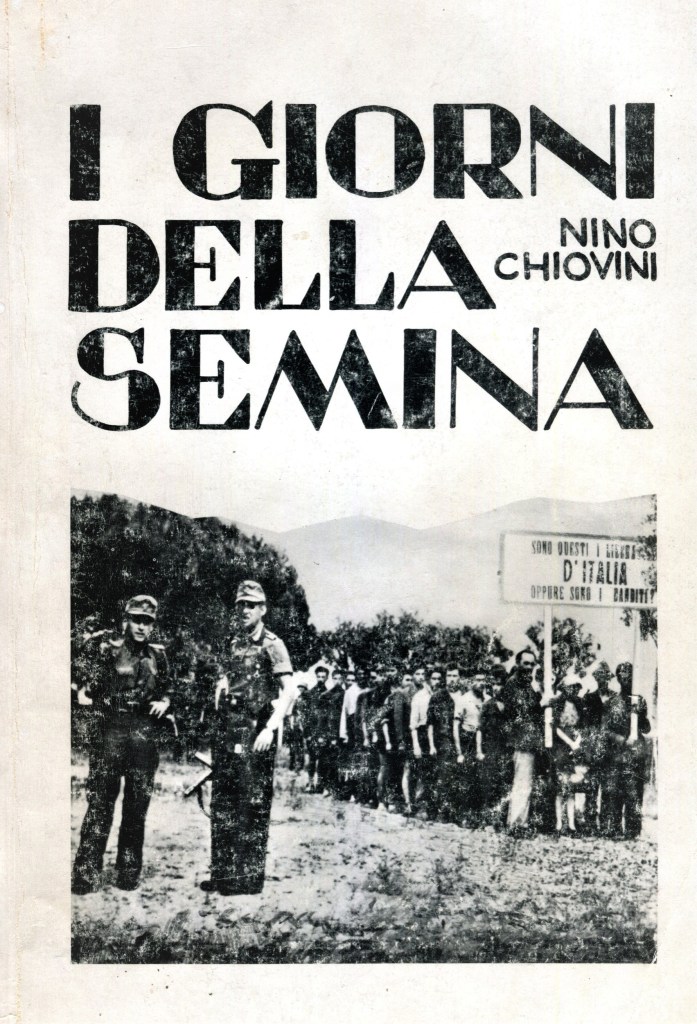

Il partigiano Peppo

Partigiano e scrittore: nonostante la notorietà di Nino Chiovini per i suoi scritti sulla resistenza e la cultura rurale montana, della sua figura di partigiano combattente si è in genere saputo poco e scritto ancor meno. Il motivo è evidente: nei libri sulla resistenza da lui pubblicati in vita non ha detto di sé praticamente nulla e al suo raggruppamento, che assumerà la denominazione Giovine Italia, dedica non più di due paginette de I Giorni della Semina e solo in una nota[ii] si evince che dalla sua costituzione subito dopo l’8 settembre al marzo ’44 ne era stato designato quale comandante.

Ci fanno intuire molto di più le fotografie della “banda di Pian Cavallone”. Non è necessario esser esperti di prossemica per capire come la sua quasi costante collocazione al centro del gruppo non sia casuale, ma il naturale raggrupparsi intorno a lui degli uomini della banda. Mentre costoro con gli atteggiamenti e mostrando le (poche) armi esprimono volontà di azione e spirito di gruppo, in alcuni anche un po’ di spavalderia, la postura di Peppo più composta, con lo sguardo volto in avanti, in un caso anche con il corpo proteso, esprime determinazione e proiezione verso le gli scopi ultimi della lotta. L’atteggiamento spontaneo di un leader, riconosciuto come tale dalla sua formazione. Anche le foto degli ultimi mesi (marzo –aprile ’45) mi hanno colpito: non sembrano quasi più rappresentare la stessa persona dell’anno precedente. Le prime ci mostravano la fisionomia di un ragazzo, le seconde quelle di un uomo adulto. Evidentemente quei diciannove mesi hanno forgiato ed irrobustito il corpo, modificato la fisionomia oltre che l’animo. Questa non è però una specificità di Peppo, ma comune a molti partigiani. Ricordo come il partigiano Giuseppe Spitti spesso raccontasse che, quando era tornato a casa, sua mamma non l’avesse riconosciuto: partito ragazzo e tornato adulto.

La pubblicazione, dopo la sua scomparsa, di scritti di Chiovini non pubblicati in vita, o comunque non raccolti in volume, ci forniscono ulteriori elementi.

In particolare il diario partigiano Fuori legge??? stampato a puntate nell’immediato dopoguerra sul settimanale Monte Marona[iii]: oltre al suo valore letterario, al rapporto fra ambiente e stagioni che cadenzano le vicende della formazione, possiamo ritrovarvi la specificità del suo modo di vivere e concepire la lotta partigiana.

Peppo aveva iniziato la sua attività antifascista a Cuggiono con un gruppo di giovani ispirati dal sacerdote Giuseppe Albeni; con l’8 settembre riescono a procurarsi armi ed è lui a proporre di trasferirsi nel Verbano, terra della sua origine e della sua infanzia che ben conosce, costituendo il nucleo originario della banda che progressivamente si allargherà con nuove reclute sia provenienti dalla Lombardia occidentale, che locali.

Prioritaria è la conoscenza del territorio, dei percorsi possibili tra paese e paese, tra un alpeggio e un altro, non solo per i trasferimenti e il reperimento di cibo (le corvée) ma come addestramento che permetta alla banda di muoversi nel modo più rapido possibile e conoscendo, laddove necessario, le possibili vie di fuga.

La piccola banda nei primi mesi cambia spesso collocazione, anche per i contatti con le altre formazioni presenti sul territorio (Valdossola, Cesare Battisti), sino al suo trasferimento nel febbraio ’44 al Pian Cavallone. Quando a fine marzo si presenta un ufficiale degli alpini, Biancardi, con credenziali del CLN di Milano, Chiovini gli cede senza problemi il comando e dà vita ad un piccolo gruppo (una “volante”) che opera più a ridosso dei centri abitati, rimanendo formalmente alle dipendenze della formazione, ma operando con larga autonomia.

Peppo privilegia infatti il piccolo gruppo coeso, dove tutti si vogliono bene e si stimano reciprocamente ed è sua cura valorizzare le relazioni interne evitando possibili screzi ed incomprensioni. Dopo la prima piccola volante alloggiata in tenda, alla fine del rastrellamento di giugno, con il gruppo della Giovine Italia non confluito nella Valgrande Martire di Muneghina, si unisce alla Cesare Battisti di Arca dando vita alla Volante Cucciolo che opererà sino al 25 febbraio del ’45 quando a Trarego sarà sopraffatta dalle milizie fasciste. Sopravvissuto Peppo darà poi vita alla nuova volante Martiri di Trarego che opererà sino alla liberazione.

Questa dimensione del piccolo gruppo coeso ed esperto, di professionisti della guerra di movimento, padroni del territorio è per Chiovini connaturata al suo stile di comando ma, al contempo, è una scelta legata ad una concezione della guerra partigiana che rifiuta ogni forma di attendismo: la volante ubbidisce al comandante della formazione, esegue le missioni che le vengono affidate, ma spesso, in assenza di ordini specifici, sa scegliersi i suoi obiettivi: a nazisti e fascisti non bisogna dar tregua.

Questa capacità di “muoversi come pesci nell’acqua” è legata ad un altro aspetto si cui Nino insiste sia nel Diario che in altri suoi scritti[iv]: la costruzione di un rapporto positivo con la popolazione locale. Sia costruendo una rete di collegamenti non solo con il CLN dei centri maggiori, ma con persone fidate nei paesi dell’entroterra per avere punti di appoggio, abitazioni in cui nascondersi ecc., sia per reperire le fonti di approvvigionamento, come quella consistente e ricorrente fornita dalle suore del sanatorio di Miazzina. Diventa allora fondamentale l’atteggiamento nei confronti della gente comune, non come quello di una forza occupante, ma quello di persone come loro che partecipano ad esempio ai momenti di festa con le genti che salgono … dai paesi sottostanti per vedere quegli individui che la propaganda fascista chiama … fuori legge. Ed è importante, nelle località non ancora abitualmente frequentate dissiparne i timori: “Si attendevano di vederci girare per il paese con lo sguardo fiero, l’arma imbracciata senza sicura. Invece si sono accorti che camminiamo come loro e non chiediamo i documenti alla gente”[v]. Ed impietoso sarà il giudizio di Chiovini su chi invece si si è poi comportato in modo vessatorio nei confronti dei residenti.[vi]

Il tutto accompagnato, nel diario, a una ripetuta sottolineatura della radicale differenza fra partigiani e nazi-fascisti: questi nei loro atteggiamenti, sin nelle loro canzoni, sono in guerra, la guerra è il loro orizzonte; i partigiani, dice Peppo, sono indirizzati al dopo, ad una libera e normale vita quotidiana (liberi di camminare senza armi e di girare per le vie della città); certo, sono di necessità nella guerra, ma non ne sono plagiati “perché la guerra perde soltanto di fronte a chi la odia”.

Nino Chiovini partigiano e cantore delle nostre terre

Biganzolo 1923 – Verbania 1991. Lo spazio di una vita si declina per convenzione fra due date e lo si sigilla con un appellativo ma è evidente che lo spessore di ogni esistenza non è delimitabile tra due cifre localizzate. Quella di Nino Chiovini si è espressa in poliedriche attività ed esperienze. Per citarne alcune: lo studente attento ad accogliere in pieno periodo fascista gli insegnamenti più critici dei suoi insegnanti del Cobianchi, il neo diplomato perito chimico, il giovane alpinista, l’antifascista che opera a Cuggiono prima dell’8 settembre, il partigiano con una sua particolare visione della guerra di movimento legata al piccolo gruppo esperto e coeso, il redattore della testata Monte Marona ecollaboratore di molte riviste e pubblicazioni, l’insegnante, anche se solo per un breve periodo del dopoguerra, il tecnico della Rhodiatoce e rappresentante sindacale, il politico e amministratore nel Comune di Verbania, e naturalmente il ricercatore, lo storico della resistenza del Verbano e della civiltà rurale montana, il precursore del Parco Nazionale della Val Grande, l’amante e il conoscitore approfondito del territorio locale e del mondo naturale. Su ognuna di queste peculiarità si potrebbe ricucirne il filo.

Non facile da inquadrare neppure la sua figura di scrittore. Nella trilogia partigiana (I giorni della semina 1970, Val Grande partigiana e dintorni 1980, Classe 3aB. Cleonice Tomassetti Vita e morte 1981) quello che emerge è lo storico rigoroso che ricostruisce in modo asciutto quasi essenziale le drammatiche vicende del giugno 1944 e che nel contempo fa emergere alcune figure, specie femminili che racchiudono in sé il senso profondo di quei giorni: la mamma di Gianni, l’infermiera Maria, Cleonice.

Nella successiva trilogia della civiltà rurale montana (Cronache di terra lepontina 1987, A piedi nudi 1988, Le ceneri della fatica 1992 postumo), attraverso documenti d’archivio, con una peculiare sensibilità socio-antropologica incentrata sui tempi lunghi della storia la sua attività si è “trasformata in ricerca sulla vita di quelle comunità rurali montane verbanesi e vigezzine tra il XIII e il XIX secolo e si è infine tradotta in osservazioni sulla civiltà rurale di quei luoghi”[vii].

Se ad una prima lettura le due trilogie paiono stilisticamente e tematicamente distinte è con Mal di Valgrande (1991) che si rende evidente sia l’unitarietà tematica – il nostro debito verso partigiani e montanari che “hanno raggiunto il riposo perenne e vivono solo più nel ricordo di una parte di quelle viventi” – che la cifra etica di tutta la scrittura di Chiovini: il dar parola. Dar voce a chi non l’ha più, a chi di solito non è ascoltato, a chi è stato messo da parte. Dar voce alle persone, ma anche ai luoghi perché portano i segni delle precedenti generazioni e ci parlano, ci possono parlare, se il nostro orecchio e la nostra mente sono attrezzati, attraverso le tracce disseminate nel territorio.

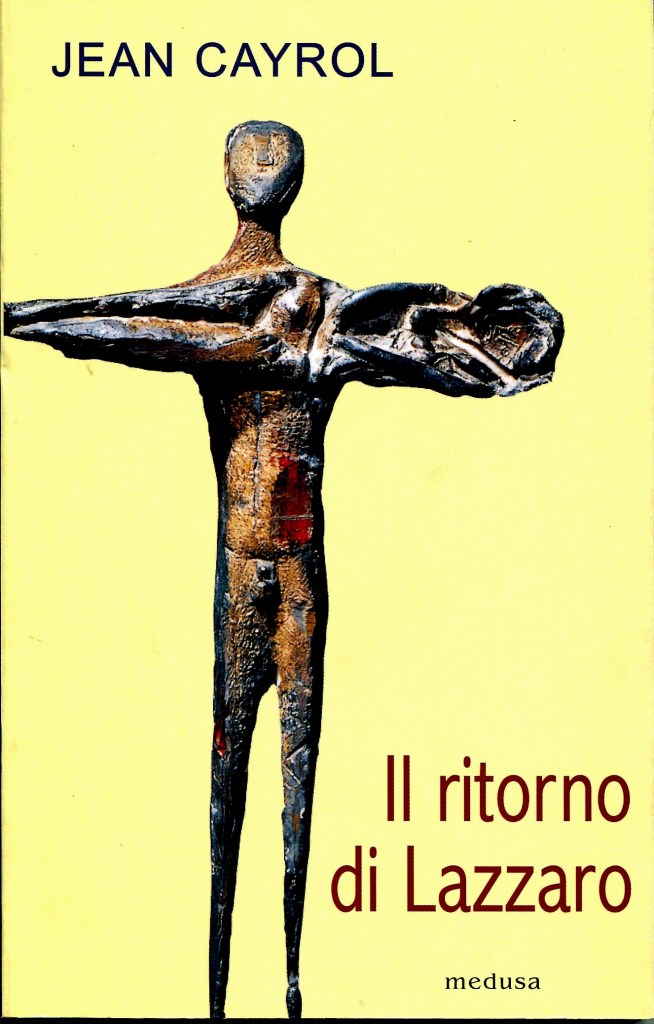

Ed è infine con la più recente pubblicazione di testi non editi in vita – in particolare il racconto La volpe e il diario partigiano Fuori legge ??? – che ha fatto emergere lo spessore letterario di tutti i suoi scritti come ha in particolare sottolineato Erminio Ferrari durante l’ultimo convegno su Chiovini (Il silenzio dei corti, febbraio 2020) con il suo intervento I fogli della semina: rigore e ricchezza terminologica, solida struttura narrativa e una scelta e collocazione delle parole che, come le pietre di un muro a secco, sono selezionate con oculatezza e collocate al giusto posto.

Possiamo ad esempio leggere, o rileggere, A piedi nudi senza chiederci se è un saggio o un romanzo: la sua modernità di scrittura e la sua ininterrotta attualità sta proprio nel trascendere i generi letterari; ben altro spessore rispetto molta odierna letteratura nostrana spesso scritta quasi pronta per divenire sceneggiatura o ad arricchire la voga del giallo italiano che mescola delitti improbabili con descrizioni turistiche di questa o quella città: belli e facili da leggere come da dimenticare.

[i] Leggibile per esteso <qui>.

[ii] Cfr. I giorni della semina, ed. Tararà, Verbania 2005, nota 10, p. 39: “… comando, che per elezione gli uomini della formazione mi avevano affidato fin dal principio.”

[iii] Dall’ottobre 1945 al luglio 1946. Cfr. Fuori legge??? Dal diario partigiano alla ricerca storica, Tararà, Verbania 2012.

[iv] Cfr. Formazioni partigiane e popolazione dell’Alto Novarese durante il rastrellamento del giugno 1944, in “NovaraProvicia 80”, n. 2, 1984. Riprodotto in Fuori legge??? Dal diario cit., p. 141-149.

[v] Ivi, p.89.

[vi] Il riferimento è in particolare al Capitano Galli della Valgrande Martire: cfr. ivi, p. 232.

[vii] Nino Chiovini, Cronache di terra lepontina. Malesco e Cossogno: una contesa di cinque secoli, Vangelista, Milano 1987, pag. 200.

Che il fascismo non si sia dissolto il 25 aprile ‘45 può sembrare un’ovvietà. Basterebbe ripercorrere la cronaca recente e meno recente del nostro paese.

Eppure non mancano sostenitori del “fascismo archiviato” una volta per tutte dalla Liberazione e dalla nascita di una Repubblica con Costituzione antifascista. Non avendo – diversamente da altri paesi come la Germania – nemmeno iniziato a fare i conti con il fascismo, si archiviano le sue propaggini e continuità come irrilevanti. Questo sul piano istituzionale ma anche storiografico: basti ricordare Emilio Gentile, oratore ufficiale innanzi al Capo dello Stato il 25 aprile dello scorso anno.

Un unico e irripetibile fascismo?

Allievo di De Felice e sostenitore del fascismo italiano come Modernità totalitaria[1], Gentile nell’aprile 2019 pubblica Chi è Fascista[2], un’auto-intervista in cui polemizza con “il fascismo eterno” di Umberto Eco[3]. Senza entrare nel merito della sua analisi del fascismo – per più versi condivisibile – quale specifica forma di totalitarismo, Gentile lo considera però un fenomeno unico ed irripetibile sia nazionalmente che a livello internazionale. Esamina del “neofascismo” solo quello istituzionale rappresentato dal Movimento Sociale e da Alleanza Nazionale, “neofascismo” che si estingue con la sua confluenza nel Popolo delle Libertà (2009). Non prende in considerazione la galassia del neofascismo radicale ed extraparlamentare ed afferma che nessun partito attuale può esser definito “fascista” e non c’è alcun pericolo di un ritorno del fascismo. I regimi e i movimenti esplicitamente fascisti diffusisi in Europa e nel resto del mondo, vengono ignorati. Ed infine, siccome il fascismo storico (l’unico esistito) è stato sconfitto nel 1945 e i suoi epigoni nostalgici si sono dissolti nel 2009, per Gentile oggi l’antifascismo non avrebbe più ragione di esistere.

L’antifascismo ha debellato il fascismo nel 1945 per cui entrambi (fascismo e antifascismo) apparterrebbero al passato, “ma con una sostanziale differenza”: mentre il fascismo “è definitivamente debellato”, l’antifascismo, con l’unità di tutti i partiti della Resistenza, ci ha lasciato una “eredità vitale”, lo Stato repubblicano e la sua Costituzione.

Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti

Coordinata da Carlo Greppi che ne ha pubblicato nel 2020 il primo volume (L’antifascismo non serve più a niente) la serie Fact Checking, pubblicata da Laterza, si prefigge di affrontare in modo rigoroso e nel contempo accessibile le fake news che dilagano nei social e che spesso sono riprese dalla politica. Un modo battagliero di ricondurre alla verifica storica che potremmo definire “militante” se questo termine non si fosse nel tempo identificato con “ideologico” e “partitico”: caratteristica di questi storici, al di là delle specifiche differenze, è di essere accomunati da un taglio post ideologico, superando le barriere delle “competenze di appartenenza”, e da una visione non retorica ed attualizzata di democrazia e antifascismo. In successione sono stati poi pubblicati E allora le foibe? di Eric Gobetti, Anche i partigiani però … di Chiara Colombini, Prima gli Italiani! (sì, ma quali?) di Francesco Filippi, Il fantastico regno delle Due Sicilie. Breve catalogo delle imposture neoborboniche di Pino Ippolito Armino, Non si parla mai dei crimini del comunismo di Gianluca Falanga e Il fascismo è finito il 25 aprile 1945 di Mimmo Franzinelli. Atre uscite sono preannunciate e nel frattempo il testo di Falanga è pubblicato in Spagnolo e Polacco e quello di Gobetti in Sloveno.

Il fascismo [che non] è finito il 25 aprile 1945

Utile allora leggere quest’ultimo testo[4] della serie Fact Checking curato da Mimmo Franzinelli. Più che ripercorrere la storia del neofascismo italiano su cui studi e pubblicazioni non mancano, l’autore si sofferma soprattutto su quanto è perdurato a livello di istituzioni e apparato statale fra fascismo e repubblica. Attraverso profili biografici di personaggi noti e meno noti, Franzinelli ricorda molti di coloro che “dopo aver vissuto da privilegiati durante la dittatura, contribuendo al soffocamento delle libertà” dopo la breve pausa del ’45 “ripresero tranquillamente l’esistenza [e le cariche] godendosi i privilegi ricevuti dal regime. … Mancano da noi studi sul genere di quelli dedicati dagli studiosi tedeschi al ruolo dei nazisti nella Germania del secondo dopoguerra.”[5]

Un primo esempio lo abbiamo con lo strumento principe della repressione del regime: il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato (TSDS) istituito nel 1926 con le “leggi fascistissime” e composto da “Consoli della Milizia” e giudici provenienti dalla magistratura ordinaria e militare. Continuerà ad operare sino alla caduta di Mussolini.

L’udienza del 26 luglio 1943 viene cancellata per forza maggiore, poiché il regime è imploso. L’indomani il governo Badoglio imposta una strategia continuista: l’inglobamento delle camicie nere della Milizia nell’Esercito e lo scioglimento del Tribunale speciale ma col contestuale trasferimento dei suoi incartamenti al Tribunale militare. Inoltre, i giudici giunti al TSDS dalla magistratura militare e/o da quella ordinaria vengono restituiti al loro ufficio. Con questo provvedimento, il nuovo governo legittima – nel momento in cui il re fa arrestare il duce – l’operato del Tribunale fascista, e per certi versi lo fa proseguire sotto altre forme.[6]

Il risultato sarà che più condanne del tribunale fascista verranno confermate nel dopoguerra. Ad esempio il caporale di fanteria Pietro Boni, l’ultimo condannato del TSDS per aver espresso “frasi disfattiste” verso la guerra fascista: cinque anni di carcere militare che continuerà a scontare sino al 1948. Tra i molti altri …

“viene ad esempio confermata dalla cassazione il 17 luglio 1947 la pesante condanna inflitta nel settembre 1941 contro una ventina di antifascisti cattolico-pacifisti di Tivoli (…): a parere della Cassazione, infatti, essi non furono condannati per reati politici, ma per comportamento antinazionale …“[7]

A fronte di centinaia di casi analoghi tutti i giudici del Tribunale speciale che “infierirono sui dissidenti politici nell’interesse della dittatura” beneficeranno nell’estate 1946 dell’amnistia Togliatti, compreso Mario Griffini, Console della Milizia Volontaria fascista (MVSN), giudice istruttore del TSDS dal 1928, vicepresidente dal 1941 al ’43 e presidente del rinato Tribunale Speciale durante la Repubblica Sociale; e non pochi faranno brillanti carriere nelle magistrature ordinarie e militari. A maggior ragione ciò avvenne per i giudici ordinari che applicarono le leggi fasciste, quelle razziali comprese, spesso anche loro pubblici sostenitori. Gli esempi sono moltissimi; tra gli altri Antonio Azara fascista della prima ora, sostenitore del “diritto razzista” che si riciclerà democristiano divenendo nel 1952 presidente della Cassazione e ministro di Grazia e Giustizia (1953-54) e senatore sino al decesso (1967)[8]. Oppure Sofo Borghese (1913 – 2011) iscritto al PNF a 22 anni, sottocapomanipolo della Milizia, aperto sostenitore della legislazione razziale che partecipa quale giudice relatore a Milano nel 1944 al processo di condanna a morte tramite fucilazione di cinque partigiani; prosciolto dalla Commissione d’epurazione farà brillante carriera giudiziaria divenendo procuratore generale della Cassazione e poi presidente della II Sezione.

Nell’immediato dopoguerra si è così avuta un’epurazione ridotta ai minimi termini laddove i giudici destinati ad epurare erano spesso anche loro da epurare e un’amnistia per i reati di fascisti fucilatori e torturatori a maglie larghissime mentre giudici dal notorio passato fascista useranno ben altra severità verso partigiani accusati per azioni di guerra rubricate quali reati comuni. Si tratta, nel suo complesso, di un “sostanziale fallimento della transizione italiana” dal fascismo alla repubblica che

“ha condizionato e frustrato la ricerca della verità sulla storia contemporanea e nello specifico sul fascismo (…). Questo processo di conoscenza è stato anzi ostacolato da insabbiamenti e attuazioni estensive di amnistie. E ha inciso in modo determinante nel falsare realtà e percezione del fascismo, questo passato che non passa, non essendo stato elaborato in una narrazione condivisa e assimilato dalla società italiana. Sono mancati, insomma, i conti con il fascismo: un doloroso ma necessario processo sulle responsabilità di una dittatura ventennale e di venti mesi di sanguinosa guerra civile. Anche per questo, si ripropongono periodicamente versioni «bonarie» del duce e della sua dittatura. E si cercherebbe invano il termine fascismo nel testo della legge n. 211 del 20 luglio 2000, istitutiva della Giornata della Memoria.“[9]

La continuità della magistratura si ripete per altri apparati a partire dal principale strumento poliziesco di repressione, l’OVRA, e più in generale per prefetture e corpo di polizia dove le immissioni democratiche avvenute con la Liberazione vengono progressivamente emarginate.

Esemplare fra tutte la vicenda di Marcello Guida direttore di Ventotene, carceriere feroce verso gli antifascisti di cui spesso ottiene il prolungamento di pena oltre quella inflitta dal Tribunale speciale. Farà di tutto per riciclarsi col governo Badoglio e nella repubblica sino alla sua presenza determinante, quale questore di Milano, nello sviamento verso la “pista anarchica” degli attentati fascisti del 1969 (pista imbastita a Roma dall’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’interno – UAR, di cui Guida si fa attivo esecutore) e nella morte di Pino Pinelli.

Gli ultimi capitoli sono dedicati all’oggi, alla lobby nera trasversale che rivendica l’eredità di Mussolini e “del logo con la silhouette della bara del duce dalla quale scaturisce la fiamma tricolore” (il simbolo del M.S.I notoriamente da leggersi con nome del duce) e ai tentativi di far leva su movimenti di scontento sociale per indirizzarli verso azioni violente come l’assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre scorso.

“Sul piano culturale, la fiamma del fascismo viene alimentata dalla Fondazione Alleanza nazionale, associazione di diritto privato con sede a Roma in via della Scrofa 39, costituitasi nel 2011 – sulle ceneri del partito Alleanza nazionale – per «la conservazione, la tutela e la promozione del patrimonio politico e di cultura storica e sociale che è stato proprio della storia della Destra italiana e, segnatamente, del patrimonio di Alleanza Nazionale, oltre che dei Movimenti e delle aggregazioni politiche e sociali che ad essa hanno dato causa e contributo ideale». Essa detiene il tesoretto – materiale e immateriale – del disciolto Movimento sociale, inclusi il patrimonio immobiliare e il logo con la silhouette della bara del duce dalla quale scaturisce la fiamma tricolore (concesso in uso al partito Fratelli d’Italia). Tra le iniziative promosse dalla Fondazione AN: la proclamazione del 2002 quale «Anno Almirantiano»; la mostra «Nostalgia dell’Avvenire a 70 anni di nascita del MSI», incontri e convegni su «L’Aquila e la Fiamma», «L’attualità del pensiero nazionalpopolare di Pino Rauti», ecc.

La Fondazione assegna annualmente il Premio Caravella Tricolore, conferito nel 2021 a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, per il libro Io sono Giorgia (…). L’anno precedente il Caravella fu consegnato all’ex terrorista Gabriele Adinolfi: fondatore negli anni Settanta del movimento Terza posizione.” [10]

Le ultime pagine del suo libro Franzinelli le dedica al dibattito surreale sulla legittimità e permanenza della cittadinanza onoraria a Mussolini che centinaia di comuni italiani, su ordine dall’alto, spesso eseguito da Commissari prefettizi, “concessero” al duce nel 1924: impensabile in Germania un simile dibattito su Hitler che, non dimentichiamo, dal fondatore del fascismo prese insegnamento ed esempio.

La fiamma mussoliniana da Almirante alla Meloni [11]

I simboli hanno un grande significato in politica perché permettono ad una collettività di identificarsi; questo vale in particolare per i fascismi dove, come ricorda Finchelstein[12], l’elemento mitico e simbolico prevale su quello razionale e programmatico. Limitandoci al contesto italiano i movimenti neo-fascisti e neo-nazisti, per motivi evidenti, utilizzano solo in privato e/o singolarmente la simbologia ufficiale di riferimento: fascio e svastica. Vi è comunque tutta gamma di simboli nordici o presunti tali (ed es. l’ascia bipenne[13]), pagani, runici oppure la croce celtica che, introdotta nella simbologia della destra francese dal collaborazionista filonazista Jacques Doriot, fu rilanciata in Italia negli anni ’60 e ’70 da movimenti neofascisti collaterali al Movimento Sociale[14].

Ma veniamo a quello che è il simbolo tradizionale del neofascismo italiano per così dire “istituzionale”: la cosiddetta “fiamma tricolore”.

Nel 1945, dopo la Liberazione e la sconfitta della Repubblica Sociale buona parte dei quadri del Partito Fascista Repubblicano si danno alla clandestinità e un certo numero trova rifugio a Roma; Pino Romualdi, già vice segretario del PFR, dà vita ad una struttura ufficiosa di coordinamento denominata “Senato” e in vista del Referendum istituzionale(2.06.46) tratta sia con i monarchici (Umberto II) sia con i rappresentanti dei partiti repubblicani garantendo ad entrambi neutralità e rispetto del risultato in cambio di una successiva concessione dell’amnistia che sarà poi emanata il successivo 22 giugno dal Ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti[15].

Può così costituirsi ufficialmente il Movimento Sociale Italiano (12.11.1946) su iniziativa di Pino Romualdi, Giacinto Trevisonno,Giorgio Almirante Arturo Michelini e altri.

Il suo simbolo venne forgiato da Giorgio Almirante e nel suo significato ufficiale era costituito dall’acronimo incorniciato del neonato Movimento Sociale Italiano da cui si ergeva una fiamma tricolore richiamante – in realtà molto vagamente – l’emblema degli Arditi della Prima guerra mondiale: un richiamo patriottico e una scelta stilistica (ad es. i caratteri delle lettere) che solo vagamente richiamava l’epoca del ventennio e le sue origini.

Se questo era il suo significato ufficiale, ve ne era uno “nascosto”, in realtà ben noto sia all’interno che all’esterno del partito neofascista. L’acronimo, inserito in quella sorta di catafalco, a ben vedere non è tale in quanto l’ultima lettera, la “I”, non è seguita, come le due precedenti, dal punto di abbreviazione; non si tratta di un refuso – così rimarrà sino alla fine del MSI – ma dell’indicazione che non di una lettera inziale trattasi, ma appunto di una lettera finale; a quel punto non ci vuol molto a leggere le tre lettere come una abbreviazione di “MusSolinI e interpretare la fiamma che sorge dal sarcofago del duce come il suo spirito eterno a cui si rinnova fedeltà.

Che questo sia il significato ufficioso (una sorta di segreto di Pulcinella) verrà esplicitato in più occasioni come nella mostra del 2017 “Nostalgia dell’avvenire. Il Movimento Sociale Italiano a 70 anni dalla nascita” curata dallo storico di area Giuseppe Parlato: cfr. [qui].

La fiamma tricolore rimarrà infatti quale simbolo delle successive formazioni neofasciste: Alleanza Nazionale, Movimento Sociale Fiamma Tricolore e da ultimo l’attuale Fratelli d’Italia.

Un quesito sorge spontaneo: siccome molti sondaggi danno a quest’ultimo partito il primo posto nella preferenza degli elettori, se tale scelta fosse confermata nelle prossime elezioni la leader di Fratelli d’Italia potrebbe legittimamente aspirare alla carica di Presidente del Consiglio. Ma potrebbe il segretario di un partito che nel suo simbolo ufficiale si richiama direttamente a Mussolini diventare capo del governo della Repubblica nata dalla sconfitta del fascismo? È una domanda che si dovrebbero fare non solo gli elettori ma anche le istituzioni, politiche, amministrative e culturali, a ogni livello. Penso sia ora di sciogliere una volta per tutte l’ambiguità, ben sottolineata da Franzinelli, di una Repubblica democratica che non ha mai reciso nettamente i nodi con le eredità della dittatura di fascista.

- Pubblicato in forma ridotta sul n. 3/2022 di Nuova Resistenza Unita.

[1] Cfr. EmilioGentile (a cura), Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, Laterza, Roma-Bari 2008.

[2] Emilio Gentile, Chi è fascista, Laterza, Bari-Roma 2019. Una analisi più dettagliata di questa opera in un mio precedente post: Fascista chi? Un pubblico dibattito.

[3] Cfr. Umberto Eco, Il fascismo eterno, La nave di Teseo, Milano 2017.

[4] Il fascismo è finito il 25 aprile 1945, Laterza, Bari-Roma 1922.

[5] Ivi, Prefazione p. X.

[6] Ivi, p. 9.

[7] Ivi, p. 11.

[8] Franzinelli (Ivi, p. 43) sottolinea inoltre come “Il lemma dedicatogli nel 1988 dal Dizionario biografico degli italiani Treccani ignora il suo attivo coinvolgimento nella campagna razzista e lo presenta nel 1943-45 come antifascista …”.

[9] Ivi, p. 49-50.

[10] Ivi, p. 109-110.

[11] Riprendo qui in forma leggermente modificata dal mio post, sopra già citato, Fascista chi? Un pubblico dibattito.

[12] Federico Finchelstein, Dai fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo attuale, Donzelli, Roma 2019.

[13] L’ascia bipenne o labrys, spesso ritenuta norrena ma in realtà di origine cretese, fu adottata come simbolo da Ordine Nuovo e altri movimenti neofascisti /neonazisti (es. M.P.N. Movimento patria nostra).

[14] In particolare fu il simbolo ufficiale del primo Campo Hobbit (maggio 1977); nel secondo campo (giugno 1978) più direttamente controllato dalla direzione del Movimento Sociale, per decisione di Almirante, il simbolo venne vietato; ricomparve nel terzo campo (luglio 1980) per iniziativa dei dissidenti di Terza Posizione; i due leader di quest’ultimo movimento, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, saranno successivamente protagonisti rispettivamente di Forza Nuova e Casa Pound.

[15] L’amnistia Togliatti troverà una ulteriore espansione il 7.02.48 con la «Legge di clemenza» (Andreotti) che reintegrava in toto il personale amministrativo del fascismo.

La pubblicazione e archiviazione nella apposita sezione del blog di questo intervento a un seminario nazionale della CGIL Scuola, poi pubblicato dall’agenzia sindacale[1], richiede alcune note di contestualizzazione.

L’articolo 3 che diede vita alle “Sperimentazioni di ordinamento e struttura” era inserito nel DPR 419 del 31.05.1974[2]. Regolamentava le sperimentazioni costituite sia sulla base di programmi nazionali che per iniziativa autonoma delle scuole approvate dai Collegi dei docenti.

La diffusione delle cosiddette “maxisperimentazioni” è strettamente legata al dibattito sulla Riforma unitaria della secondaria superiore che avrebbe dovuto costituire il naturale proseguimento della Scuola media unificata a cui diede vita il primo centrosinistra con la legge n. 1859 (dicembre 1962). Il dibattito era stato aperto nel 1970 da Aldo Visalberghi con i suoi 10 punti del Convegno di Frascati[3]: proposta di una superiore unitaria con biennio comune e indirizzi triennali con un’area comune forte[4]. Su questa base si è mossa anche la Commissione Biasini (1971-72)[5] e successivamente il dibattito parlamentare che, con mediazioni, giunse nel 1977 ad una Legge di riforma unitaria approvata dalla Camera dei deputati ma che non giunse al Senato per la fine della VII legislatura. Riforma rimasta poi nel cassetto e non più ripresentata al cui tramonto ha evidentemente contribuito la lobby trasversale, molto ben rappresentata in parlamento da tutti gli schieramenti, contraria all’unitarietà e in genere mascherata dietro alla “difesa del Liceo”.

La sperimentazione dell’Istituto Cobianchi, frutto di un gruppo di ricerca e proposta coordinato da Carla Rossi Bozzuto, viene presentata dal Preside Giulio Cesare Rattazzi ed approvata dal Ministero nel 1974 qualche mese prima dello stesso DPR 419. L’idea di fondo, nell’ottica della riforma unitaria della scuola superiore, era di sperimentare un modello di Biennio comune, e due anni dopo, alcuni indirizzi di aree culturali diverse, in sintonia con altre sperimentazioni autonome piemontesi con cui ci si coordina. Nel triennio un’area comune solida permette classi articolate su due indirizzi (es. Scienze Umane / Biologico, Linguistico/Elettronico). Nell’ottica della sperimentazione per la riforma, e pertanto di un progetto a termine, si attiva solo una classe per indirizzo e gli insegnanti vi accedono tramite l’istituto del comando che garantisce docenti disponibili a sperimentare e a sobbarcarsi un carico di lavoro più impegnativo.

Con il tramonto della riforma le sperimentazioni cambiano sia per spinta del Ministero che introduce i “progetti assistiti”, che dei sindacati che spingono all’inserimento delle cattedre in organico. Si modificano man mano le caratteristiche inziali: tramonto delle classi articolate su due indirizzi, apertura di più classi dello stesso indirizzo rispondendo alla domanda del territorio nel mentre alcuni corsi “traslocano” verso i progetti assistiti caratterizzati da un’area comune meno significativa.

Si passerà dallo sperimentare per la riforma a sperimentare e offrire al mercato indirizzi non presenti (o presenti ma obsoleti) indispensabili nel quadro di un cambiamento complessivo dell’economia e di una maggiore richiesta di professioni nel terziario.

Nel 1984, al tempo del seminario di Chianciano, organizzato dalla CGIL Scuola, siamo nel mezzo di questo processo. In quell’anno (a.s. 1983/84) le sperimentazioni presenti a livello nazionale sono 236 con una distribuzione non omogenea: le regioni con una presenza più diffusa sono Lombardia (36), Emilia Romagna (34), Lazio (22), Piemonte (21) e Veneto (20). Al seminario CGIL sono rappresentate 47 scuole con maggiore presenza dell’Emilia (10) e del Piemonte (9).

I temi in discussione sono molteplici incentrati comunque sul come mantenere le finalità dello sperimentare una scuola nuova in un quadro cambiato e, nel dettaglio, il mantenimento – sostenuto da tutte le principali sperimentazioni – dell’istituto del comando.

Successivamente al seminario verrà costituito un coordinamento sindacale CGIL delle sperimentazioni, come a Chianciano sotto la regia di Luigi Gennari: le sue riunioni romane, pur caratterizzate da un alto dibattito, si concludevano regolarmente con un non casuale intervento a favore della messa in organico dei docenti delle sperimentazioni. E così avverrà rendendo evidente la scelta nazionale del sindacato a favore della pressione categoriale contraddicendo sia l’idea della “sperimentazione” che la concezione stessa di confederalità: non più un sindacato a sostegno di una “scuola per tutti” ma cintura di trasmissione delle spinte categoriali.

Gianmaria Ottolini

(ITIS «Cobianchi» – Verbania)

Molte delle cose che volevo dire sono già state dette da altri e quindi non le ripeto. La prima questione investe il rapporto con il sindacato.

Cosa è successo in questi anni? Bene o male molti di noi penso abbiano vissuto una divisione (che non ha attraversato solo le nostre coscienze, ma che spesso ha contrapposto fisicamente i compagni) tra l’andare con il sindacato e l’impegnarsi nella didattica o nelle sperimentazioni. In ben altro modo era nato il nostro sindacato, come ben ricorda chi ha vissuto questa esperienza, sia pure a livello locale. A un certo punto sono venuti a dirti: «la situazione è cambiata, voi non siete più al passo coi tempi, oggi ci dobbiamo occupare della condizione materiale della categoria e non di didattica o riforma».

Va molto bene che il sindacato abbia organizzato questo convegno; se però non si apre parallelamente una riflessione critica su quelli che sono stati gli orientamenti sindacali di questi anni, non può non nascere qualche sospetto.

Se il discorso nei confronti delle sperimentazioni si limitasse a dire: «ormai siete privi di committenza politica, noi siamo pronti ad offrirvela» qualche preoccupazione, non nei confronti dei presenti, ma rispetto al sindacato nel suo complesso, non può non mancare. Allora cosa può fare il sindacato? Può fare molte cose, purché con chiarezza e lucidità: innanzitutto individuare dei terreni precisi di vertenzialità cioè questioni precise da portare avanti con un confronto democratico che in questi anni è spesso mancato. Per esempio la questione della immissione in organico delle cattedre della sperimentazione: è una questione molto grossa e si rischia di mettere in discussione l’esistenza stessa della sperimentazione. Noi di Verbania abbiamo elaborato un documento contenente proposte precise; è chiaro che il netto cambiamento di posizione del sindacato sposta il confronto su un altro livello, per cui vedremo di riaggiornarlo alla luce della nuova situazione. Un altro aspetto vertenziale è quello della monetizzazione. Io non sono d’accordo con le proposte emerse.

Non solo sul fatto, spero acquisito, che non abbia senso pagare «l’anima professionale più bella» (dagli scatti di anzianità a quelli dei… corsi d’aggiornamento); nemmeno sulla proposta di monetizzare i progetti. Il pretendere che un certo progetto, sia pure con determinate e verificabili caratteristiche e limitatamente al tempo di attuazione, comporti differenziazione salariale, mi sembra estremamente rischioso. Sappiamo benissimo quali sarebbero le dinamiche che si verrebbero ad innestare: la corsa al progetto pagato da un lato, la concessione del «favore» subcondizione dall’altro.

Il discorso di fondo mi sembra invece quello del superamento della figura unica docente; quali altre figure oltre al docente si devono prevedere della scuola. Questo coinvolge non solo la sperimentazione, ma l’insieme della scuola. Sarà importante che determinati progetti sperimentali richiedano nuove forme di organizzazione del lavoro e un certo numero di figure diverse dal docente. Mi sembra questa l’ottica corretta con cui affrontare la questione: ricercare soluzioni che rendano più efficace e meno gravosa la sperimentazione, ma nella prospettiva di una loro possibile generalizzazione; non è il caso della monetizzazione.

Altra questione è quella della verifica della sperimentazione. Non può esservi verifica che si limiti all’esistente senza nel contempo verificare cosa è successo a monte. Ogni sperimentazione è figlia di centinaia di compromessi a cui ci hanno costretti. Questo non significa rifiutare la verifica: ci deve essere senz’altro perché nel mondo delle sperimentazioni c’è un po’ di tutto e bisogna in qualche modo tentare di capire quello che c’è. La prima verifica è tentare di capire l’esistente, non confrontando astrattamente, sulla carta, i modelli, ma le persone.

Il Ministero ha organizzato alcuni modelli di confronto, ad esempio i convegni di Arezzo sul psico-sociale-pedagogico. Iniziative analoghe vi sono state per il socio-sanitario. Questi confronti sono stati molto utili, il problema è che bisogna estenderli a tutti gli indirizzi, e, in secondo luogo, non solo agli indirizzi. Realizzare cioè iniziative analoghe per esempio sul biennio, sull’area scientifica del biennio, sulle opzioni, sui trienni, sui settori dell’area comune, etc. Prima cioè di una qualsiasi verifica scientifico-quantitativa, verifiche qualitative che permettano di conoscere l’esistente, non dimenticando che le verifiche devono coinvolgere attivamente la realtà sotto verifica.

Un’altra questione, un nodo di fondo che mi sembra irrisolto: la sperimentazione, mi sembra, si è posta in questi anni tre ordini di finalità differenti.

Nelle sperimentazioni nate come la nostra dal ’74, la finalità prevalente consisteva nella modifica di strutture; allora si diceva «sperimentare nella prospettiva della riforma». Ora questo è un compito che comunque rimane: la sperimentazione «di ordinamenti e strutture» rimane come finalità della sperimentazione anche oggi. La sperimentazione ha però dato anche altre cose: per esempio l’individuazione di nuovi profili professionali; questa è una cosa diversa e più affine al discorso della sperimentazione come laboratorio.

Vi è stato però anche un altro compito: la sperimentazione e l’art. 3 sono stati usati per rendere più flessibile la struttura scolastica esistente. Questo spiega il proliferare enorme di sperimentazioni «minori». Non la costruzione di progetti pilota ma rendere in vari modi più elastica una struttura che è arcaica, arretrata, rigida. Questa terza finalità si sembra molto diversa rispetto alle prime due. Quali sono queste «flessibilizzazioni» che vengono messe in atto? Essenzialmente di due tipi. Verticali e orizzontali.

Nel primo caso ad esempio la modifica di un intero indirizzo come il portare a cinque anni il Magistrale; oppure modificare alcuni programmi o indirizzi. Queste modifiche sono spesso di estrema importanza e non è certo il caso di aspettare la riforma; anche dopo l’eventuale riforma dovrà essere sempre possibile rivedere certi contenuti disciplinari, modificare programmi, strutture orarie delle discipline, ecc.

Nel secondo caso si tratta di modifiche attuate in risposta a particolari esigenze e contingenze territoriali: l’esistenza in particolare di determinate caratteristiche culturali e professionali, di esigenze molto specifiche del mercato del lavoro ecc.

Per tutti e tre questi ordini di finalità è stata usata la 419, ma in modo confuso, mischiando le carte.

Qual è l’elemento che differenzia questa ultima finalità (la flessibilizzazione) delle prime due? Differenza che in parte coincide, ma non sempre, con la distinzione tra maxi e mini. Mi sembra una differenza che coinvolge il rapporto che c’è tra l’art. 3 e l’art. 5[6]; cioè la questione del suo rapporto con l’utenza. Per dirla brutalmente; siamo di fronte ad una sperimentazione a numero chiuso o no? Raccoglie tutte le domande di iscrizione e si immette sul mercato scolastico o no? È questa una questione molto grossa su cui mi sembra esistere una carenza di riflessione. Vorrei spiegarmi meglio e allora parlo della nostra esperienza.

Noi siamo partiti nel ’74 con un obiettivo chiaro: lavorare per la riforma. Si imposta un modello unitario e si attivano certi indirizzi tra cui l’indirizzo elettronico. In tutta l’alta provincia di Novara e l’alta provincia di Varese (di qua e di là del lago) non c’è nessun altro indirizzo elettronico, per cui su questo indirizzo si convoglia una enorme domanda. Il problema è se rispondere o meno a questa domanda. Se vi rispondiamo dovremmo aprire almeno quattro classi di elettronica; ma allora non sperimenteremmo più niente. La mediazione è: apriamo due classi invece di una. Era chiaramente una risposta debole tra esigenze contraddittorie, e così si va avanti per alcuni anni.

È necessaria una ricaduta sui corsi normali dell’Istituto dove è previsto l’indirizzo elettronico. Per cui la proposta che emerge dal preside e da altri insegnanti è di aprire un corso elettronico nel normale. Solo che il corso tradizionale di elettronica è obsoleto per cui si propone (per i corsi normali) il progetto AMBRA. Scopriamo che il progetto AMBRA è stato scopiazzato dal nostro e da altri corsi sperimentali, ampliando però le ore di indirizzo e mangiando gran parte dell’area comune. Hanno senso due corsi quasi uguali, uno innestato su un’area comune solida e l’altro canalizzato? Ci si propone di togliere l’elettronico dalla sperimentale per permettere l’apertura al normale-AMBRA (che, si racconta, è anche lui incentrato sulla professionalità di base. È chiaro che una «professionalità di base» senza area comune è come un cerchio quadrato). Non c’è altra possibile mediazione, rispondiamo, che averne aperti due, all’interno della stessa scuola (AMBRA-normale/elettronico-sperimentale) in un regime di semi-consenso rispetto alla domanda dell’utenza. Noi, come per gli altri nostri indirizzi, apriamo un solo corso. L’AMBRA ne apre 2 o 3 o 4 o più a seconda del numero di domande, tutt’al più ponendo un limite sulla base delle strutture fisiche della scuola. Sull’AMBRA come sugli altri miniprogetti guidati ho sentito proposte che non mi convincono; in sostanza si dice: riconduciamo questi progetti alla maxisperimentazione visto che si rifanno anch’essi all’art. 3. La proposta mi lascia del tutto perplesso.

In realtà questi progetti sono, a parte il metodo scorretto con cui sono stati elaborati (in modo più o meno clandestino, saccheggiando le esperienze delle maxisperimentazioni) niente altro che delle maxisperimentazioni di nuovi programmi. In questi termini li possiamo accettare: sono una risposta ad una esigenza immediata. Ma non indicano nessuna prospettiva. A breve termine sono anche estremamente concorrenziali: promettono alta professionalità e riducono l’area comune a quella degli istituti tecnici e in molti casi anche questa mangiucchiata qua e là. Hanno però il fiato corto, non formano, con una cultura di base così limitata, una manodopera flessibile.

Vorrei parlare, infine, della proposta di superare le discipline in area comune. Queste cose mi fanno rizzare i capelli. Le esperienze di questi anni e gli errori che molti di noi hanno scontato su questo terreno, mi fanno dire subito altolà. Noi quando sperimentiamo dobbiamo conoscere anche i livelli di caduta; significa che se falliamo, è necessario sapere quale è il punto di atterraggio. Allora io introduco un elemento di interdisciplinarietà sulla base su cui mi sono attestato; lo stesso per le esperienze di studio-lavoro ecc. Ma se mi cade tutta l’area comune non mi rimane più niente. Allora il dire eliminiamo la disciplinarietà in area comune, come avviene per esempio per l’area scientifica in alcuni dei miniprogetti laddove si propone la «scienza della materia» può diventare estremamente pericoloso.

Sempre sull’area comune: ho l’impressione che, da parte di noi maxisperimentazioni «storiche», nate un decennio fa, si sia posto in modo un po’ troppo rigido la distinzione fra area comune e area di indirizzo. Non esiste invece qualcosa di intermedio fra area comune e area di indirizzo? Se ci riferiamo alla struttura della riforma esistono: l’area comune, gli indirizzi divisi in quattro settori. Oltre l’area comune e gli indirizzi esiste un’area comune ad intero settore, cioè un’area che è comune solo per certi indirizzi, o no?

Detto in altri termini tra la professionalità di base e la cultura generale non esiste allora una cultura specifica che non è relativa solo a quell’indirizzo, ma a un certo numero di indirizzi pur non essendo comune a tutti? Penso che molti di noi abbiano notato nei nostri ragazzi questa dicotomia tra i due tipi di formazione (area comune-area di indirizzo): certo non in tutti e non nella stessa misura per tutti gli indirizzi. La prima osservazione è che questa frattura è molto meno traumatica e in alcuni casi felicemente superata qualora un indirizzo ha in qualche modo uno «spessore culturale», cioè una consapevolezza scientifica, metodologica ed epistemologica e delle conoscenze anche teoriche non riferite, canalizzate e canalizzabili in modo univoco verso il proprio indirizzo. Se questo avviene, se c’è questo «spazio culturale» allora il raccordo con l’area comune avviene spontaneamente.

Il problema che si pone è allora questo «spazio culturale» può diventare uno spazio strutturale? Tra area comune e area di indirizzo è pensabile un’area di settore? Penso che, soprattutto le sperimentazioni che hanno attivato un consistente numero di indirizzi debbano porsi seriamente questo interrogativo.

[1] La sperimentazione art. 3 nella secondaria superiore. Problemi e prospettive, Seminario SNS-CGIL Chianciano 9-10 novembre 1984, Agenzia Stampa CGIL, Roma 1985, p. 38-39.

[2] Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1973 n. 419: Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. Titolo I – Sperimentazione e ricerca educativa (art. 1-6). Il testo completo del DPR è consultabile <qui>.

[3] Tenuto a Villa Falconieri e organizzato dall’OCSE e dal Ministero PI.

[4] Il documento finale in 10 punti iniziava con questa premessa: “La scuola secondaria superiore deve costituire una struttura unitaria articolata nel suo interno tramite un sistema di materie e attività comuni, altre opzionali e altre ancora elettive, tali da permettere un progressivo orientamento culturale in direzioni specifiche. L’asse pedagogico comune assicura, in forme non rigide, una preparazione linguistico-logico-matematica e tecnologico-scientifica e un’apertura critica sui problemi storico-sociali. Le scelte individuali lo integrano senza compartimentazioni cristallizzate”.

[5] Cfr. Mario Reguzzoni, Scuola secondaria e Commissione Biasini, in Aggiornamenti Sociali marzo 1972.

[6] Art. 5 – Iscrizione degli alunni. “L’iscrizione degli alunni alle classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui al precedente art. 3 avviene a domanda.”

di Rocco Minerva

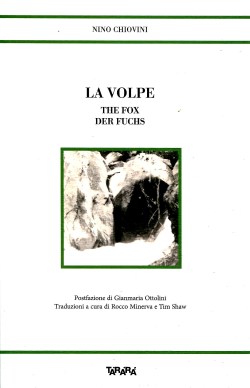

In corrispondenza del 77mo dell’eccidio di Trarego è stato pubblicato, per la prima volta in volume e in edizione trilingue, il racconto “La volpe” di Nino Chiovini, edito per i tipi di Tararà e patrocinato dal Parco Letterario titolato al noto partigiano e scrittore. Dopo una “anteprima” a Trarego al termine della commemorazione a Promé, il volume è stato ufficialmente presentato alla Casa della Resistenza il 26 febbraio 2022. Rocco Minerva, che ha curato la traduzione inglese e che per primo aveva suggerito una edizione plurilingue del racconto, ha preparato per l’occasione questo intervento.

Non ho mai conosciuto Nino Chiovini.

Le montagne della Valgrande, invece, avevo cominciato a frequentarle già trent’anni prima della sua morte, quando nel 1961 mio padre mi aveva portato sulla Marona. Allora ero un ragazzino di otto anni e ricordo ancora quella lunga scarpinata da Miazzina, su a Cappella Fina, passando accanto ai ruderi del vecchio albergo del Pian Cavallone, arrivando successivamente alla Forcola dove il sentiero poi s’inerpicava attraverso posti dai nomi mitici – La Scala Santa, il Passo del Diavolo – per arrampicarsi infine su, fino alla Cappella appena sotto la vetta.

Non vorrei che le mie parole suonassero irriverenti o, peggio ancora, sacrileghe, ma per me contava soltanto arrivare in cima. Di quello che mio padre mi andava dicendo – dell’albergo incendiato, dell’eccidio presso la vetta e di tutta Resistenza – io, sinceramente, non capivo molto. Le guerre cosiddette “civili” per quel bambino che ero si fermavano ai tempi quasi leggendari dell’antica Roma: Mario contro Silla, Cesare contro Pompeo, Augusto contro Antonio. E mi schieravo invariabilmente con il vincitore, come se fosse una gara sportiva in cui tifare per qualcuno.

Anche quando cominciai a girare da solo in Valgrande, ciò che mi attraeva erano sempre le sue vette: la Zeda, il Pizzo Ragno, Corte Lorenzo, il Proman, il Pedum. Poi, verso i vent’anni, arrivò il tempo delle traversate: da Premosello a Malesco, da Ponte Casletto lungo il fiume fino all’Arca e a In la Piana, le Strette del Casé, il Sentiero Bove. Il Parco non era ancora stato istituito e andare in Valgrande era come entrare in uno sconfinato parco-giochi, dove, appunto, era possibile giocare a fare l’esploratore nella natura selvaggia, ora cercando un sentiero appena accennato, ora fidandoti di qualche corda sfilacciata o di una fune arrugginita, guadando un torrente dalle acque impetuose, facendo il bagno in una pozza cristallina, accendendo il fuoco in una baita mezza diroccata e tirando fuori dallo zaino ogni ben di Dio.

Ma non capivo quasi niente di quei luoghi; non vedevo nei tetti sfondati e nelle travi tarlate o bruciate di quelle baite né i segni di una di una civiltà di fatica e sudore, né le ferite di una guerra feroce. La wilderness, che tanto mi appassionava, aveva come unico scopo la sua fruizione edonistica, io, però, non sapevo leggere quei posti, non ero capace di guardarli negli occhi.

Quando arrivai al Cobianchi nel 1985, incontrai colleghi – divenuti poi amici – con i quali si andava in montagna. Furono loro a farmi conoscere i libri di Nino Chiovini e furono quelle letture a spalancarmi il vissuto della Valgrande. Grazie a lui, le baite abbandonate divennero alpeggi pieni di vita, nei prativi attorno ad esse (ora invasi da betulle, rovi e ginestre) tornarono a pascolare mandrie e greggi, il mio parco-giochi di qualche anno prima si popolò di boscaioli operosi, bracconieri scaltri, spalloni e bricolle, ma, inevitabilmente, si trasformò anche nel terreno di guerra tra partigiani e nazifascisti.

Qualche anno fa, quando lessi per la prima volta La volpe, mi accorsi anch’io che quel racconto, rispetto ad altri scritti di Nino Chiovini, possedeva un’indubbia valenza letteraria. Si trattava, sì, di una testimonianza relativa a un episodio della Resistenza e che dunque aveva una precisa collocazione storico-geografica (peraltro volutamente non precisata dall’autore), ma presentava allo stesso tempo caratteristiche che esulano dall’ambito strettamente saggistico e che sono invece tipiche della letteratura.

La prima è costituita dal titolo, che svela il suo profondo valore simbolico soltanto nell’epilogo del racconto, uscendo all’improvviso – come la volpe – dalla selva di quei tragici eventi, attraversandoci la strada e facendoci comprendere, come in un’illuminazione, il senso del racconto.

Un altro aspetto è la scelta di un punto di vista soggettivo, che ha il pregio di affacciare emotivamente il lettore sul luogo degli eventi, senza però realizzarsi attraverso un narratore in prima persona, che sarebbe probabilmente troppo invadente e ingombrante, e, inevitabilmente, di parte. Nino Chiovini opta invece per un narratore esterno, più discreto e distaccato, che meglio può rendere quanto il protagonista subisca una serie di eventi a cui si sottrae grazie al suo profondo attaccamento alla vita.

Nella parte centrale del racconto gioca un ruolo fondamentale il monologo interiore che nel suo succedersi di esclamazioni, di frasi spezzate, interrotte e riprese, nei non sequitur che rasentano l’alalia rende mirabilmente lo stress e l’angoscia che il protagonista prova in quei momenti. E in quei momenti non c’è più nessun narratore; non ha più senso che ce ne sia uno. La sintassi non governa più le frasi e queste si riducono a parole, che non sono neppure più pronunciate, che restano pensieri, deboli, flebili.

Proprio mentre mi soffermavo su questi passi de La volpe sentivo il desiderio di dare più voce al racconto, al partigiano, al suo vissuto. E mi chiedevo se avesse senso che un pubblico più vasto di quello in grado di leggere in lingua italiana potesse accedere a questa storia. Così cominciai a tradurre il racconto in inglese, senza neppure sapere se mai si sarebbe potuti giungere a una pubblicazione. Ma a questo punto credo sia necessario chiarire qualche termine. Non mi interessava “tradurre” nel senso etimologico di “trans + ducere” cioè “condurre oltre”, come se il testo in lingua inglese fosse la meta verso cui puntare e il traduttore il protagonista di questo passaggio. Volevo piuttosto, come è più evidente nel verbo inglese, “translate”, termine che etimologicamente è legato al latino “trans + fero” (supino latum), cioè “portare oltre”, volevo portare più in là il racconto di Nino Chiovini, come per amplificarne la voce. E in quest’ottica mi misi al lavoro.

Se qualcuno fosse adesso interessato a conoscere quali siano state le maggiori difficoltà incontrate nella traduzione, chiariamo subito che non sono stati i passi di monologo interiore. Questi possono risultare meno chiari a una prima lettura, ma per la quasi totale assenza della sintassi e per la presenza di un vocabolario essenziale – direi quasi viscerale – non costituiscono in genere un problema.

Paradossalmente, per me, sono risultate più ostiche quelle parole apparentemente semplici come “baita”, “villetta” o “caffelatte”, che però hanno una connotazione fortemente legata a precisi contesti storico-culturali.

Il termine “baita” è usato sull’arco alpino centrale e occidentale in riferimento a piccole costruzioni solitamente con muri a secco in pietra e tetto in piode adibite ad abitazione, stalla, fienile e anche luogo di lavoro (per la produzione di latticini, per esempio). Non potremmo mai chiamare “chalet” o “cottage” una “baita”. Al di là delle differenze architettoniche, la funzione di quelle costruzioni è diversa. E all’interno dello stesso arco alpino, i vocaboli “baita” e “malga” non sono sinonimi, perché hanno connotazioni geografiche ben distinte, dove il secondo termine è tipico delle alpi orientali. In Scozia e in Irlanda si trovano ancora i ruderi di costruzioni rurali (“shieling”) che avevano funzioni analoghe a quella di una baita ed erano usate per la transumanza, ma oltre alla pietra impiegavano anche zolle erbose o torba. Esistono anche “bastle houses”, “blackhouses”, ma non avrebbe avuto senso ricorrere ad alcuno di essi, vista la loro precisa collocazione storico-geografica. Mi è sembrato più corretto scegliere “stone hut”, che da un lato richiama l’aspetto più evidente (la pietra) e dall’altro implica le caratteristiche dell’edificio, rurale e spartano.

Nel finale del racconto Nino Chiovini usa il termine “villetta”. Una villetta nel 1944 era ben diversa da una villetta del ventunesimo secolo. Se il lettore in italiano volesse visualizzare quella costruzione, dovrebbe fare un balzo indietro di un’ottantina d’anni. Ma che termine potrebbe essere meno fuorviante per chi legge in inglese? In città una villetta è una “small house”, mentre in campagna è un “cottage”, se è monofamiliare è una “detached house”, se invece è bifamiliare si parla di “semi-detached house”, colloquialmente “semi”. Se poi è una villetta a schiera il termine è “terraced house”. Si utilizza invece “small villa” nel caso che dei turisti anglosassoni prendano in affitto una casa per le vacanze estive soprattutto nell’area mediterranea. Ora, quanto tutti questi edifici assomiglino alla classica villetta progettata dal geometra che spesso ci immaginiamo dicendo “villetta” è tutt’altra questione. E poi non possiamo dimenticare che la villetta di cui si parla ne La volpe era stata costruita prima del 1944. Alla fine ho optato per “plastered house”, cioè “casa intonacata”, visto che a quei tempi la maggior parte delle abitazioni dei luoghi di cui si parla non lo erano.

Ma è possibile che anche il “caffelatte” abbia costituito un problema? Beh, sì, se ci chiediamo che caffelatte avrà mai bevuto il partigiano prima di partire. Un “white coffee”? Di certo non quello che, usando la parola italiana, in inglese si dice “latte”, riferendosi però a del latte macchiato con schiuma. Molto probabilmente si sarà trattato di latte caldo con un po’ di caffè e, vista la difficile reperibilità del caffè in quel contesto, sarà stato caffè di cicoria, anche se non era necessario specificarlo. D’altra parte non era una libertà che potevo assumermi e la scelta è ricaduta su “a cup of hot milk with coffee”, neutra, banale forse, ma non compromettente.

Queste considerazioni relative alla traduzione suoneranno forse come cavilli, pignoli e pedanti. Vorrei soltanto che fossero intese anche come un segno dello scrupolo con cui mi è sembrato doveroso procedere nel lavoro. In fondo, al di là del risultato, per me si è pur sempre trattato di una forma di rispetto per l’autore.

Qualche anno fa mi trovavo alla Cappella della Marona con un paio di amici. Raggiunta la meta, ci eravamo fermati per fare il classico spuntino, prima di iniziare la discesa. Dopo una decina di minuti ci raggiunse un’escursionista solitaria sulla cinquantina. Dal rapido scambio di saluti mi resi conto che era tedesca. Stavo ancora trafficando nello zaino per cercare un bicchiere e offrirle un sorso di vino, quando mi accorsi che era sparita dentro la cappella, dove un ossario – piuttosto malconcio, in verità – custodisce qualche reliquia dei partigiani uccisi dai nazifascisti. Ne uscì poco dopo con le lacrime agli occhi. In situazioni del genere ammetto di essere particolarmente impacciato – imbranato, se mi passate il regionalismo. La soluzione migliore, avendo finalmente trovato il bicchiere, mi sembrò proprio quella di versarvi un goccio di vino da bere insieme. Lei accettò di buon grado, chiedendoci di scusarla per il suo stato d’animo e ci disse che fin da quando era ragazzina aveva cominciato a frequentare il Lago Maggiore, dove i genitori venivano in vacanza. Continuò, raccontandoci che una quarantina d’anni prima era già stata alla Marona con suo padre, il quale le aveva parlato dell’eccidio del giugno del ’44. Ci disse anche che era un soldato, ma non aggiunse altro. Ripeteva come se fosse un rosario che non le sembrava possibile che degli esseri umani potessero arrivare a tanto e si scusava in continuazione fra lacrime e singhiozzi. Poi mi restituì il bicchiere, ringraziò, si scusò ancora una volta, ci salutò e s’avviò lentamente lungo il sentiero che scende a valle. La seguivo con gli occhi riandando mentalmente a quando a otto anni mio padre mi aveva portato sulla Marona e per me in montagna si doveva andare soltanto per salire su in cima e non capivo niente di Resistenza, di lotta partigiana, di guerre “civili”, fermo com’ero a quelle fra Mario e Silla, fra Cesare e Pompeo. Lei era diventata un punto sempre più in basso, che ogni tanto scompariva fra rocce e ontanelli e io intanto mi chiedevo se tutte le guerre, in fondo, non fossero sempre “civili” che si combattono fra esseri che spesso si scordano di essere umani.

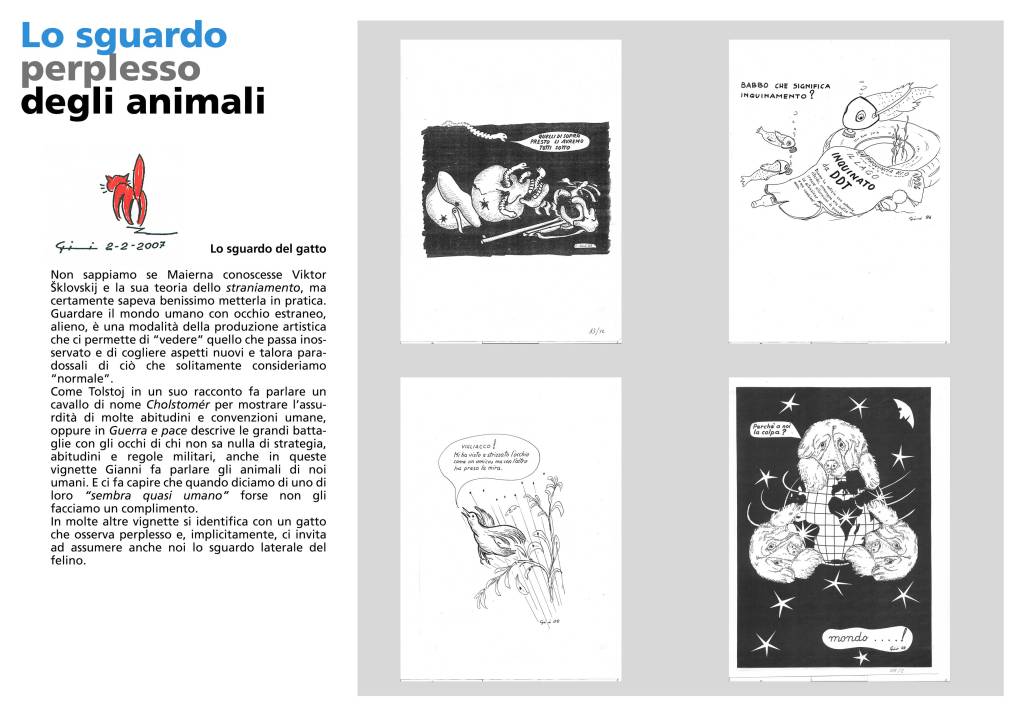

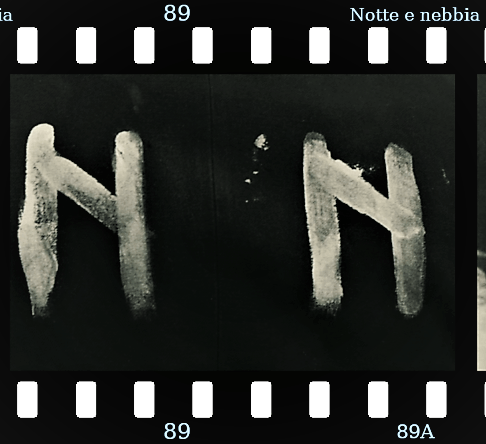

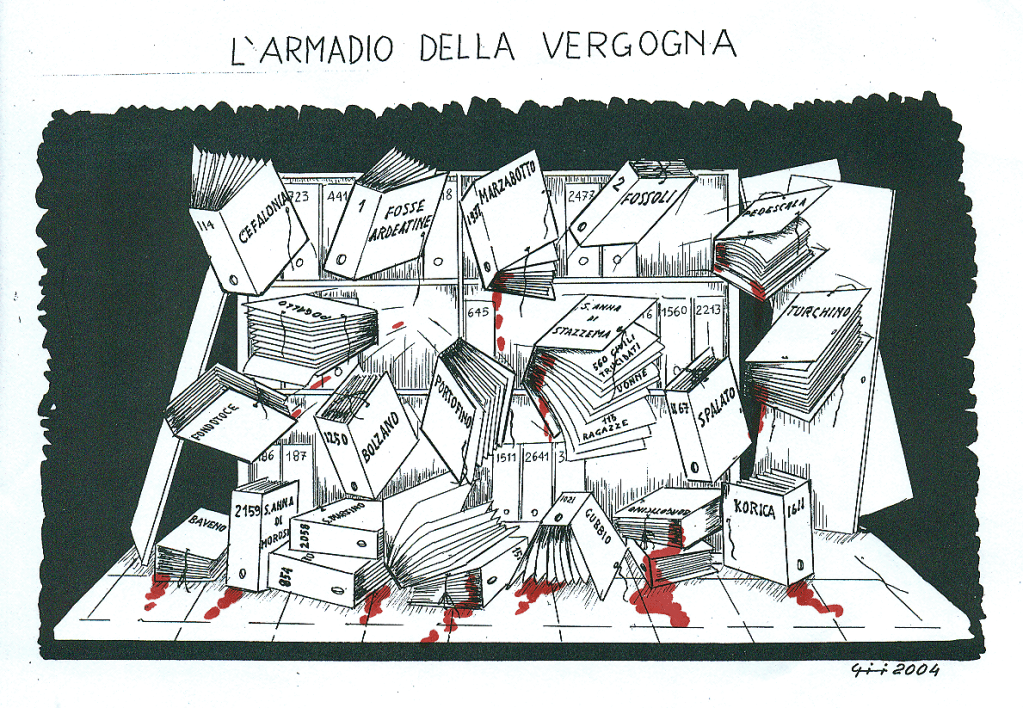

Il 25 aprile viene inaugurata presso la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce la mostra delle vignette e alcune altre realizzazioni grafiche di Gianni Maierna. La Mostra resterà aperta sino al 20 giugno 2022.

Gianni Maierna

Chiunque abbia visitato la Casa della Resistenza e il Parco della Memoria e della Pace negli anni ’90 del secolo scorso e nel primo decennio del 2000, ricorda senz’altro la figura di questo “custode della memoria”: Maierna vi ha dedicato quotidiana passione e competenza sia nell’accompagnamento dei visitatori, scolaresche in particolare, che nella realizzazione di mostre, realizzazioni grafiche e nella cura quotidiana della struttura interna e del parco.

La storia di Gianni viene da lontano: nasce a Intra nel 1925 e dopo gli studi tecnici all’Istituto Cobianchi trova impiego quale operaio e disegnatore meccanico. Durante l’occupazione nazista dà vita al GAP di Intra in stretto contatto con le Formazioni partigiane locali: Cesare Battisti, Valgrande Martire e Mario Flaim. Della sua esperienza partigiana ci ha lasciato un diario incentrato sull’estate del 1944: 14 Giorni di Agosto.

Nel dopoguerra ha lavorato alla Rhodiatoce di Pallanza e si è distinto per l’attività sindacale e di appoggio alle prime lotte degli anni ’50, anche con vignette satiriche nei confronti della direzione di fabbrica in seguito alle quali è stato trasferito a Milano e isolato in un ufficio senza mansioni. Si è pertanto licenziato ed ha aperto in proprio una officina di autoriparazioni, continuando comunque a seguire le vicende operaie della Rhodia – Montefibre.

Ha militato nel PCI ed è stato consigliere ed assessore sia nel Comune di Verbania che nella Provincia di Novara. Dopo lo scioglimento del PCI ha aderito a Rifondazione comunista.

Animatore della sezione intrese dell’ANPI Augusta Pavesidi cui è stato Presidente per un decennio dal 1994 al 2004, e successivamente Presidente onorario sino alla sua scomparsa nell’ottobre del 2017. Della sua intensa attività sociale possiamo ricordare il suo sostegno, quale Assessore al decentramento, alla nascita dei Comitati di quartiere di Verbania e, durante il conflitto serbo-croato, la costituzione di un Comitato di aiuti per la città di Crikvenica colpita dalla guerra.

Così Nuova Resistenza Unita lo ha ricordato nel n. 1 del 2018

Gianni Maierna (29.6.1925 – 10.10.2017)

“Per noi il momento più giusto era all’imbrunire, quando incominciava a venire il buio … La città era nostra perché conoscevamo tutti i buchi, tutti i modi di passare, entrare in un portone uscire da un altro, avevamo dei passaggi anche sui tetti, per noi era un divertimento perché i fascisti che erano lì non erano del posto …

Quando recuperavamo un’arma, non è che la tenevamo in casa, anche se a un certo momento nel solaio del mio caseggiato avevo da armare 15 persone, ma erano armi che si recuperavano e poi consegnavamo a chi andava in montagna, a chi non poteva resistere in città, perché il partigiano in città lo fai in un modo, quando non puoi resistere in città perché sei ricercato o ti è arrivata la cartolina, allora vai in montagna.”

In questo passo del 2002 in cui racconta agli studenti la sua esperienza di giovane gappista ritroviamo lo spirito, l’impronta che ha contrassegnato tutta la vita di Gianni Maierna: il mettersi in gioco sino in fondo senza esitazioni, la conoscenza dei luoghi e delle persone, il senso pratico – e spesso la furbizia – di chi sa trovare la soluzione giusta, la consapevolezza del significato delle proprie azioni, il tutto accompagnato da un sorriso lievemente ironico volto a bandire ogni rischio di enfasi o retorica. L’attività politica e amministrativa, la presidenza dell’ANPI di Verbania, l’impegno profuso per ottenere e poi rendere viva ed accogliente la Casa della Resistenza, i suoi innumerevoli incontri con gli studenti e i visitatori della Casa e del sacrario di Fondotoce sempre sono stati contrassegnati da questa cifra e da questa sensibilità. Consapevoli, come Associazione e come Nuova Resistenza Unita, che il debito nei suoi confronti è inestinguibile.

L’attività grafica ed umoristica

Ricorda di lui Arialdo Catenazzi:

“Gianni era un artista nato: già a 9 anni sapeva utilizzare la prospettiva e durante la scuola di avviamento al lavoro in disegno era sempre il primo della classe, tanto che a fine corso l’insegnante insistette molto perché continuasse a Milano un corso specifico promuovendo a tal scopo una borsa di studio. Le necessità della numerosa famiglia lo costrinsero, a malincuore, a rifiutare per un posto di apprendista disegnatore presso la ditta Wolmi, frequentando nel contempo un corso serale presso l’Istituto Cobianchi che lo diplomò disegnatore tecnico – meccanico.”

Questa capacità tecnica, unita alla suo sguardo ironico, lo hanno accompagnato durante tutta la sua attività prima di partigiano poi di attivista sindacale, politico e sociale con una produzione costante di svariate realizzazioni grafiche: cartelloni, murales, scenografie, vignette satiriche … Ha inoltre partecipato più volte con le sue vignette alla rassegna umoristica Ridere sotto il Tasso organizzata a Cavandone da don Rino Bricco collocandosi fra i vignettisti non professionisti premiati.

Nelle sue vignette prevale una grafica semplice, essenziale che implicitamente richiama una tradizione umoristica e di denuncia sociale che a partire dai primi irriverenti “fumetti” del Sunday World di New York (1898) passa attraverso la drammatica denuncia della guerra di Käthe Kollwitz e quella più ironica e socialmente corrosiva di un George Grosz.

In alcune delle sue vignette Maierna fa parlare di noi umani e dei nostri vizi e difetti alcuni animali e ne assume lo sguardo critico e sfiduciato. Possiamo ricordare un celebre racconto di Lev Tolstòj in cui il cavallo Cholstomér (1864) parla in prima persona narrando la propria vita e con la sua visuale “estranea” mostra al lettore l’assurdità di gran parte del comportamento e delle convenzioni umane.

Anche quando a parlare non sono direttamente gli animali, questo sguardo ironico e questo effetto di straniamento accompagna gran parte delle sue vignette laddove l’occhio si sofferma di volta in volta su grandi temi quali quelli della guerra, della pace, dell’inquinamento, della parità di genere, delle lotte operaie o su quelli più nostrani della politica nazionale e talora locale.

Si chiarisce allora la comparsa, in molte di queste opere grafiche, di una sorta di contrassegno identificativo che assieme alla firma Gianni e alla data compare nell’angolo inferiore destro del disegno: un gatto che, voltandoci le terga, osserva perplesso e talora si interroga sulla scena rappresentata.

La mostra: Schegge di memoria

Nel suo archivio personale Gianni Maierna ci ha lasciato circa duecento testimonianze grafiche, tra originali e riproduzioni, della sua attività di satira e di commento sociale e politico; queste spaziano dal 1934, in pieno periodo fascista, sino al 2010.

Certamente la sua produzione tra vignette satiriche, manifesti, cartelli e cartelloni, pannelli macro eccetera, è stata molto più vasta e ha accompagnato tutta la sua esperienza di impegno costante quale partigiano, attivista di fabbrica e politico, amministratore, volontario e testimone della memoria collettiva.

Quello lasciatoci è comunque un patrimonio altamente rappresentativo non solo di un percorso individuale ma di un ampio periodo storico sia locale che nazionale e internazionale. Abbiamo selezionato centotrenta “vignette” proponendo un itinerario che incrocia specifiche tematiche e cronologia. Un modo originale di rileggere gran parte del secolo trascorso e l’avvio del nostro attraverso l’ironico “sguardo felino” di Gianni.

Informazioni e dettagli tecnici

Collocazione: Sala esposizioni della Casa della Resistenza, Via Turati 9, Verbania Fondotoce.

Informazioni: tel. 0323 586802; e-mail: info@casadellaresistenza.it

Durata: 25 aprile – 20 giugno 2022

Orari: dal lunedì al venerdì

Mattina: 9.30 – 12.30

Pomeriggio: 14.00 – 17.00

Aperture straordinarie: durante gli eventi – anche prefestivi e festivi o serali – realizzati presso la Casa della Resistenza o su prenotazione.

Caratteristiche: 36 pannelli cm. 60 x 100 suddivisi in 25 sezioni tematiche aperte ciascuna da un testo introduttivo di contestualizzazione. Conclude una sintetica biografia dell’autore.

Progettazione e grafica: Roberto Begozzi, Piero Beldì, Alberto Corsi, Gianmaria Ottolini, Gabriella Piccioli.

Hanno inoltre contribuito alla realizzazione dei testi: ArialdoCatenazzi, Paola Giacoletti, Bruno Lo Duca, Dario Martinelli, Luisa Mazzetti, Stefano Montani, Angelo Vecchi, Claudio Zanotti.

Organizzazione: Associazione Casa della Resistenza.

Con il sostegno: Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato Resistenza e Costituzione.

Patrocinio: Città di Verbania, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Associazione culturale Stella Alpina, ANPI.

Alcuni Pannelli della Mostra

Il 14 aprile 2022, all’interno delle iniziative per il 77° anniversario della Liberazione, il Centro di documentazione della Casa della Resistenza ha pubblicato, rendendola pubblicamente accessibile, una Banca dati sulle deportazioni – nelle sue varie forme, politiche, razziali, militari e civili – avvenute durante la guerra nel territorio della Provincia di Novara allora comprendente anche il Verbano Cusio Ossola. Un lavoro di ricerca iniziato circa 50 anni fa e che ha permesso di individuare e archiviare con le relative schede anagrafiche le quasi cinquecento vittime della deportazione nazi-fascista avvenute in questo territorio. Di seguito la scheda presentata alla stampa, qui “linkata” per accedere direttamente alle sezioni indicate.

Centro di Documentazione della Casa della Resistenza

Il Centro di Documentazione nasce nel 2010 per tutelare e valorizzare – attraverso progressiva attività di censimento, digitalizzazione e catalogazione – il patrimonio documentale e fotografico relativo alla Resistenza e più in generale alla storia del Novecento nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

Questo patrimonio viene “restituito” alla collettività attraverso la pubblicazione di banche dati online: il web rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci dal punto di vista dell’organizzazione e trasmissione dei contenuti, in grado di intercettare un vasto pubblico a livello nazionale e internazionale altrimenti difficilmente raggiungibile e potenziare, di conseguenza, la “vocazione al servizio” dell’Associazione Casa della Resistenza. La pubblicazione online offre inoltre il vantaggio di poter integrare, correggere, aggiornare continuamente le informazioni, tenendo conto delle nuove ricerche e dell’emergere frequente di nuova documentazione.

Nella precedente attività sono state attivate le seguenti quattro banche dati:

1a Divisione Ossola “Mario Flaim”

- Costituzione e Struttura: Comando – Brigate Cesare Battisti e Valgrande Martire – Battaglione Guastatori

- Partigiani: 224 schede personali

- Eventi: 50 schede di approfondimento – Mappa interattiva – Timeline

- Bibliografia: i testi più significativi con relativi Abstract

- Approfondimenti: Mario Flaim – Divisione Valdossola – Brigata Giovine Italia – Brigata General Perotti – Dislocazione dei presidi nemici

Eccidio di Fondotoce

- Introduzione

- Contesto Storico

- Rastrellamento della Val Grande

- Eccidio

- Vittime

- Il Sopravvissuto

- Tre Foto

- Esecutori

- Testimonianze

- Bibliografia

Eccidio degli ebrei sul Lago Maggiore

(sezioni a loro volta suddivise in sottosezioni)

- Introduzione

- Contesto Storico

- Eccidi, suddivisi per 9 località: Baveno, Arona, Meina, Orta, Mergozzo, Stresa, Pian Nava, Novara, Intra

- Esecutori

- Deportazione nel novarese

- Sopravvissuti (e i giusti)

- Beni depredati

- Archivio anagrafico (149 schede)

- Bibliografia

Sognavamo la Libertà.

StoryMap della Resistenza nel Verbano Cusio Ossola

In Collegamento con la Mostra omonima, rivolta agli studenti delle Scuole superiori, questa StoryMap permette di approfondire online in successione cronologica la storia della Resistenza locale attraverso 106 mappe corredate dalle relative schede e in più casi da ulteriori approfondimenti e collegamenti con le altre tre banche dati

La nuova Banca dati accessibile online

Questo lavoro, portato in porto da Gianni Galli, è il punto d’arrivo di molteplici attività condotte dall’Istituto storico della Resistenza di Novara e dalla Casa della Resistenza nel corso degli ultimi cinquant’anni. Alle prime interviste negli anni ’70 con partigiani ex deportati, è seguito il progetto sulla deportazione voluto dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati) e realizzato dall’Università di Torino e dagli Istituti storici della Resistenza della Regione.

Si sono succeduti gli studi e le ricerche di Gisa Magenes e quelli svolti dall’Università di Torino e dagli Istituti storici della Resistenza presenti sul territorio nazionale, coordinati da Nicola Tranfaglia e Brunello Mantelli. La ricerca, iniziata nel 2003 comparando i dati del database di Italo Tibaldi con gli elenchi dei deportati presenti negli archivi dei diversi campi e con gli archivi di Bad Arolsen (Croce Rossa Internazionale), ha portato alla pubblicazione nel 2009 dei tre tomi che contengono i 23.862 nomi dei deportati politici italiani (Il libro dei deportati Vol. I: i deportati politici 1943-1945, Mursia, 2009) cui hanno seguito altri due volumi di approfondimento.

Per quanto riguarda i deportati novaresi, in accordo con il precedente direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Novara, Mauro Begozzi, principale ideatore di questo progetto, si è pensato di riordinare tutte le informazioni a disposizione per recuperare la memoria degli eventi e delle persone che avevano subito ogni forma di deportazione (con parziale esclusione degli IMI, per i quali sarebbe opportuno un database apposito, che a livello nazionale è già esistente) o che avrebbero dovuto subirla ma sono stati uccisi prima (come è il caso degli “ebrei del Lago Maggiore”).