Quali autori di “Sperimentare la Scuola” siamo stati invitati dal Centro Studi Clotilde e Maurizio Pontecorvo a parlare della Maxi-sperimentazione all’Istituto Cobianchi di Verbania. L’iniziativa si è svolta presso la sede di Roma del Centro Studi il 20 novembre scorso. Differentemente da Guido Boschini e Patrizia Favati, presenti in loco, vi ho partecipato da remoto. Il tema concordato del mio contributo è stato quello del rapporto fra l’Equipe del Consiglio di Classe e il corrispondente gruppo classe. Allego la locandina dell’iniziativa.

Di seguito il testo predisposto quale traccia per il mio intervento: una sorta di promemoria sull’esperienza vissuta e condivisa coi colleghi nei miei ventisette anni ai Corsi Sperimentali dell’Istituto Cobianchi centrata da un lato sul lavoro d’equipe dei docenti e dall’altro, in relazione reciproca, sulle dinamiche del gruppo di studenti. La premessa, che avevo affrontato in “Sperimentare la scuola” è nella concezione della professionalità docente quale professionalità che si esercita collettivamente in equipe, in lavoro di squadra (dal Consiglio di Classe, all’indirizzo, al Collegio docenti).

Per affrontare la tematica delle equipe riavvolgerei il nastro temporale a ritroso partendo dalla presentazione della nostra pubblicazione nell’Aula magna della scuola (10 marzo 2023) riportando alcuni passaggi dell’intervento di ex studenti.

“Io sono rimasta sempre stupita perché i docenti erano un gruppo molto affiatato. Io non ricordo né un leader che emergesse sugli altri né particolari tensioni …Significa che sapevano lavorare benissimo insieme e condividevano una prospettiva comune nel rapporto coi ragazzi… Potrei fare molti esempi di questa esperienza che vedeva nel confronto tra alunni e docenti un continuo apprendimento reciproco” (Silvia, Sindaco)

“Dopo la scuola non ho seguito l’ambito dell’indirizzo linguistico, ho fatto tutt’altro, lavoro nel settore della meccanica ma l’apertura mentale che l’insegnante di inglese esprimeva con «Think outside the box», ti devi mettere fuori e guardare dentro, mi ha accompagnato nell’esperienza lavorativa” (Barbara, Imprenditrice)

“Vi erano adulti capaci di applicare in maniera collettiva un pensiero pedagogico. Crescevamo guardandoci negli specchi che ci restituivano la versione migliore di noi stessi. Nelle esperienze di tirocinio ma anche nella gestione del gruppo classe siamo stati sollecitati a trovare risposte che non fossero scontate o preconfezionate, ma originali, inusuali, efficaci.” (Erika, Pedagogista)

“A me, invece, la consapevolezza che fosse un luogo dove, dietro tutto quello che ci veniva proposto, ci fosse un pensiero pedagogico ben chiaro è arrivata dopo, da adulta.” (Raffaella, Pedagogista)

Potrei fermarmi qui perché, pur se per cenni, vi sono gran parte degli aspetti su cui intendo soffermarmi: la professionalità docente quale professionalità che si esercita collettivamente nelle equipe, gruppi di lavoro che richiedono tempo per consolidarsi e continua capacità di aggiornamento, ricerca e innovazione; rapporto simmetrico e dialettico fra equipe dei docenti e gruppi classe (loro gestione e “manutenzione”); equipe aperte e flessibili in grado di mantenere visione e finalità di fondo a fronte di modificazioni della composizione sia per uscite (pensionamenti o altro) che per nuove entrate e in grado di innovarsi per rispondere ai cambiamenti sia normativi ed istituzionali che sociali, in particolare a fronte delle modificazioni spesso rapide delle nuove generazioni di studenti. Ma proseguo nel percorso a ritroso.

7 dicembre 2013. La sperimentazione è finita da quattro anni a seguito della riforma Gelmini e l’esperienza e l’equipe dell’indirizzo di Scienze Umane e Sociali è confluita nel Liceo delle Scienze Umane. Partecipo da ex docente al tradizionale incontro tra studenti del corso ed ex allievi che costituisce un momento efficace di orientamento per gli studenti delle ultime classi valorizzando le esperienze universitarie, lavorative e professionali degli ex allievi. Anticipato rispetto agli altri anni per la ventilata chiusura del Corso (poi effettuata e presentata come semplice trasferimento ad altra scuola). Questo il mio commento di allora:

«Sui giornali e i siti web della nostra zona si parla da giorni dello “spostamento” o del “trasferimento” del Liceo di Scienze Umane del Cobianchi ad altra scuola (il Liceo Cavalieri).

Vengo subito al punto: non si tratterebbe né di uno spostamento né di un trasferimento ma di una chiusura. Spiego brevemente il perché: un corso di studi non è una scatola vuota che si possa spostare altrove. È un insieme di risorse umane, di insegnanti e studenti e di pratiche (soprattutto buone pratiche) professionali ed educative. Il cosiddetto trasferimento sarebbe in realtà la chiusura di una esperienza quarantennale e l’apertura in un’altra scuola di un corso con lo stesso nome e la stessa griglia oraria, ma non con lo stesso corpo docenti visto che Scienze Umane ha un corpo docenti consolidato di ruolo al Cobianchi e il nuovo corso al Liceo dovrebbe naturalmente attingere a quest’ultimo corpo docenti e ad eventuali insegnanti (probabilmente precari) di nuova nomina. (…)

Quest’anno l’incontro, proprio come risposta alla ventilata chiusura, è diventata l’occasione anche per presentare a famiglie, giornalisti, ex docenti, ex allievi alcune delle esperienze in atto nell’attuale Liceo delle Scienze Umane del Cobianchi. Il clima non era quello di un funerale ma quello di una dirompente vitalità. Solo una assenza, questa sì inquietante, si notava, quella dell’attuale dirigente scolastico.

Non sto a commentare i diversi progetti, sia del biennio che del triennio: da “Psicologia e cinema”, al corso di Animazione, alla partecipazione a convegni e pubblicazioni, a “Dire, fare, studiare” percorso educativo e mediale di integrazione linguistica per studenti di origine straniera, a “Cobipad e media education” progetto per cui nell’attuale classe IV A i libri di testo sono stati sostituiti con il tablet: tutte esperienze che, come è stato di volta in volta esemplificato e ribadito, non solo introducono “novità” di contenuti e di strumenti ma necessariamente una ristrutturazione della didattica e dei rapporti fra gli studenti e fra insegnanti e studenti. Progetti che da un lato valorizzano il gruppo classe come soggetto collettivo in cui si progetta e sperimenta e dall’altro, come hanno ripetuto di continuo sia studenti attuali che ex allievi, si rapportano a ciascuno con le sue specificità e capacità. Un ex allievo ha detto “Io venivo da un’altra scuola e quando sono arrivato qui mi sono subito accorto che questo era un altro mondo: non ero un semplice studente, un numero; qui ero una persona.”

Non era difficile capire quel giorno come questo tipo di scuola non possa essere trasferita altrove. Senza un corpo docenti che non solo ha mantenuto memoria di una tradizione quarantennale, ma ha saputo man mano innovare rispondendo ai nuovi bisogni educativi e professionali. Senza un contesto come quello del Cobianchi dove i diversi indirizzi tecnici e scientifici interagiscono arricchendosi con le reciproche risorse umane, professionali e tecnologiche.[1]

10 febbraio 1997, lunedì ore 8:10 circa. Il traghetto Sempione compie la corsa Laveno–Intra in 20 minuti. Dalla sponda lombarda del Lago Maggiore arrivano studenti per le scuole superiori di Verbania (Ferrini e soprattutto Cobianchi); il pontile superiore è il luogo privilegiato del tradizionale “palio”. I “primini” fanno i cavalli (più piccoli sono, più saranno caricati) e i ragazzi più grandi, di quinta in particolare, fanno i fantini: pronti via! e il palio incomincia. Gli altri intorno ridono e intralciano con spintoni e sgambetti. La “tradizione” va avanti da moltissimi anni; gli adulti, personale della Navigazione compreso, sorridono o fanno finta di non vedere. Quel giorno un ragazzo di prima, costretto a portarsi in groppa correndo un “quintino”, inciampa e cade malamente: prende un brutto colpo alla schiena e poi alla faccia spezzandosi due denti. I genitori fanno denuncia e la scuola viene investita del ‘caso’.

Nel Collegio dei docenti, nonostante molti propendessero per una sanzione immediata a tutte le quinte (sospensione della gita scolastica), prevale la scelta di dar vita a una indagine psico-sociale per conoscere e prevenire il fenomeno. Negli anni scolastici successivi si si sono così poste le basi per un progetto biennale di ricerca sull’intera scuola (oltre 1300 allievi) che coinvolse una classe dell’indirizzo di Scienze umane e sociali (1999-2000: indagine preliminare, costruzione e somministrazione di un questionario) e una dell’indirizzo Scientifico tecnologico (2000/01: lettura ed elaborazione dei dati del questionario).

Così abbiamo commentato in estrema sintesi i risultati, in larga parte imprevisti, della ricerca:

I fenomeni rituali e tradizionali di nonnismo (forme ricorrenti di “iniziazione forzata” da parte di un gruppo di anziani, in genere studenti di 5a contro i “primini”) sembrano in diminuzione; sono più frequenti in certi periodi (come quello di inizio scuola, o festività quali S. Firmino, ecc.) e localizzati soprattutto all’esterno della scuola, in particolare, sui mezzi di trasporto;

il numero minore di episodi aumenta il peso “psicologico” dell’esser designato quale vittima, anche per il crescente rilievo dell’aspetto fisico e del carattere timido nella designazione delle vittime rispetto all’età (all’essere “primino”);

non ha trovato conferma l’ipotesi di un “desiderio di iniziazione” da parte degli studenti delle classi iniziali;

risulta minore la tolleranza di questi episodi da parte degli studenti e delle loro famiglie;

la prevalenza del bullismo come fenomeno di gruppo: anche quando ad agire è il singolo bullo si tratta di un soggetto ben inserito nel gruppo e da questo sostenuto;

la crescente importanza del “gruppo” e dell’esservi accettato/considerato per gli adolescenti;

la crescente presenza di ragazze “bulle”, che utilizzano in prevalenza forme di aggressività verbale;

la crescita di fenomeni di bullismo fra classi prossimali (es. seconda vs prima) e soprattutto all’interno della stessa classe con caratteristiche non tanto di iniziazione, sia pur forzata, ma di emarginazione ed ostracismo che tende a prolungarsi nel tempo.

Una tendenza complessiva che, almeno all’interno della scuola, assomiglia di più ad una emarginazione dei soggetti deboli all’interno dei piccoli gruppi che al tradizionale rituale della “caccia al primino” da parte dei “nonni” delle quinte classi.

Il gruppo classe è insomma vissuto come un luogo forte di coinvolgimento emotivo, sia in positivo (le amicizie, le fedeltà, le esperienze forti) che in negativo (rifiuto, sofferenza, solitudine). Inoltre fra il gruppo classe “formale” (l’elenco del registro) e quello informale (quello delle amicizie e degli affetti) può esserci una forte discrepanza; quest’ultimo può assumere il carattere del gruppo classe “segreto” che accetta ed include ma, in alcuni casi, rifiuta ed ostracizza (compagni di classe e talvolta insegnanti) e che può muoversi secondo prospettive del tutto incongrue con le finalità previste dal percorso scolastico. La vita della classe può diventare allora un vero e proprio inferno con conflitti più o meno latenti, incomprensioni reciproche fra insegnanti ed allievi, estenuanti contrattazioni, ecc. Il luogo meno adatto insomma ad una positiva crescita culturale, professionale, sociale e civile.[2]

Sono così nati una serie di progetti negli anni successivi allargati all’intera provincia ponendo il focus sul gruppo classe e alle sue dinamiche raccogliendo inoltre una serie di testimonianze facendoci capire che il bullismo più diffuso è un fenomeno di gruppo che ha a che vedere con l’identità collettiva e con l’eventuale conflitto per la sua leadership mentre la vittima è designata in quanto percepita in contrasto con questa identità. Le caratteristiche che la fanno designare variano infatti da gruppo a gruppo (il “secchione” oppure lo studente con difficoltà scolastiche; la ragazza che veste elegante come quella in jeans, quella “troppo” grassa come quella “troppo” magra, il ragazzo schernito come femminuccia come quello bollato quale rozzo troglodita, ecc.) a secondo delle dinamiche e delle rappresentazioni identitarie. Dinamiche che gli insegnanti spesso non colgono e che talora inconsapevolmente incoraggiano e che solo una equipe consapevole ed attenta può far emergere.

E soprattutto si è progressivamente compresa l’estrema sofferenza delle vittime che provano umiliazione e profonda vergogna e nascondono a tutti, insegnanti e familiari compresi, il loro tormento, la loro crisi di identità.[3]

Riporto una situazione che mi è sembrata particolarmente illuminante sulla sofferenza e “reticenza” delle vittime. Il fatto in questione può sembrare banale, e in effetti lo era perché limitato nel danno e nella sua durata, ma a colpirmi è stata la discrasia, la sproporzione fra l’episodio in sé e quanto questo abbia pesato nel vissuto della vittima.

Classe terza prevalentemente femminile. Le ragazze e i ragazzi di quinta che da due anni intervengono nelle classi come peer sul bullismo sono al secondo intervento finalizzato a “passare il testimone” alla classe che prenderà il loro posto. Dopo il primo incontro con l’utilizzo di brainstorming e analisi delle tipologie di bullismo e dei ruoli coinvolti (bullo, vittima, supporter del bullo, osservatori, adulti ecc.) stiamo oggi passando in rassegna alcuni episodi e testimonianze. Sia i ragazzi di quinta che quelli di terza raccontano, in modo più o meno coinvolto, situazioni e storie di cui hanno “sentito dire” o che hanno osservato direttamente sia nella loro storia scolastica precedente che, in particolare, sui mezzi di trasporto. Io sono in fondo alla classe in situazione defilata per far pesare il meno possibile la mia presenza di adulto. Nella fila di fianco alla mia, un banco più avanti, c’è una ragazza che sinora non è intervenuta ma che visibilmente segue in modo coinvolto. Carina, leggermente in carne, la vedo in crescente agitazione. Ad un certo punto, approfittando di un momento di pausa nei racconti e nelle discussioni, con voce quasi concitata racconta la sua storia. Apparentemente niente di particolare se non fosse per l’ansia liberatoria che accompagna il racconto: qualche anno prima, ai primi tempi in cui iniziava ad andare in discoteca era stata presa di mira da due ragazze appena un po’ più grandi che con minacce e strattoni le avevano intimato di non frequentare più quella determinata discoteca, cosa che dopo il ripetersi più volte degli stessi episodi, si sentì costretta a fare.

“Questa storia non l’avevo mai raccontata a nessuno, né ai miei genitori né alle mie amiche ….”

Mi rendo conto di aver assistito ad un outing; non a quello di un bullo che ammette di aver partecipato a qualche episodio, come mi era capitato qualche volta dove ad una certa reticenza si accompagnava una sorta di duplice orgoglio: quello di esser stato “tra i forti” e quello di esser poi ancor più forte perché in grado di “cambiar strada”. No, questo che avevo osservato per la prima volta era l’outing della vittima, veniva dal profondo, a lungo covato e proprio per questo fortemente liberatorio.

Quando la persecuzione avviene invece all’interno di un gruppo strutturato come quello di una classe e perdura nel tempo (magari più anni) la vittima non vede vie d’uscita e le conseguenze possono essere estremamente gravi. Quando la situazione si protrae nel tempo può alla fine sfociare in atti estremi e violenti: contro di sé sino al suicidio o talvolta, magari a scoppio ritardato, contro la scuola e i coetanei (school shooting) fenomeno che da tempo ha varcato l’oceano approdando anche in Europa[4].

Concludo questo tema con due osservazioni: ancor oggi molte scuole negano la loro responsabilità e tendono a nascondere gli episodi che eventualmente emergono: la scusante è la tutela del buon nome della scuola. A parte il fatto che anche legalmente vi è una responsabilità di scuola e insegnanti[5] ma soprattutto, proprio perché se non in tutte le classi, certamente in tutte le scuole esistono fenomeni di bullismo/ostracismo e vittimazione, il buon nome di un Istituto scolastico si tutela invece con la capacità di prevenire e intervenire di fronte al fenomeno.

Oggi più che di bullismo si parla di cyberbullismo. Personalmente sono molto perplesso alla tendenza prevalente a un’analisi esclusivamente classificatoria delle sue forme (la sua fenomenologia) e ad interventi sanzionatori rivolti ai singoli senza far emergere (e possibilmente modificare) la dinamica di gruppo sottostante che, seppur in gruppi talvolta più flessibili ed estesi di quello della classe, dà origine alla designazione della vittima.

Giovedì 17 marzo 1994, ore 15.45.

Consiglio di Classe della 4^ Scienze Umane. Riporto quanto scritto a suo tempo su Sensate esperienze[6].

Guido, il collega di matematica, presenta l’elaborazione del questionario di autovalutazione. Pienamente positiva la valutazione degli studenti sul proprio livello di apprendimento (71.5 su 100), ancora migliore quella sul metodo di studio (85.7). Positivo l’interesse per gli argomenti affrontati, specialmente nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo (76.25). Lusinghiero il giudizio sulla “Organizzazione e conduzione delle attività didattiche”: contenuti congruenti fra loro (82.25) e variati (70.25). La comunicazione con i docenti è considerata agevole (70.25), il clima didattico decisamente buono (91 .2).

Tutto come previsto, anzi meglio. Una buona classe, vivace, motivata all’apprendimento, consapevole delle proprie capacità. Solo un giudizio negativo sulla distribuzione dei “carichi di lavoro” (28.5), da considerarsi, ci diciamo, “lamentela di ruolo”: nessuno studente è tanto “masochista” da affermare che i “carichi” sono accettabili e ben distribuiti nel tempo.

Sezione quarta del questionario: Valutazione del gruppo classe.

Quesito n. 41. “Percepisco i miei compagni interessati al lavoro in classe”: 58.25 su 100. Un po’ basso, comunque tutto sembra procedere come previsto … ma di colpo:

n. 42. Valorizzazione risorse individuali: 37

n. 47. Fiducia e franchezza reciproca: 31

n. 49. Distribuzione flessibile della leadership: 19

n. 52. Coesione emotiva del gruppo: 25.

E, dulcis in fundo, (quesiti 53-55) il gruppo afferma che la competizione per il voto rende difficile il rapporto reciproco, che è frammentato in tanti piccoli sottogruppi e sostanzialmente insoddisfatto per il clima interno. Al quesito aperto su quale sia “il problema più rilevante presente nel gruppo classe” 16 studenti su 21 indicano la “competizione per il voto”; altri aggiungono una “leadership troppo legata alle capacità scolastiche”, “l’arroganza di alcuni”, “l’invidia” ed infine “la presenza di alcuni studenti che hanno confidato di voler abbandonare gli studi”.

Ci guardiamo in faccia in silenzio. Evidentemente non avevamo capito niente. I risultati al di sopra della media delle altre classi ci appagavano e probabilmente noi stessi avevamo spinto l’acceleratore dell’apprendimento. I segnali del disagio non erano certo mancati, ma … “la classe andava bene”.

Claudio (biologia) ricorda un episodio, mai accadutogli in altre classi: la richiesta di consegnare i test corretti senza far sapere alla classe le valutazioni individuali.

Gemma (lettere) e Marina (psicologia) ricordano l’ostracismo subito da F., studente lavoratore, per il fatto di porre domande “sciocche” e poi di ottenere buone valutazioni nelle verifiche: che le domande potessero essere domande “vere”, tese alla comprensione e non al “far bella figura con l’insegnante”, metteva a disagio il gruppo, veniva recepito come la rottura di una regola tacita ed indiscussa.

[Altri esempi, altri segnali vengono ricordati] Tutti scopriamo che “sapevamo”, ma abbiamo preferito non vedere.

Non ripercorro qui l’intero percorso che ne è seguito con la realizzazione collettiva di un testo teatrale sulle filosofie ellenistiche (Lontano dal potere) rappresentato nell’Aula Magna della scuola e con cui abbiamo poi partecipato (29-30 aprile) al Convegno sulla creatività di Reggio Emilia[7].

In sintesi cosa abbiamo imparato da quella esperienza:

Il singolo insegnante e spesso anche l’intero Consiglio di classe non sono in grado di “leggere” la dinamica sotterranea del gruppo; occorrono specifici strumenti di analisi.

Fra Consiglio di classe e gruppo di classe esiste una dinamica parallela: solo rimettendosi in gioco e rimescolando i reciproci ruoli si può uscire da situazioni di paralisi.

Nel caso specifico si è conferita fiducia al gruppo proponendo un obiettivo collettivo alto (una sfida) con tempi stretti e predefiniti.

Personalmente questa logica di fondo l’ho ritrovata nella esperienza della peer education: ai futuri peer da un lato bisogna conferir loro piena fiducia e dall’altro porli davanti a delle sfide (gestire un gruppo classe, condurre dei focus group, realizzare un video, ecc.); la parola d’ordine che spesso come adulti ci ripetevamo era: “alziamo l’asticella”.

Concludo con quanto ha scritto nel test finale di filosofia lo studente E. “anti leader” che ad un certo punto sembrava volesse abbandonare gli studi:

“Quando in seguito al test di autovalutazione si è deciso (a nostra insaputa) di affrontare gli argomenti riguardanti la filosofia ellenistica tramite drammatizzazione, le reazioni della classe sono state un po’ di perplessità. Questo significava una quantità di lavoro relativamente grande, da svolgere in tempi ristretti. Come sappiamo però l’esito si è rivelato un successo per noi [(4 nomination!)] sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista umano. Siamo riusciti ad integrare diversi strumenti di studio (testi scolastici, enciclopedia, computer) e a ottenere un prodotto finito originale e completo. Le successive rappresentazioni e mostre (nella nostra scuola e Stage a Reggio Emilia) hanno fatto in modo che noi acquisissimo un’esperienza ed autonomia in grado di garantirci un migliore approccio al mondo lavorativo”.

[1] Il commento completo sul mio blog: Scienze Umane fra mission educativa e necrofilia amministrativa.

[2] Pratiche di formazione e manutenzione del gruppo classe in C. Pontecorvo e L. Marchetti (a cura), I nuovi saperi per la scuola, Marsilio, Venezia 2007, p. 163-164.

[3] Per un approfondimento sul tema rimando al fascicolo: Il bullismo dalla fotografia al video e a Bullismo e Cyberbullismo letti con categorie dinamiche.

[4] Cfr. La strage di Belgrado del maggio 2023 e un più recente articolo di Internazionale sulle Stragi nelle scuole.

[5] Cfr. P. Biavaschi, Cyberbullismo e scuola: alcune note sulla responsabilità civile di genitori, docenti e dirigenti scolastici, in M. Croce e F. Paracchini (a cura), La patente per lo smartphone, Angeli, Milano 2025, p. 149-160.

[6] Da Sensate Esperienze. Rivista trimestrale della scuola secondaria, n. 24, ottobre 1994, pp. 21 – 28.

[7] Il testo completo della drammatizzazione e un’analisi complessiva di quella esperienza sul mio blog: Lontano dal potere.

In seguito alla realizzazione e inaugurazione della Mostra fotografica dell’Ossario di Scareno mi è stata chiesta da parte dell’ANPI di Verbania una relazione sulla Storia della Cesare Battisti. L’occasione dell’incontro era il ricordo della nascita della sezione 80 anni fa, per l’esattezza il 30 giugno 1945.

Prima di entrare nel merito ho sottolineato come la Resistenza più propriamente verbanese, ovvero quella della Cesare Battisti, come quella della Giovine Italia e successivamente della Divisione Mario Flaim, è immersa in una sorta di cono d’ombra negli studi e nella sua conoscenza oltre i confini del nostro territorio. Posso fare alcuni esempi e riflettere sul perché, sulle responsabilità esterne, ma anche quelle interne al Verbano.

A proposito di Mario Flaim il cui percorso, che lo ha portato sino al sacrificio sulla Marona, è strettamente legato ad un cattolicesimo intransigenze e, con spirito unitario, al desiderio di mettersi al servizio della lotta partigiana rinunciando ai suoi gradi di ufficiali[1]. Proprio per questo a suo nome è stata titolata la Divisione che ha unito le formazioni del Verbano negli ultimi mesi di guerra, al di là dei colori del loro fazzoletto. Eppure in un recente libro molto dettagliato sui Partigiani cristiani in tutta Italia[2] compaiono Filippo Maria Beltrami e i fratelli Di Dio, ma di Flaim nessuna traccia.

Quando si celebra la Liberazione dell’Ossola e della Cosiddetta Repubblica si ricordano giustamente Attilio Moneta e Alfredo Di Dio però erroneamente indicati come i primi caduti il 12 ottobre, nella controffensiva nazifascista contro la zona liberata, iniziata nel settore della Cannobina mentre nelle celebrazioni e negli studi vengono ignorati Aldo Cingano e Arnaldo Ceccherini “Tenente Pascoli” caduti il 10 Ottobre schierati a difesa del versante opposto della valle. O, ancora, quanto avvenuto all’Alpe Colle il 23 luglio ’44 con quattro caduti e altrettanti feriti il cui ricordo è segnato massicciamente sulla pietra del monumento e da una croce ma non è entrato nei libri di storia sulla resistenza locale[3].

Ci sono ovviamente responsabilità nostre, di noi verbanesi, più concentrati su Fondotoce, il suo eccidio e l’area monumentale che allarga lo sguardo alla resistenza dell’allora provincia novarese; la dispersione di buona parte della documentazione e non ultima la scellerata scelta del Sistema Bibliotecario del VCO e della Biblioteca capofila, la Ceretti di Verbania, di essersi posta al di fuori dell’accesso online del catalogo (OPAC) del sistema nazionale (SBN) per cui molti testi locali non compaiono a livello nazionale ai fini di ricerche e studi.

Vengo alla presentazione sulla Brigata Alpina Cesare Battisti di cui allego le slide; non è una storia della guerra partigiana condotta dalla Brigata che si sarebbe gioco forza intrecciata con l’attività delle altre formazioni presenti sul territorio; il tempo a disposizione per presentare il mio contributo non l’avrebbe consentito e tanto meno i pochi giorni a disposizione per la sua preparazione. Mi sono concentrato sulle tappe di costituzione della iniziale banda e sulle sue trasformazioni e dislocazioni, sui personaggi significativi e sul rapporto col territorio, in particolare quello di Scareno. Ho utilizzato parte del materiale consultato e reperito per la mostra dell’Ossario, ma non solo. La foto finale[4] è dedicata al Partigiano Arialdo Catenazzi, memoria viva della Brigata che ha voluto partecipare, nonostante età e acciacchi, alla iniziativa della sezione.

Le slide della presentazione sono visionabili > qui <

[1] Cfr. Nino Chiovini, Piccola storia partigiana della banda di Pian Cavallone, Tararà, Verbania 2014. Don Giuseppe Cacciami, Mario Flaim: sulle montagne del Verbano un testimone della fede e della libertà, “Il Verbano” 9.06.1984.

[2] Alberto Leoni – Stefano R. Contini, Partigiani cristiani nella Resistenza. La storia ritrovata (1943-1945), Ares, Milano 1922.

[3] Ad esempio nel pregevole ed ancor oggi il più completo lavoro sulla Resistenza dell’allora provincia di Novara – Comprendente il Verbano Cusio Ossola – di Enrico Massara (Antologia dell’antifascismo e della resistenza novarese. Uomini ed episodi della lotta di liberazione, Novara 1984, pp. 860).

[4] Arialdo Catenazzi e Aldo Scatolini rifugiati a Cilavegna (Pavia) dopo la fuga dalle Scuole elementari femminili di Intra trasformate in carcere dai tedeschi – giugno 1944.

“Scareno culla della Brigata Alpina Cesare Battisti – Ignoti eroi immolatisi per la Libertà 1944-1945”. Così recita la lapide posta sulla sommità dell’Ossario di Scareno.

Costruito nell’immediato dopoguerra per iniziativa del parroco di Scareno don Antonio Bottacchi e di Paolo Zucchi (Palin), oste e figura di spicco della comunità locale, con la collaborazione di gran parte del paese, raccoglie i resti di otto caduti rimasti ignoti della “Cesare Battisti” recuperati nell’area sovrastante il paese, probabilmente colpiti dai bombardamenti durante il rastrellamento del giugno 1944.

I partigiani della formazione dopo la Liberazione, in ringraziamento per la attiva collaborazione nei mesi della Resistenza, avevano donato al paese di Scareno un autofurgone, a loro non più necessario con la fine della guerra, e un altro ad Aurano.

Quest’ultimo sembra sia stato rubato e Aurano avanzò pretese su quello di Scareno. Don Bottacchi per evitare il conflitto si affrettò a venderlo ottenendone una cifra utile a sostenere in parte le spese per il materiale necessario per la costruzione dell’Ossario.

La parte restante del finanziamento venne dal CNL di Busto Arsizio che durante la guerra aiutava la Formazione partigiana con l’invio di viveri e con il sostegno finanziario, anche per il fatto che molti resistenti provenivano dalla provincia di Varese.

Per la Battisti Mario Manzoni Marmelada, con il suo stile “silenzioso”, ne ha seguito la realizzazione. L’Ossario venne inaugurato il 16 giugno 1946.

Due decenni fa il Comune di Aurano (di cui Scareno è frazione) aveva allestito una bacheca lignea che riportava informazioni essenziali sull’Ossario e il suo significato storico, bacheca che recentemente si è deteriorata. Per iniziativa della Proloco di Aurano e dello stesso Comune è stato chiesto all’ANPI di Verbania e alla Casa della Resistenza materiale fotografico e testi per 10 pannelli permanenti (40x80cm) da collocare nell’area antistante all’Ossario.

I contenuti concordati riguardano la storia della Cesare Battisti, il ruolo del paese durante la resistenza, nascita e significato di un’area monumentale che lega in modo profondo una formazione partigiana con quella comunità montana, la figura del partigiano Mario Manzoni le cui ceneri, dopo la morte nel 1982, per sua volontà sono state collocate a fianco dei partigiani ignoti della formazione.

Le foto sono state reperite dal Centro di documentazione della Casa della Resistenza e da Flavio Maglio dell’ANPI di Verbania anche con la collaborazione della famiglia Manzoni.

Ho curato i testi seguendo quale criterio la riduzione all’essenziale dell’aspetto informativo, dando massimo spazio alla selezione di testi narrativi: in tal modo ogni pannello, in prospettiva di visite anche scolastiche, è accessibile a fruitori di ogni età, costituisce un’unità tematica autosufficiente, mentre la articolazione complessiva della mostra intende costituire per temi una narrazione completa.

La mostra è stata inaugurata domenica 9 novembre in occasione della tradizionale castagnata che raccoglie la popolazione del luogo e non solo. Sono intervenuti due figli di Marmelada e Paola ha portato con voce commossa il ringraziamento della famiglia.

La realizzazione dei pannelli permanenti è stata finanziata dalla Proloco mentre la messa in posa nello spazio antistante all’Ossario è stata realizzata dal Comune di Aurano

Allestimento della mostra > qui <

I testi completi dei pannelli sono leggibili > qui <

Carlo Alberganti e Giovanna Albertini sono stati, singolarmente e congiuntamente, una presenza significativa della vita sociale, associativa, antifascista, ambientalista, sindacale, amministrativa e politica della comunità del Verbano Cusio Ossola. Persone di cui non solo è doveroso, ma soprattutto arricchente fare memoria.

Un gruppo di amici e compagni che, anche in periodi diversi, hanno accompagnato e condiviso il loro ricco percorso di vita sia in iniziative sociali e pubbliche che in amichevoli momenti privati, si sono ritrovati per organizzare nel pomeriggio di Venerdì 31 ottobre dalle ore 16.30 presso Villa Giulia a Pallanza l’iniziativa

Carlo e Giovanna, memorie di una vita per la collettività.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Verbania ed effettuato in collaborazione con l’Associazione Verbania Documenti.

Parteciperà Massimo Serafini, giornalista e scrittore, tra i fondatori del quotidiano il manifesto; la sua attività politica e pubblicistica si è incentrata in particolare sui temi ambientali collaborando con Legambiente e quale portavoce di Goletta Verde. Ha seguito a Verbania negli anni ’70 le lotte degli operai della Rhodiatoce con l’occupazione della fabbrica e i processi successivi.

Altri interventi ripercorreranno svariati aspetti dell’impegno sociale di Giovanna e Carlo. Saranno proiettati alcuni video che li hanno ripresi; la giornalista Giuliana Sgrena, non potendo partecipare di persona, interverrà a distanza con un messaggio video.

Il coro Volante Cucciolo interpreterà alcune delle canzoni popolari che Carlo e Giovanna hanno particolarmente amato.

Seguirà una cena fra amici presso la Casa del Popolo di Trobaso a cui è possibile prenotarsi al numero 3337946424.

Corrompere le parole è corrompere l’uomo. Stiamo attenti: possono essere tanto giardini quanto prigioni in cui noi stessi parlando ci chiudiamo. (Dolf Sternberger)

L’etimologia è chiara: dal latino pars-partis, parola con più sfumature e, per quanto ci riguarda, possiamo indicare due linee di significato.

Partigiano è chi prende parte, che partecipa, che non si astiene di fronte a quanto avviene, che si mette in gioco.

Partigiano è chi prende una parte, che parteggia, fautore attivo di un “partito”.

L’oscillazione di significato mette in campo visoni non omogenee: una valorizza la pluralità di scelte e di modalità, una omologante costruita in contrapposizione all’avversario nazi-fascista (es. neri – rossi).

Sulla varietà umana, politica e di motivazioni di quanti si son uniti alla Resistenza, memorialistica e narrativa offrono un ricco panorama.

Chiovini nel diario racconta come, dopo il rastrellamento del giugno ‘44, i superstiti della Cesare Battisti si ricompongano a La Rocca “un’alpe sotto la strada del Vadàa” e ne descrive la varietà: italiani e stranieri, dal cuoco ex alpino al carabiniere siciliano, dall’allegro carrista milanese all’ex alpino verbanese, agli otto russi, ucraini e bielorussi evasi dalle miniere di salgemma sul Reno, da due studenti di medicina, uno sudafricano e l’altro milanese, a due impiegati, alle giovani “matricole” per finire con due dichiaratisi ex ladri.

“Nella vita civile può essere quasi impossibile il caso che parecchi individui appartenenti a disparate categorie sociali, dotate di disparata educazione, riescano a comprendersi a tal punto da costituire un gruppo di persone affiatate. E anche se esistesse affiatamento, non giungerebbe mai a sfiorare l’amicizia. Non avviene soltanto a La Rocca: in parecchi altri luoghi come La Rocca avviene. … Son tutti questi uomini e ragazzi, studenti, ladri, lavoratori italiani e no, che vivono insieme: parlano, dormono, sparano e si radono la barba insieme.”[1]

In alto al centro Eligio Trincheri, in basso Luigi Perelli Cippo

Angelo Del Boca ne La scelta narra di un dizionarietto ritrovato sul corpo congelato di un partigiano emerso dalle nevi nel marzo ’45 sull’Appenino ligure-emiliano. Una cinquantina di voci che esprimono quotidianità e sentire della vita di guerriglia. Alla voce “Partigiani” è scritto:

“Ce ne sono di tutti i tipi: comunisti e cattolici, socialisti e liberali, anarchici e trotskisti, giellisti e monarchici, leali e opportunisti … giovani e vecchi … consapevoli e no, con scarpe e senza scarpe, vestiti come soldati e come pagliacci.”[2]

Carl Schmitt ha elaborato una teoria storico giuridica del “partigiano”[3], figura moderna, nata con la guerriglia spagnola contro l’invasione francese (1808-1813), che delimita tramite quattro criteri: Irregolarità, non fa parte di un esercito regolare e non ne rispecchia strutture e metodi; Mobilità, non staziona su un territorio stabile (es. fronte) ma conduce una guerra di movimento (guerriglia); Impegno politico, a differenza del brigante, la motivazione è politica (nazionale, anticoloniale, rivoluzionaria …) e in più casi la sua azione è diretta da un partito; Carattere tellurico, diversamente dal Corsaro la sua azione è terrestre, legata alla popolazione locale e alle specificità geografiche (montagna, foresta, giungla, deserto …). Se la guerra traduce in violenza l’inimicizia politica, la guerra partigiana la intensifica sino alla soglia dell’inimicizia assoluta e ogni esperienza partigiana viene identificata (dall’Empecinado[4] a Ho Chi Minh) col suo leader.

Come si è arrivati, nel caso italiano, a chiamare partigiano il combattente antifascista? Inizialmente la dizione più diffusa è “Ribelle”:chi insorge contro l’autorità illegittima e l’invasore straniero. La parola latina indica un supplemento di significato: ribelle è chi ha ripreso la guerra (re-bellis da bellum). Basti pensare ai partigiani che avevan vissuto le tante guerre del fascismo o ai soldati che dopo l’8 settembre hanno preso la strada della montagna.

Patriota. Usato più spesso in senso generale anche per i resistenti civili, a parte il caso delle Squadre di Azione Patriottica(SAP). Nella normativa per i riconoscimenti dell’agosto 1945 (DDL n. 518) patriota è chi ha partecipato alle formazioni per meno di tre mesi.

Partigiano. Il prevalere del termine non è stato lineare; è il nome più diffuso in Europa dal Baltico, alla Russia, ai Balcani e in particolare dopo l’imporsi dei partigiani di Tito rispetto ai nazionalisti serbi (cetnici) di Mihailović. Con il coordinamento militare di tutte le formazioni nel Corpo volontari della libertà (CVL) il termine assunse di fatto carattere ufficiale.

Maquis, maquisard. In Francia prevale l’immagine del guerriero “alla macchia”. Lo storico Henri Michel in uno dei primi studi complessivi sulla Resistenza in Europa, (La guerra dell’ombra, 1970) sottolinea: “Non c’è paese occupato che non abbia prodotto la propria Resistenza clandestina” e sottolinea l’unitarietà del fenomeno sia nelle sue motivazioni (Lotta patriottica per la liberazione del territorio nazionale. Lotta ideologica per la dignità dell’uomo. Guerra civile contro collaborazionisti e alleati con la Germania nazista) sia nelle fasi che ne hanno scandito l’evoluzione. I primi gruppi sono disomogenei politicamente e socialmente: è la fase spontanea della Ribellione. L’intensificarsi della lotta richiede l’abbandono dello spontaneismo; fase della Organizzazione sia interna che fra le diverse formazioni superando le divergenze politiche in vista del fine comune: l’Insurrezione nazionale con la sconfitta dell’invasore e la nascita di un nuovo governo nazionale.

Superare un’immagine stereotipata del Partigiano è più che mai necessario oggi che la Resistenza è spesso oggetto di denigrazioni e falsificazioni, ricordando non solo il suo pluralismo politico e sociale ma anche i tanti e tante Partigiani e Partigiane senza armi che non si limitarono a “dare il loro contributo”, ma furono parte attiva ed essenziale della struttura e della affermazione della Resistenza.

————————-

* Pubblicato sul n. 3/2025 di Nuova Resistenza Unita

[1] Fuori legge???, Tararà Verbania 2012, p. 82-84.

[2] Un uomo ordinato, in La scelta, Neri Pozza, Vicenza 2006, p. 177-188.

[3] Teoria del partigiano, Adelphi, Milano 2005.

[4] Juan Martín Díez, generale spagnolo antifrancese.

“Prendi Re. Da quando i pittori suscitarono il miracolo della Madonna che sanguina – o fu la Madonna a ispirare loro — quell’icona benedicente dilagò per villaggi e alpi, indifferente alle frontiere, occupando lunette su povere facciate, o, in forma di immaginetta, appuntata sulla credenza, insieme alle fotografie dei nipoti e a un promemoria dell’Agricoltore ticinese. E lavorava ignaro o non curandosi dei confini l’Antonio da Tradate che salì a Palagnedra nel quindicesimo secolo a dipingervi almeno una piccola parte di tutte quelle più numerose cose che stanno tra terra e cielo. Nella chiesa originaria di Palagnedra, il suo ciclo allegorico dei mesi corre lungo l’intero coro — oggi una sagrestia — quasi sorreggendo un’apoteosi di santi e profeti e vite di Nostro Signore, che salgono a colmare il cielo artificiale della volta. Spostandosi con i suoi cartoni, questo Giotto un po’ in ritardo disseminò d’arte gli oratori affacciati sul Verbano, dove oggi si dice Italia, e chiese e chiesette di borghi e villaggi svizzeri. Ma bisogna dire che a Palagnedra diede il meglio, forse perché fuori lo attendeva il Gridone che incombe e costringe quasi a rovesciare indietro la testa per vederne la sommità appuntata nel cielo. Il ciclo dei mesi il pittore lo vedeva svolgersi lì fuori, in quella campagna sospesa sul solco inabissato del torrente; e, sopra quella montagna sovrana, un cielo grande abbastanza per ospitare storie sacre e teologie.“

È grazie a questo passo di un racconto poco noto di Erminio Ferrari[1] che ho scoperto l’esistenza di un gioiello artistico ticinese praticamente sconosciuto al di qua del confine e, alla prima occasione[2], ne ho approfittato per gioirne la visione salendo a Palagnedra deviando dalla carrozzabile delle Centovalli che da Locarno porta alla Val Vigezzo.

Antonio da Tradate (1465 – 1511 circa)

Pittore lombardo che ha operato negli ultimi anni del ‘400 e all’inizio del 1500 in Svizzera (Ticino e Grigioni) e sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. La sua pittura viene spesso collegata, come stile e tematiche, alla scuola tardogotica dei Seregnesi[3] anche loro operanti in Svizzera e in particolare nel ticinese.

Lo studioso locarnese Romano Broggini così lo presenta:

“Antonio da Tradate, pittore della fine del ‘400, la cui prima opera conservataci sarebbe un affresco votivo del 1490 nella chiesa del Collegio Papio ad Ascona, mentre le ultime, un gruppo di affreschi del 1510 in val di Blenio ed oltre il Lucomagno. In quell’anno egli firma infatti un affresco a Curaglia «Antonius de Tredate habitator Locarni». Accompagnato dagli appellativi «magister» e «pictor», egli è citato in 3 documenti notarili degli anni 1497, 1510, 1511. […] Chi fosse Antonio da Tradate, abitante a Locarno, non si sa e neppure da quale ambiente pittorico venisse. Sappiamo che ebbe un figlio, pure pittore, maggiorenne nel 1510. Un esame stilistico delle opere più importanti lo avvicina all’ultima generazione dei pittori della famiglia «da Seregno», che nel ‘400 aveva cittadinanza luganese e che nel 1466 lavorava ad Ascona. Nicolao da Seregno, della seconda generazione, nel 1478 affrescava la chiesa di S. Nicolao a Giornico: ma v’è in lui un desiderio di grafica eleganza gotica che è sconosciuta in Antonio da Tradate: questi sembra invece riagganciarsi a forme più arcaiche, ma è più sensibile anche ai richiami d’un nuovo realismo. V’è inoltre in Antonio da Tradate un’aria di familiarità con Galdino da Varese […] anche se talvolta, più che a dirette influenze reciproche, si può pensare ad una comune provenienza di orientamenti mentali e di tradizione tecnica in aree periferiche nord lombarde.”[4]

Gli affreschi di Palagnedra

“Nel complesso delle opere firmate o attribuite ad Antonio da Tradate il coro di Palagnedra occupa certamente la posizione di maggior rilievo per la conservazione, per la complessità e per i pregi di colore e di composizione. L’attribuzione al pittore nasce probabilmente dalla lettura della iscrizione in parte distrutta che esisteva nel coro stesso, trasmessa oralmente in loco, confermata e mantenuta dai frammenti esistenti: essa è oggi però ben documentabile attraverso il confronto di parte degli affreschi di Ronco.

Questi, oltre la firma di Antonio da Tradate, portano la data del 1492; sotto la parete raffigurante gli apostoli, assai rovinata, lo zoccolo rappresentante i mesi ricalca appieno la iconografia e gli schemi di Palagnedra. Solo alcuni particolari e lo sfondo sono diversi, sì che appare verosimile l’uso degli stessi cartoni, ridotti, a Ronco, nella parte inferiore. La attribuzione di Palagnedra è oggi quindi confermata anche da elementi formali e concreti.”[5]

L’attuale pregevole condizione degli affreschi è frutto di un attento lavoro di restauro effettuato nel 1966, per conto della Fondazione Dietler-Kottmann, dall’artista e restauratore Carlo Mazzi (1911-1988) che così ricorda:

“I dipinti in ottimo fresco, che ornano completamente le tre pareti e la volta a crociera del coro della vecchia chiesa di Palagnedra, sembrano datare dalla fine del ‘400. La costruzione della nuova chiesa, nel ‘600, ha in parte danneggiato un angolo del coro: parte dell’arco trionfale è caduto. D’altra parte gli affreschi che vennero a trovarsi in sagrestia non vennero mai scialbati né ritoccati. […] Gli affreschi sono dipinti con gran cura, con buona preparazione del fondo, in una tecnica assai abile e disponendo le figure in modo eccellente. […]

Il restauro venne orientato in modo da non permettere confusione fra le parti restaurate e quelle autentiche, pur ridando unità all’ambiente e leggibilità alle scene. […] La pulitura ha permesso in particolare di riscoprire quasi completamente il mese di gennaio, di interpretare quelli di luglio, ottobre e novembre, di scoprire il sottarco, con le figure [di S. Michele e una Madonna di Rè] e l’Annunciazione esterna, nella Crocefissione di leggere la scena invisibile del diavoletto che prende l’anima del cattivo ladrone.”[6]

Ripercorrendo l’insieme degli affreschi, possiamo così suddividerli.

Appoggiata al pavimento, anch’esso restaurato per impedire infiltrazioni, scorre sui tre lati l’allegoria dei mesi da gennaio a novembre. Il mese di dicembre è stato evidentemente distrutto con l’apertura della porta che unisce la cappella con la successiva chiesa del ‘600.

Nella parete centrale (tra e ai lati di due finestre volte ad oriente) una imponente Crocifissione.

Nella parete a nord, sopra i mesi da gennaio a maggio, gli Apostoli Pietro, Giacomo Maggiore, Matteo, Andrea, Bartolomeo e Filippo.

Nella lunetta sovrastante, fra due profeti, Gesù che salendo al Golgota con la Croce incontra la Veronica.

Nella parete sud, sopra i mesi da agosto a novembre, gli altri sei Apostoli: Taddeo, Mattia, Tommaso, Simone, Giacomo Minore, Giovanni.

Nella lunetta sovrastante, sempre fra due profeti, l’orazione di Gesù nel Getsemani.

Nella volta a crociera, sopra la Crocifissione Cristo benedicente in gloria con i simboli degli evangelisti, in un ovale sorretto da quattro arcangeli.

Nella vela della crociera a nord, sopra i primi sei apostoli, e l’incontro con Veronica, due angeli e i Padri della Chiesa Gregorio e Gerolamo.

Nella vela a sud, sopra gli altri sei apostoli, e Gesù nel Getsemani un angelo (il secondo non è più visibile) e i Padri della Chiesa Ambrogio e Agostino.

Nella parziale vela a ovest, opposta al Cristo in Gloria, San Michele Arcangelo fra Sant’Abbondio e San Vittore.

A nord, nell’arcata che precede i primi sei apostoli, Sant’Agata vergine e martire, venerata in particolare quale protettrice delle malattie del latte

A sinistra dell’arcata abbiamo quelli che Mazzi interpreta quali ex voto con una Madonna tipo di Re (precedente di due anni alla tradizione del miracolo del 1494)

e un parziale San Michele.

Se nel dettaglio questi sono i ricchi contenuti della pur piccola cappella, non va evidentemente perso l’insieme della scenografia che risale dallo scorrere terreno dei mesi alla tradizione evangelica (gli apostoli e il Golgota) per sovrastare nella volta con il Cristo in gloria e i pilastri della dottrina, così come mirabilmente ci ha introdotti il passo iniziale di Erminio Ferrari.

Se passate in auto dalle Centovalli o siete a in Val Vigezzo non perdete l’occasione: all’altezza del lago artificiale costruito sulla Melezza, scendete, passate sopra la diga e risalite l’altro versante scoprendo che non sempre è necessario recarsi molto lontano per ammirare i capolavori pittorici dei secoli andati.

Note

[1] “Centovalli (via Locarno). Storie di treni e di contrabbando”, in AA.VV. Negli immediati dintorni. Guida letteraria tra Canton Ticino e Lombardia, DoppioZero – Casagrande, Bellinzona 2015. Il racconto completo si può leggere >> qui.

[2] L’occasione si è realizzata grazie alla 27ma edizione del Sentiero Chiovini in partenza da Palagnedra. Con altri amici dell’ANPI abbiamo accompagnato gli escursionisti del trekking, e dopo la roro partenza ne abbiamo approfittato per visitare la Chiesa di San Michele.

[3] Antonio, Baldassarre e i più noti Cristoforo e Nicolao da Seregno.

[4] “Gli affreschi di San Michele” in Gli affreschi del coro della chiesa di San Michele a Palagnedra, Parrocchia di Palagnedra 2011 (III ed.), p. 17-20.

[5] Ibidem.

[6] Ivi, p. 31-34.

È in distribuzione il n. 2/2025 di Nuova Resistenza Unita. Oltre alle consuete firme da questo numero si aggiunge la collaborazione di Giuseppe Mendicino, scrittore di calibro nazionale noto in particolare per i suoi studi su Mario Rigoni Stern, Joseph Conrad e, mi piace sottolineare, la riscoperta della partigiana e scrittrice Giovanna Zangrandi. In questo numero il suo contributo è su Sandro Delmastro, partigiano e amico di Primo Levi; un motivo in più per leggere, abbonarsi e sostenere Nuova Resistenza Unita.

Nella ormai consueta rubrica “Una parola” ho affrontato significato e storia della “cittadinanza”: un percorso di diritti, libertà ed eguaglianza che il fascismo ha tentato di fermare e che gli emuli odierni del ventennio rozzamente tentano di rinchiudere in ideologici criteri razziali.

Mi piace ricordare la lungimiranza dei Comuni e di molte città medievali che hanno favorito il loro sviluppo economico e civile accogliendo e liberando dalle servitù feudali le energie vive di coloro che hanno voluto fuggire dalla condizione servile diventando nuovi cittadini. La crescita delle nostre città nel tardo medioevo e oltre non potrebbe esser spiegata senza l’energico afflusso di questa nuova linfa. Questa voce della rubrica era già stata scritta, quando, tre settimane fa, sono stato a Viterbo e ho scoperto che dal 1095 “chiunque sia gravato da condizione servile” passando attraverso la Porta Sonsa (o Sonza) diventava cittadino libero.

La chiusura attuale verso le nuove cittadinanze è l’altra faccia del declino demografico, economico e civile del nostro paese.

Chi guida la città e regge lo Stato, deve dire parole appropriate (Eschilo)

Cittadinanza

L’insieme delle prerogative giuridiche, politiche e sociali del “cittadino” e nello stesso tempo l’insieme, la totalità dei cittadini. Il termine infatti si rifà nell’italiano arcaico sia a cittade (“città” dal latino civitas) indicante la collettività dei cittadini, che a cive (“cittadino”dal latino civis) che ha origine dalla radice indoeuropea KEI (“insediarsi”) ampliata in “v”. Mentre nel latino prevale l’aspetto giuridico (i diritti), nel sanscrito ςeva (“caro”) prevale quello affettivo; una connotazione di sottofondo che rimanda alla “identità” legata al luogo.

La Cittadinanza Romana, propria dei cittadini di Roma, attribuiva loro il Plenum ius (pieno diritto) differentemente dalla “cittadinanza latina” delle città italiche, con minori diritti politici e civili. Gradualmente quella Romana venne estesa sia per meriti individuali che per l’ampliamento territoriale sino alla Constitutio Antoniniana emanata da Caracalla nel 212 d.C. che la attribuì a tutti i cittadini dell’Impero; da sottolineare che il Plenum ius conviveva con l’essere sudditi dell’Imperatore.

Die Stadtluft macht frei, «l’aria della città rende liberi»: lo sviluppo urbano nel medioevo in Germania e in Italia concedeva, solitamente dopo un anno e un giorno, la libertà dalle servitù feudali agli abitanti delle campagne rifugiatisi entro le mura cittadine. Considerato da vari autori (Marx e Weber ad es.) come un passaggio verso le libertà moderne; Carlo Cattaneo nella sua opera: “La città considerata come principio ideale delle istorie italiane” afferma «Se le nostre città sono belle, è perché sorsero per la vita civile, come uno spazio entro il quale lo scambio di esperienze, di culture e di emozioni avviene grazie al luogo e non grazie al prezzo».

Il sociologo statunitense Robert Putnam ha studiato la tradizione civica dei Comuni Italiani[1] basata sulla partecipazione crescente di strati popolari e sulle connesse “virtù civili” (repubblicanesimo civile) dando vita a “comunità civiche” che, a secoli di distanza, spiegano le diverse modalità di partecipazione alla vita pubblica nelle diverse regioni del nostro paese.

Citoyen. Se la cittadinanza si è storicamente connessa con diritti e libertà, nella Francia rivoluzionaria (1789-1804) si connette anche a eguaglianza: non esistono più i privilegi nobiliari e tutti i cittadini devono sottostare alle leggi che si sono dati: come spiega Rousseau, i cittadini non sono più sudditi ma “sovrani” in quanto “ubbidiscono unicamente a se stessi”.

Il fascismo farà prevalere la nazionalità alla cittadinanza.

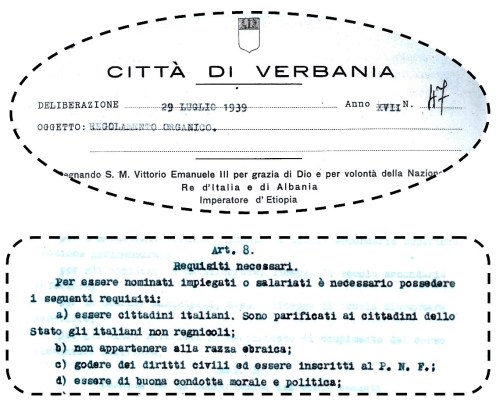

Esemplare quanto avvenuto a Verbania subito dopo la costituzione in nuovo Comune (4.04.1939) retto da Commissario prefettizio.

Il Direttore dell’Ufficio di Igiene, Carlo Alberto Luzzatti, in quanto cittadino “di razza ebraica” viene esautorato e sulla base del regolamento interno per i dipendenti comunali si procede a nuova assunzione. Regolamento che, in sintonia con la normativa allora vigente, richiede la cittadinanza italiana e di “non appartenere alla razza ebraica”. Si precisa inoltre che “Sono parificati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli”[2] ovvero italiani con cittadinanza di altro Stato. Il criterio di razza e nazionalità prevale sulla cittadinanza.

I rappresentanti della Resistenza nelle Valli Alpine riuniti a Chivasso (19.12.1943,) denunciate l’oppressione politica, la rovina economica e la distruzione delle differenze culturali locali da parte del fascismo, dentro la prospettiva di una nuova cittadinanza all’interno di uno Stato Repubblicano e Federale, al primo punto affermano “la libertà di lingua, come quella di culto, è condizione essenziale per la salvaguardia della personalità umana.”

[1] R. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano 1993.

[2] Deliberazione del 29.07.1939: “Regolamento organico”, art. 8.

Lo scorso 12 maggio presso il Liceo Spezia di Domodossola, in collaborazione con la Fondazione Paola Angela Ruminelli e l’editore Grossi, a un anno dalla prematura scomparsa di Pier Antonio Ragozza, è stato presentato in anteprima il volume “Una passione civile. Scritti scelti sulla storia e la cultura del Verbano Cusio Ossola” a cura di Paolo Crosa Lenz e Andrea Pozzetta.

Il volume, progettato e curato editorialmente dalla Associazione Casa della Resistenza, raccoglie una selezione di scritti scelti nella immensa produzione dei contributi di Pier Antonio Ragozza in monografie e periodici suddivisi in sei sezioni.[1] Un doveroso riconoscimento ad una personalità che con serietà e modestia ha lasciato un debito indelebile culturale e civile alla nostra comunità territoriale. Quella che segue è la introduzione che ho preparato per la parte del volume dedicata alla Resistenza.

L’invito naturalmente è quello di procurarsene una copia – disponibile in libreria sia presso la Casa della Resistenza – scoprendo e approfondendo il filo conduttore che lega l’insieme dei suoi scritti e delle sue orazioni: una “Passione civile” appunto, eticamente fondata e rigorosamente documentata, che pare provenire da altre epoche ma di cui, in questi tempi rumorosi, arroganti e spesso violenti, abbiamo un enorme bisogno.

Le dimensioni della Resistenza

Una Resistenza a più dimensioni: civile oltreché militare, locale, nazionale e internazionale, giuridica prima ancora che politica, tecnica ed operativa ed anco anticipatrice e una profondità etica, sia laica che religiosa, che connette a lega l’insieme. Tutto questo troviamo in questa sia pur breve selezione di scritti di Ragozza che non sempre è stato facile distinguere dalle successive sezioni (territorio, storia militare, frontiera, scritti civili, orazioni) che a loro volta con la Resistenza spesso si intrecciano.

Un legame organico che, quale studioso, personalità civile ed istituzionale, già a partire dalla sua tesi di laurea del 1988 sulla “Legislazione della Repubblica dell’Ossola” lo ha caratterizzato per l’intero percorso di vita. Nello specifico posso ricordare la collaborazione nella realizzazione di iniziative e convegni di studio con l’Istituto Storico della Resistenza di Novara e con la Casa della Resistenza di Fondotoce. Aveva anche potuto partecipare nel 2023 al neonato Comitato Tecnico Scientifico di questa associazione quando poi la sua improvvisa e prematura scomparsa ha lasciato un vuoto impossibile da colmare. Al 1989, da giovane neolaureato, risale il suo primo contributo alla Rivista “Resistenza Unita” – poi “Nuova Resistenza Unita” – proseguita con frequenti collaborazioni nei trentacinque anni successivi; scritti solo in parte riportati nelle pagine seguenti.

La dimensione della Resistenza civile. Nel ricordare eventi e personaggi, apparentemente minori, vi è un afflato costante, un debito che dobbiamo a numerose figure che hanno resistito e contribuito in modi diversi a superare gli orrori di una guerra imposta dagli occupanti nazisti coi loro collaboratori fascisti. Un dovuto riconoscimento che in genere era mancato nella ufficialità delle commemorazioni. Vi troviamo le “portatrici” di Premosello che, con le trausciui (pantofole) per non far rumore, trasportavano “la libertà nella scivera”, persino due militari tedeschi, uno che preferì morire per non tradire la sua fede religiosa, l’altro che aspettava a sparare quando il “nemico” era oramai fuori pericolo, il parroco di Colloro che si offre in ostaggio per risparmiare la popolazione, la levatrice che, oltre a far nascere, da sola o con l’aiuto del primario di Premosello salva i feriti dell’una e dell’altra parte. Personaggi, storie che ci fanno intendere come anche durante la crudeltà della guerra un principio morale, sia religioso che laico, abbia potuto (e voluto) anticipare semi per un auspicato futuro di pace

Un debito e un riconoscimento, che se non dimenticato è stato certo tardivo, quello verso gli “alpini partigiani” della armata stracciona che dall’altra parte dell’Adriatico dopo l’8 settembre scelsero, dopo esser stati occupanti, di unirsi alla resistenza jugoslava come la figura di Ugo Nino che simbolicamente ha unito la penna bianca di ufficiale alpino alla camicia rossa dei garibaldini.

La dimensione locale, rivolta a quanto avvenuto nel territorio ossolano, ad esempio agli abitanti di Bettola che hanno visto le loro case in gran parte distrutte senza un perché (per niente!) e l’interesse particolare per la formazione del Valdossola con i suoi fazzoletti verdi e il suo comandante Superti. Non solo perché questi aveva posto il comando a Colloro (paese di nascita di Ragozza) ma soprattutto perché è per sua iniziativa, e forzatura, che di concerto con Tibaldi non solo l’Ossola venne liberata nei gloriosi 40 giorni, ma si diede un governo civile in grado di amministrare quel territorio e che nel contempo fosse, non tanto una “repubblica” come poi è stata chiamata, ma una consapevole anticipazione della repubblica a venire.

Su questo tema Ragozza ha scritto tanto, ben più di quanto è stato possibile selezionare per questa antologia. Nel denso saggio sulla “Repubblica” (tra virgolette) dell’Ossola Ragozza coniuga la sua competenza giuridica con lo spessore dello storico evidenziando il rigore legislativo della Giunta di Governo che, in una situazione «straordinaria e temporanea», doveva emanare norme e regolamenti senza poter aver rapporti diretti con il Governo di Roma a cui comunque si richiamava, coprendo il vuoto derivato dalla abrogazione delle norme esplicitamente fasciste, ed emanando norme «riconducibili a due gruppi fondamentali: il primo relativo alle norme dirette alla risoluzione di problemi contingenti del territorio e della popolazione, o ancora di carattere organizzativo, e un secondo composto da norme che si proiettavano nel futuro dell’Italia liberata, delineando proposte e iniziative da realizzarsi a più lunga scadenza»; assumendosi la Giunta un potere legislativo giustificato dalla eccezionalità della situazione in piena sintonia e parallelismo con quanto avveniva “nella parte di Italia già liberata con l’introduzione del decreto legislativo luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944”. Così come il Bollettino quotidiano della Giunta assunse di fatto la funzione di una “Gazzetta Ufficiale”. Tra gli altri viene sottolineata l’esemplarità giuridica e umana del giudice della “Repubblica”, Ezio Vigorelli che, dopo aver partecipato al funerale dei suoi due figli caduti in Valgrande, tralasciando qualsiasi sentimento personale di rivalsa, nei confronti dei fascisti detenuti effettuò con rigore l’istruttoria «ma senza arrivare a una sentenza definitiva, attendendo per l’irrogazione delle eventuali sanzioni, quelle “determinate a suo tempo dal governo democratico dell’Italia riunificata, libera, indipendente”.»

Nel più breve scritto sulle scuole Galletti di Domodossola si ricorda come il direttore fascista fosse comunque lasciato al suo posto durante i 40 giorni, mentre si dava vita ad «una Commissione didattica consultiva presieduta da don Gaudenzio Cabalà, docente alle Scuole Galletti e divenuto una sorta di ‘ministro della Pubblica istruzione’ della zona libera», che volle anticipare «quello che poteva essere il futuro assetto della scuola italiana del dopo liberazione».

L’altra dimensione in cui Ragozza mostra incomparabile capacità di connettere competenza tecnica e spessore storico sia retrospettivo che nel costante passaggio dal locale al nazionale, e in più casi a suggestioni ed esempi anche internazionali, è quella militare. Negli “Aspetti militari delle comunicazioni delle forze partigiane” sottolinea come la rapidità e correttezza delle informazioni (dalla battaglia di Maratona in poi) sia essenziale per qualsiasi operazione militare e, nello specifico della resistenza, sia per i collegamenti fra le formazioni (qui il ruolo essenziale delle staffette) per coordinarne le operazioni e scambiare informazioni di intelligence sul nemico, che per le comunicazioni con gli Alleati e i comandi nell’Italia del Sud. Nel denso saggio sull’armamento dei partigiani, partendo da alcune esposizioni museali Ragozza compie una completa rassegna delle tipologie di armamenti, sia individuali che “di squadra”, sino agli esplosivi e all’artiglieria pesante. Per ogni tipo di arma ne viene ripercorsa l’origine e le diverse varianti di modello e calibro, le formazioni o i casi singoli di loro utilizzo con anche qualche cenno alla loro diffusione successiva al 1945 come il Moschetto automatico Beretta «prodotto in nuove versioni sino al 1957 e adottato, oltre che dalle forze armate e di polizia italiane, pure da eserciti di altri Paesi» oppure il mitra più diffuso, lo Sten, «arma rustica, dal design semplice, a basso costo e facile da costruire. Terminata la guerra, molti degli Sten prodotti in enormi quantità fino al 1953 … vennero ceduti a diversi Stati e impiegati in vari conflitti nei decenni successivi, persino su fronti opposti come nel 1971 per India e Pakistan. Gli ultimi a utilizzare in modo organico e diffuso quest’arma furono forse i guerriglieri del Movimento zapatista del Chiapas in Messico nel 1994.»

Per quanto riguarda la specifica situazione relativa al possesso e utilizzo degli armamenti partigiani, oltre l’iniziale problematicità del reperimento, ha costituito una grave difficoltà anche la disomogeneità per l’origine diversa della loro acquisizione (possesso privato, regio esercito, polizia e carabinieri, provenienza estera, catturate dal nemico, aviolanci, ecc.) Questo pesava sia sulla quantità che soprattutto sulla disomogeneità dei munizionamenti con la necessità di adattare calibri disomogenei magari con il supporto clandestino di maestranze di fabbriche meccaniche. Supporto operaio che si realizzò anche per la produzione di bombe a mano e, in un caso, «un tentativo di realizzare un mezzo blindato».

Uno studio appassionato di storia militare e degli armamenti che non è assolutamente in contraddizione – come taluno potrebbe pensare – con l’afflato etico di cui abbiamo prima parlato. Ragozza è un profondo conoscitore (e narratore) di storia militare ma non è un militarista e tanto meno un bellicista. La conclusione del saggio sulle armi dei partigiani da questo punto di vista è esemplare. Richiamando il salvataggio della Galleria del Sempione con la distruzione da parte di un commando garibaldino delle «1.500 casse con 64 tonnellate di tritolo e diversi proiettili di marina ammassati dai tedeschi», così conclude: «è da ricordare che proprio in questo episodio storico si è avuto l’effettivo impiego della miglior arma utilizzabile in un conflitto, di liberazione e non: la capacità di portare a termine con esito ampiamente positivo una missione bellica senza fare vittime, nemmeno fra gli avversari.»

Vale la pena infine sottolineare come – pur con un occhio particolare ai fazzoletti verdi di Superti – la sua visione della Resistenza sia assolutamente unitaria: ne parla come di un complesso unico e omogeneo al contrario di quanti oggi, non solo tra revisionisti e detrattori più o meno nostalgici, ma anche di chi, pur formalmente richiamandosi alla resistenza, tenta di contrapporre formazioni e partigiani tra buoni e cattivi, democratici e antidemocratici. La totalità della Resistenza lavorò per quella anticipazione della libertà democratica di cui la “Repubblica” ossolana fu alto esempio, ma non certo l’unico.

[1] L’indice del volume è consultabile dal catalogo dell’editore > qui <.

Scartabellando tra i file del mio PC ho trovato questo “Populismo dilagante …” unitamente ad una serie di link i più dei quali non più attivi. Si trattava di una ripresa del mio intervento del 2017 alla Assemblea Congressuale del VCO preparatoria al Congresso nazionale fondativo di Sinistra Italiana[1]; pensavo di farne la base per una riflessione più generale sul populismo e le sue evoluzioni. Progetto rimasto nel cassetto (in una cartella del PC) per evidenti motivi. Da un lato i contributi – articoli, saggi – sul tema si sono ampliati a dismisura e soprattutto l’evoluzione del populismo e delle sue propaggini (sovranismi, democrature, partiti e governi esplicitamente autoritari) si sono sviluppati ed anco trasformati con radicale velocità.

Eppure mi è sembrato che rileggere quelle note oggi – al tempo dei Trump, Putin, Netanyahu, Meloni, Erdoğan, Orbán, la francese Le Pen, la tedesca Weidel ecc. – può forse aiutarci ad una visione meno istantanea ed episodica dei tempi tragici che stiamo vivendo. Riproponendomi di riprenderne la tematica in alcuni dei prossimi post.

Il populismo

C’è chi, come Massimo Cacciari, in un recente dibattito televisivo, sostiene che ormai la categoria sia inservibile perché copre realtà troppo diverse fra loro, una parola che volendo spiegar troppo non spiega più niente e chi, come Asor Rosa, propone un nuovo concetto, quello di “massismo” fondata sul rapporto fra una “Massa disorganizzata e indistinta” e un Capo che promette la “distruzione del vecchio sistema”. Penso invece, diversamente da Cacciari, che il populismo, o meglio i populismi come proverò a chiarire, siano una realtà con cui la sinistra deve esser capace di far fronte a livello di comprensione e di azione politica con la consapevolezza che l’espansione dei populismi si riflette in modo simmetrico nel declino della sinistra. Penso anche che non sia sufficiente una analisi descrittiva come quella di Asor Rosa che tra l’altro utilizza una categoria (la “massa” e implicitamente “società di massa” che mi pare più inerente al Novecento che al secolo attuale). Proverò a spiegarmi con una esperienza personale.

Abdalà Bucaram. Nell’estate del 1987 eravamo (moglie figli e sottoscritto) in Ecuador e (circa a metà agosto) alla televisione veniva dato gran risalto al ritorno dall’esilio da Panama al suo paese, accolto da una gran folla a Guayaquil, di Abdalà Bucaram. Volevo capire non solo la situazione ma soprattutto le caratteristiche politiche di quel personaggio.

Mi si è spiegato che era il capo indiscusso di un partito populista (era la prima volta che sentivo quel termine): il PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano). Non capendo mi si precisava che non era né di destra né di sinistra e che il tutto si basava sulla sua personalità eccentrica e popolare. Di origini libanesi era stato un atleta famoso dell’Ecuador (calcio, atletica), portabandiera nazionale alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e successivamente presidente della società della squadra di calcio di Guayaquil. Cognato dell’ex presidente Jaime Roldós Aguilera (1979-1981) che aveva sposato sua sorella e che con lei morì in un incidente aereo dai più considerato un attentato organizzato dalla CIA per il suo contrasto allo sfruttamento del paese da parte delle multinazionali petrolifere statunitensi. Nel 1984-85 Bucaram era diventato con largo suffragio sindaco di Guayaquil ma, entrato in contrasto con il presidente León Febres Cordero e condannato per offesa alle forze armate, si era rifugiato in esilio a Panama dove ebbe anche lì guai con la giustizia (possesso di cocaina). Enormemente popolare a Guayaquil (la città più popolata e in contrasto con la capitale Quito), denominato “El loco” sarà poi eletto presidente dell’Ecuador dall’agosto 1996 al febbraio ‘97, ma destituito dal Congresso dopo appena sei mesi per “incapacità mentale a governare”.

Una categoria universale? Un insieme di caratteristiche queste di Bucaram che, generalizzandole, possono benissimo servire ad individuare il populismo e in particolare i suoi leader. Personalità eccentriche, per lo più diventate notorie e popolari in contesti diversi da quello politico (sport, spettacolo, economia ecc.) che si presentano come radicalmente alternative a tutte le altre forze politiche e ai poteri costituiti, con posizioni (spesso alternate) che possono essere o apparire sia di destra che di sinistra, con capacità di comunicazione (spesso molto semplificata) e simbiosi con il popolo, con le masse che si identificano con il capo e i suoi slogan. In politica tendono a fondare un proprio partito (o movimento) o comunque a trasformare il partito di appartenenza in un partito personale. Per un bel po’ ho identificato il populismo entro queste coordinate (non molto diverse dall’analisi di Asor Rosa) sino a quando mi sono accorto che erano insufficienti in quanto descrivono (e permettono abbastanza facilmente di individuare) la presenza del populismo ma non lo spiegano. Su questa base possiamo individuare come populisti nostrani Berlusconi (almeno nella sua prima fase), Grillo, Salvini e per certi e non secondari aspetti Renzi e per altri De Magistris; e, in giro per il mondo, Trump, Le Pen (padre e figlia), Farage e anche Putin e naturalmente molti altri. Se così fosse avrebbe ragione Cacciari: la categoria è diventata inservibile potendosi applicare a grandissima parte della politica contemporanea.

I populismi.

Ritornando a Bucaram mi sono chiesto: “Qual è stato l’elemento di forza che gli ha permesso di diventare prima sindaco Guayaquil e poi presidente dell’Ecuador?” Fatta la domanda giusta la risposta mi parsa evidente: Guayaquil e le sue caratteristiche economiche e sociali di quegli anni. La città aveva infatti subito una rapidissima trasformazione con una popolazione triplicata dall’inizio degli anni ’60 alla fine degli anni ‘80 (un milione e mezzo nel 1990; oggi siamo oltre 3,7 milioni) grazie all’afflusso sia di popolazioni indigene dell’entroterra che, grazie al porto, da più nazioni limitrofe (Perù, Brasile, Colombia ecc.) che ha disgregato la precedente struttura sociale post coloniale (rimasta invece alla base della capitale Quito con cui si accentua il conflitto duale quale capitale economica nei confronti della capitale giuridico-amministrativa). Bucaram ha saputo far leva su questo tessuto sociale disgregato della città in rapida e disordinata trasformazione alimentando il risentimento nei confronti della Capitale e dei partiti tradizionali che con la capitale venivano identificati, ponendosi quale icona identitaria (non casualmente di origini non europee) e come portatore di riscatto. L’assenza di un progetto praticabile ne ha segnato il rapido declino. Se questa spiegazione è valida possiamo dire che oltre alle caratteristiche personali e politiche della leadership il populismo ha alla sua radice una struttura sociale che si sta disgregando e scompaginando e che sopperisce alla carenza di socialità con una identificazione in un leader che ne sa sollecitare, rappresentare e indirizzare frustrazioni, insoddisfazioni e soprattutto risentimento nei confronti di un (vero o fittizio non importa) antagonista sociale. Allora non c’è un solo generico e generale populismo ma specifici e ben diversi populismi che non si differenziano solo per le diversità dei loro leader e delle loro parole d’ordine ma soprattutto per la diversità delle specifiche basi sociali. Basi sociali a cui bisogna saper dare risposte (e progetti praticabili) di ricomposizione (economica e sociale) e non solo una critica, sia pur razionale, e un contrasto politico alle parole d’ordine populiste. È evidente ad esempio la differenza fra il populismo di Trump – che si regge, come molti osservatori hanno sottolineato, sul declino e risentimento della classe bianca (sia ceto medio e alto che operaio) nei confronti di una ormai maggioritaria società multietnica e del cosiddetto “establishment” – e il populismo dei Cinque Stelle nato e diffusosi nelle fasce d’età giovanili sottoposte a disoccupazione, precarietà, privazione di futuro che hanno trovato nel Movimento, nella connessione in rete e nel suo leader un’identificazione fondata sul risentimento verso “la politica corrotta e disonesta”. L’analisi del voto nazionale per fasce d’età delle ultime politiche (2013) non lascia dubbi. Il Movimento ha fatto anche presa a livello comunale in particolare laddove le precedenti amministrazioni non hanno saputo far fronte alla disgregazione prodotta dalla crisi nelle fasce sociali meno abbienti, in particolare nelle periferie urbane. Non è un caso che laddove si sono configurati progetti (anche diversi fra loro) più aggreganti socialmente e più in grado di dare risposte politiche convincenti (es. Milano, Cagliari, Napoli) questa “presa” non è avvenuta subendo talora anche un tracollo rispetto alle elezioni politiche.

La sinistra.

È evidente che bisogna andare oltre alla sinistra del ‘900 sia nella sua variante socialdemocratica che in quella comunista. La prima si è progressivamente trasformata (il cosiddetto riformismo) in un supporter del liberismo perdendo i riferimenti con la originaria base sociale. La seconda ha chiuso i conti con la storia nell’89 e i suoi epigoni ancora non si capacitano di capire di come un sogno si sia trasformato in un incubo. Ma c’è un elemento che ha accomunato entrambe: la convinzione, storicamente fondata, che i movimenti sociali (il movimento operaio in primis, ma anche quello contadino e tutti gli altri a base popolare) siano portatori di una dinamica unificatrice di progresso sociale e democratico. Così in effetti è stato dalla nascita del movimento operaio in poi. Dobbiamo però prendere atto che oggi non è più così, i movimenti non hanno più in sé una capacità trasformativa. La tendenza di fondo del mondo attuale, dominata dal capitalismo finanziario, è centrifuga, tende alla frantumazione dei corpi sociali: questi processi di divisione sono evidenti a ogni livello, dalla struttura familiare alle dinamiche degli stati e della politica internazionale. E i movimenti (quello operaio in primo luogo) sono costretti soprattutto a ripiegarsi alla difesa di diritti e conquiste che fino a pochi decenni fa erano dati come stabilmente acquisiti. Una “sinistra” che non vive all’interno delle lotte e dei movimenti operai e sociali non è più tale, ma deve essere consapevole che questo non è sufficiente. Si presentano oggi sulla scena diverse modalità di sinistra oltre al “riformismo” neoliberista e all’identitarismo nostalgico: quella di opinione che conduce una battaglia culturale, quella amministratrice che dai comuni al parlamento interviene nelle amministrazioni e nella legislazione, quella di opposizione che partecipa alle lotte e ai movimenti. Sono necessarie tutte e tre per una rinascita di una sinistra post-novecento, ma sembra non riescano a trovare una sintesi indirizzandosi ciascuna in un itinerario diverso e divaricato.

Le nostre divisioni.

In quanto appena detto mi pare si fondino le divisioni che ci hanno attraversato e che ci attraversano oggi. Divisioni tra chi si impegna in un ruolo di rappresentanza politica e in più casi “amministra” dentro esperienze positive e chi fa “politica generale” (di opposizione, all’interno dei movimenti, nel sociale ecc.). Per lungo tempo ho pensato che questa naturale differenziazione (visto che non abbiamo pensato di limitarci alla sola opposizione) si superasse con una leadership autorevole (individuale e collettiva). Nichi ha svolto per anni questa funzione, ma lui per primo ha capito che quel tempo era passato. Passato non tanto e non solo per lui, ma in generale. La velocità di trasformazione dell’oggi fa sì che i leader, soprattutto a sinistra, tramontino velocemente anche perché essendo il campo da contendere soprattutto quello con i dilaganti populismi, alle leadership personali che aggregano sulla base del risentimento e di slogan semplificatori la sinistra deve essere in grado di contrapporsi con progetti credibili in grado di ricomporre e ricostruire il tessuto sociale dentro percorsi di nuova socialità. E il superamento della dicotomia fra prospettiva di governo da un lato e protesta e opposizione dall’altro, oltre che da una leadership condivisa, deve fondarsi soprattutto sul progetto. E non può essere solo un progetto nazionale ma questo deve articolarsi in progetti per grandi aree territoriali e per i principali nodi e problemi del nostro tessuto sociale. Senza una politica in grado di mettere al centro i progetti questa dicotomia (governismo/opposizionismo per semplificare) non si supererà e si ripresenterà di continuo al nostro interno.

Comunità e rete.

Non si può parlare di “beni comuni” se non si affronta il nodo della (delle) comunità, tema complesso ma indispensabile per una nuova ricomposizione sociale che non può esser abbandonato al neo-comunitarismo reazionario. Tema fondamentale perché è all’interno delle comunità che le politiche dei beni comuni possono trovare concretezza (a meno di confondere banalmente i beni comuni con i beni pubblici). E non si può parlare oggi di socialità (e di ricomposizione sociale) senza affrontare il nodo della modernità e della socialità che si esprime con e nella rete. Tanto più che un partito che voglia costituirsi quale comunità progettuale non può oggi fare a meno di questo strumento facendone un luogo di confronto ed elaborazione intorno a nodi e tematiche progettuali ben definite.