Nato come ricerca storica sull’eccidio di Promé condotta nell’anno scolastico 2002/03 dagli studenti delle classi 4a A e B di Scienze Umane e Sociali dell’Istituto Lorenzo Cobianchi. Il Preside Franco Bozzuto aveva scelto di intitolare l’Auditorium della scuola ai due ex allievi e partigiani Luigi Velati e Gastone Lubatti, caduti a Trarego il 25 febbraio 1945; venne allora avviato il progetto coordinato da quattro insegnanti con la collaborazione di Mauro Begozzi dell’Istituto Storico della Resistenza di Novara e della Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce. L’esito del lavoro fu pubblicato dall’Istituto nel 2003 col titolo Memoria di Trarego.

Presentato alla prima edizione 2004 del Premio Nazionale ANCI di Storia Locale conseguì il primo premio mentre, le mille copie edite dalla scuola presto esaurite, il volume viene ripubblicato nel 2007 in edizione ampliata dall’editore Tararà.

Nel frattempo, su proposta del regista Lorenzo Camocardi, nell’a.s. 2006/07 la classe 5a A di Scienze umane partecipa alla realizzazione del docu-film Trarego memoria ritrovata con un percorso di ripresa del lavoro delle classi precedenti integrato con interviste a testimoni ed esperti e ricostruzioni fiction interpretate dagli studenti nei luoghi di quegli eventi. Il filmato è stato proiettato in prima visione nel salone multiuso di Trarego il 4 marzo 2007 e ha avuto ampia diffusione sia in DVD che in televisioni locali e regionali con menzione della giuria del Concorso nazionale Filmare la storia. Nel 2012, esaurita la prima, viene diffusa una seconda edizione in DVD.

Ultimamente il regista Camocardi ne ha reso disponibile la visione sul suo canale YouTube:

Premessa

Se incontrando una lapide o un cippo che, fra i tanti che testimoniano, fra l’Ossola e il basso Novarese, il sangue versato – seminato secondo la forte immagine di Nino Chiovini – per liberarci dal nazi-fascismo e vogliamo documentarci e raccogliere le informazioni principali su quei caduti e quegli aventi, esiste uno strumento fondamentale: la monumentale opera di Enrico Massara[1]. Eppure se siamo stati all’Alpe Colle e, colpiti dall’imponente cippo che sembra fare da spartiacque fra la strada che sale da Trarego, quella che porta al Vadàa, quella che sale allo Spalavera e quella che scende a Pian Cavallo e di lì a Verbania e cerchiamo su quella ‘Antologia’ notizie sui nomi incisi sulla lapide e su quanto lì avvenne in quel 23 luglio, non vi troviamo nemmeno un cenno.

È pertanto quell’episodio da considerarsi del tutto minore? Certamente no, anche perché “come hanno dimostrato storici superlativi del nostro tempo, anche da uno sputo di terra si può narrare una storia che parla al mondo”[2]. Anche in quello che avvenne a Colle in quella domenica di luglio del ’44 possiamo ritrovare senso, valori e insegnamenti su quella che è stata la resistenza nonché sugli orrori che quella guerra ha potato sulle nostre terre come in Europa e nel mondo.

Quello che segue è tentativo di riscostruire e contestualizzare quella vicenda sulla base degli appunti che avevo raccolto nel 2014 quando mi chiesero, per il 70mo anniversario, di commemorarla. Le fonti, disperse e frammentate, con qualche aggiornamento, sono indicate alla fine; oltre a queste avevo inoltre raccolto oralmente ulteriori informazioni, in particolare sulla posa del monumento.

La Cesare Battisti dopo il rastrellamento di giugno

Alla fine del rastrellamento di giugno che aveva investito tutta l’area tra Verbano, Cannobina, Vigezzo e Ossola, sotto la guida di Arca la Brigata Cesare Battisti ricompone le proprie fila. Innanzitutto si fa il conto dei caduti, oltre trenta; i superstiti si sono salvati soprattutto perché, conoscendo la zona, sono riusciti a scendere verso le aree abitate dove, in molti casi con l’aiuto della popolazione, hanno potuto nascondersi.

Presto ripresi i collegamenti con il CLN di Verbania e nel milanese, occorre radunare i superstiti. Il precedente comando presso il rifugio CAI del Pian Vadàa è stato completamente distrutto dai tedeschi, vi rimane solo un cumulo di macerie. Inoltre Arca si rende conto che occorre spostarsi più a ridosso dei centri abitati verso Verbania.

La località prescelta è La Rocca, sopra Scareno. Rapidamente, grazie al passaparola e al contributo di alcune staffette, vi confluiscono i partigiani della formazione a cui si aggiungono ulteriori componenti, sia nuove reclute sia partigiani precedentemente in altre formazioni. In particolare un gruppo della Giovine Italia, guidato da Nino Chiovini, che non aveva condiviso la confluenza con la neonata Valgrande Martire di Mario Muneghina, e un gruppo di otto ucraini e russi sfuggiti dai campi di prigionia tedeschi in Francia che, dopo un lungo percorso di attraversamento della Svizzera, arrivano a Manegra dove, contattati da Arca, accettano di confluire nella sua formazione.

Del clima di quei giorni d’inizio luglio alla Rocca ci dà un bello spaccato Chiovini nel suo Diario:

“Siamo a la Rocca. È un’alpe sotto la strada del Vadàa, a dieci minuti da Scareno. A La Rocca ritroviamo altri vecchi compagni della “Battisti”: Mosca, Italo, Nando, Peo. Non tutti, perché parecchi “sono andati a riposo”.

Sono già accertati 19 caduti, ma la “Battisti” contava 90 uomini all’inizio del rastrellamento, e solo una quarantina sono i superstiti. Delle reclute, solo pochissime sono rientrate.

Stringiamo amicizia con nuovi compagni, i più interessanti.

“Ghiffa”, il cuoco, è un ex alpino, commilitone di Bagat e sa cucinare a meraviglia.

Il “Maresciallo”, è un carabiniere siciliano, catturato dal “Valdossola” a Mergozzo e venuto a finire da noi, causa il rastrellamento. È brutto come un fascista, burocratico ed intransigente quanto un funzionario dei ministeri. Qui ha le mansioni di magazziniere e pretende il buono di prelevamento firmato da Mosca, anche per un fiammifero. Con noi, però è diverso: potremmo prelevare anche lui senza buono. È pauroso e noi abbiamo scoperto il suo debole: gli abbiamo promesso una pistola. Ecco perché non ci servono i “buoni”.

“Dieci” è l’unico che abbia ottenuto un beneficio dal rastrellamento. È un ex milite di 34 anni, alto e grosso, con una nera barba retorica e una cicatrice verticale su di una guancia: ha disertato in aprile, portandosi con sé parecchie armi. A Traffiume, in Cannobina, ha puntato il moschetto contro un milite, intimandogli la resa: il milite, armato di mitra, era a 100 metri. Ora “Dieci” ha un mitra, rastrellato in rastrellamento.

Gigi è un milanese, ufficiale dei carristi. Trapela allegria da tutti i pori: come Mosca. Provoca, incessantemente, discussioni politiche tra comunisti e anticomunisti; poi, interviene burlescamente, trasformando la discussione in comici duelli umoristici tra lui e i partigiani posati e seri. Gigi mi ha pregato di condurlo con noi alla prossima azione. […]

Bagat è di umor nero. La Rocca non gli piace, perché dice che gli unici luoghi per sdraiarsi senza il timore di rotolare in valle, sono i sentieri, e anche quelli sono scarsi. Le conseguenze del suo cattivo umore le subiscono i “conigli” e Tucci. Già, Bagat e Tucci non vanno d’accordo. Bagat sta diventando permaloso, e Tucci noioso.

***

Nella vita civile può essere quasi impossibile il caso che parecchi individui appartenenti a disparate categorie sociali, dotate di disparata educazione, riescano a comprendersi a tal punto da costituire un gruppo di persone affiatate. E anche se esistesse affiatamento, non giungerebbe mai a sfiorare l’amicizia.

A La Rocca, abitazione di gente per la quale il proprio mondo è soltanto se stessa con le proprie armi, le munizioni, i paesi d’attorno, la voglia di mangiare e di dormire, questo avviene. Non avviene soltanto a La Rocca: in parecchi altri luoghi come La Rocca avviene. Ma La Rocca è il caso più esteso e meno verosimile per chi non appartiene al mondo nostro.

Tra i gruppetti che fanno parte della gente che abita provvisoriamente a La Rocca, ho scovato quello di Jimmy. È sudafricano e l’italiano lo parla come lo parleranno i russi tra un mese. È studente in medicina e non ha mai gridato viva l’Unione del Sud Africa. È un uomo pacifico e anche egoista talvolta: forse perché è così pacifico. Della guerra se ne frega più che odiarla. Se ne frega a tal punto da fare le azioni per puro senso sportivo e questo non credo che sia una contraddizione.

Anche “Dottore” è studente in medicina, ma non è sudafricano e il suo senso sportivo non è molto sviluppato. Ha voglia di laurearsi e i fascisti son quelli che glielo impediscono. Perché è a La Rocca glielo impediscono. Anche a Peo che studia lettere e odia ogni violenza, lo impediscono. Anche a Ezio e Felice che però sono “matricole” e ancora sono ragazzi con la mentalità delle “matricole”.

Anche Oddo e Paolo che sono due impiegati, han dovuto piantare il lavoro. Naturalmente anche loro, come Ezio e Felice, ce l’hanno coi fascisti perché sono i fascisti che li han fatti andare in montagna. Un giorno, forse a guerra finita, penseranno che i fascisti eran quelli che volevano la guerra e allora odieranno la guerra come la odia Peo adesso.

Ci sono anche Renzo e Achille: né studenti, né operai, né impiegati sono. Il loro mondo, prima, non era nemmeno sfiorato dai loro amici di adesso. Il ladro, han dichiarato che facevano prima di venire in montagna. Molti possono dire che la dichiarazione è cinica. Io penso che sia stata sincera prima di essere cinica.

Questi due non sono venuti in montagna per fede o per necessità politica. Chissà perché. Può anche non interessarmi. So che ci sono e sparano e sono onesti. Non so fino a quando saranno onesti, ma Arca dice che Renzo sarà onesto per sempre. E questo fa bene perché son queste cose che fan credere nel mondo degli uomini.

Son tutti questi uomini e ragazzi, studenti, ladri, lavoratori italiani e no, che vivono insieme: parlano, dormono, sparano e si radono la barba insieme.”[3]

Immagini a cui possiamo aggiungere il ricordo di Marmelada:

Alla Rocca la famiglia aumenta rapidamente. Dal piano continuano ad arrivare nuovi volontari: il caro e simpatico tenente Gigi; il Maresciallo, così chiamato per il suo cipiglio siciliano (sembra un pesce fuor d’acqua); l’Aluf, studente in medicina, che quando arriva sottolinea d’aver frequentato il corso allievi ufficiali e perciò viene preso di mira dagli sfottò di tutta la formazione; il Chimico, studente in chimica e di nobile discendenza; il Leo, cugino del Chimico e tenente degli alpini che vuol fare il partigiano semplice; il Dieci, burbero alpino e spirito indomito; e altri.

Dalla Svizzera arrivano due militanti comunisti, Settimo e Galli, molto seri e preparati, che si inseriscono rapidamente nello spirito della “Battisti” pur essendo molto più anziani di noi. Svolgono la loro opera di attivisti di partito con molta discrezione e guadagnano rapidamente la fiducia di tutti, pur non sfuggendo alla regola delle sfottiture della terza squadra. Poi arrivano otto russi – usciti dalla Svizzera si erano accampati a Manegra – che accettano l’invito di Arca di aggregarsi alla nostra formazione; la sera eseguono dei cori che fanno venire la pelle d’oca.[4]

La Rocca è principalmente un luogo di raduno, inoltre il piccolo alpeggio rapidamente non è più in grado ad ospitare il numero crescente di partigiani che vi sono confluiti. Arca inizia a predisporre la dislocazione delle diverse squadre nel territorio. Manda Marmelada al comando di una squadra di “otto ragazzi” a ricostituire il distaccamento dell’Alpe Piaggia; fra questi vi è il russo Victor. Il sudafricano Leon Kantey “Gimmy”[5] viene inviato, sempre al comando di una squadra di otto partigiani, per posizionarsi all’Alpe Biogna.

Saranno queste due squadre a trovarsi all’Alpe Colle il 23 luglio. Non saranno invece presenti i due comandanti, Marmelada e Gimmy in quanto quel giorno erano entrambi febbricitanti alla Rocca, “ricoverati in un baitino che funge da infermeria”. L’assenza dei due capisquadra può probabilmente spiegare la scarsa capacità di reazione all’attacco tedesco come la difficoltà a ricostruire con esattezza quanto avvenuto.

Il trasferimento verso Piancavallo

Marmelada e Gimmy, come abbiamo visto, sono alla Rocca. Manzoni aveva partecipato la notte del 18 alla importante operazione di prelevamento di viveri alla Nestlé di Intra[6] e dovendo calzare scarpe non sue si era procurato una vescica che aveva fatto infezione e si ritrova così in infermeria con Gimmy anche lui febbricitante “con un 39°”.

“Il 22 luglio verso sera Arca viene nel baitino e dice a me e a Leone di mandare una staffetta ad avvertire la nostra squadra che l’indomani, 23 luglio, devono trasferirsi con armi e bagagli. Devono trovarsi alle 10 di mattina a Colle dove una staffetta li raggiungerà per guidarli alla nuova destinazione”.[7]

La destinazione, l’Albergo di Pian Cavallo, per ovvi motivi di sicurezza non viene divulgato e sarà la staffetta ad accompagnarli.

La squadra di Piaggia, pertanto, la mattina presto del 23 luglio si avvia per raggiungere l’Alpe Biogna e ricongiungersi con l’altra squadra per poi dirigersi insieme a Colle. Il percorso, “con armi e bagagli” si rivela abbastanza impegnativo per cui si richiede l’aiuto ad un alpigiano per il prosieguo del trasferimento. Questo il motivo per cui al gruppo di partigiani si aggiunge, da Biogna a Colle, un ragazzino di tredici anni.

“Marino Ferrari faceva parte di una famiglia numerosa residente a Crealla; per contribuire all’economia famigliare il ragazzetto venne affidato come garzone all’allevatore Luigi Martinelli di Cambiasca, che “caricava” l’alpe Biogna; avvenne anche in tempo di guerra, e così pure durante l’estate del 1944. Il 23 luglio transitava presso l’alpe Biogna una piccola formazione di partigiani, i quali chiesero aiuto all’alpigiano per trasportare fino all’alpe Colle zaini, coperte, padelle, viveri, armi e munizioni. Il Martinelli acconsentiva di buon cuore, conoscendo alcuni del gruppo, e metteva a disposizione l’asino col basto, a condizione che lo conducesse il suo garzone, il Marino; ma si cautelava che sempre il Marino lo avrebbe riportato indietro a Biogna una volta finita l’incombenza.”[8]

Quanti sono, a questo punto i partigiani che si dirigono a Colle? Non più di sedici data la composizione delle due squadre; probabilmente un po’ meno in quanto alcuni potrebbero essere, come Marmelada e Gimmyi alla Rocca e magari qualche elemento della seconda squadra esser rimasto a Biogna come sembra intuirsi dalla narrazione di Manzoni per il periodo successivo.

Cosa accadde quel giorno a Colle

La documentazione relativa o è molto essenziale o, in alcuni casi, i testi presentano alcune contraddizioni. Provo a sintetizzare quanto è plausibilmente avvenuto.

Le due squadre riunite e l’asino carico condotto dal giovane Marino partono dall’Alpe Biogna e, passando per Pian d’Arla[9], arrivano all’Alpe Colle, forse in anticipo; comunque la staffetta che avrebbe dovuto guidarli a Pian Cavallo non c’è. Fa caldo e, depositati armi e bagagli individuali, si riposano ai bordi della strada disperdendosi alla ricerca del fresco. Non vengono appostate sentinelle non intuendo il pericolo. Solo il russo Victor si pone in posizione più elevata, sulla mulattiera che porta alla cima dello Spalavera.

La strada sterrata che sale da Trarego passando da Piazza, dopo l’ultima curva è in leggera discesa. Tre camionette tedesche[10] in ricognizione, che procedono a motore spento nell’ultimo tratto, sbucano sul piazzale dove confluiscono le strade per Pian Cavallo e il Vadàa e immediatamente aprono il fuoco. Il gruppo dei partigiani non è in grado di rispondere e cadono i due giovani, entrambi ventenni, Luigi Trelanzi “Lanzi” e Aleandro Rigamonti. Il giovane Marino Ferrari, gravemente ferito, verrà lasciato morire dissanguato mentre il partigiano Bruno Pezzi “Strozza”, ferito ad un polmone, riuscirà a nascondersi più a valle. Anche il partigiano Giovanni Borella “Bobi/Robi”, ferito ad un braccio, riesce a buttarsi a valle e nascondersi per poi raggiungere Scareno. Questa la sua breve testimonianza raccolta da Mario Manzoni.

“Robi era con la squadra di Biogna ed è stato ferito a Colle. Ecco il suo racconto: dopo essersi uniti alla mia squadra, proveniente da Piaggia, hanno proseguito per Colle seguendo la strada Cadorna. Con loro c’era anche un ragazzino di dodici anni circa, che con la famiglia di Falmenta era all’alpeggio per la stagione estiva come usano fare tutti gli anni, e si è prestato a trasportare col suo mulo le nostre masserizie. Arrivati a Colle, e non trovando la staffetta, hanno posato sul bordo della strada armi e bagagli e, in ordine sparso, stavano guardando le baite bruciate dai tedeschi al termine del rastrellamento, quando dalla curva della strada che sale da Trarego sono sbucate improvvisamente le camionette dei tedeschi che, con fuoco a ventaglio, li hanno colti di sorpresa così come erano. Nel fuggi fuggi Robi è stato colpito al braccio mentre si gettava a capofitto nella valletta sottostante, e ha visto cadere fulminato Lanzi della mia squadra. Poi ha raggiunto Scareno.”[11]

Nel frattempo il russo Selepukin, vista la drammatica situazione, si defila e sale per poco più di un chilometro lungo la mulattiera dello Spalavera e, poco prima del primo tornante si nasconde in una posizione sopraelevata da dove può controllare l’eventuale arrivo di militari tedeschi[12]. In effetti una squadra tedesca, o perché Victor era stato visto allontanarsi o per la scelta di perlustrare il territorio, si avvicina alla sua posizione e viene ingaggiato un combattimento di una certa durata in cui il soldato russo si difende sino all’esaurimento delle munizioni. Gravemente ferito viene lasciato agonizzante sul posto; al suo fianco sette caricatori vuoti.

A Colle i tedeschi, dopo aver catturato alcuni dei partigiani[13] sopravvissuti, bruciano armi e bagagli delle due squadre della Battisti lasciando sul posto le salme dei due caduti e il giovane alpigiano ferito, proseguendo, tutti o una parte, nella loro ricognizione verso il Vadàa.

Mario Manzoni si interroga sul perché “i tedeschi si siano trovati a Colle proprio in quell’ora. Fatalità o segnalazione di una spia?”. Personalmente propendo per la fatalità: se i tedeschi avessero saputo dell’appuntamento a Colle vi si sarebbero appostati in anticipo e per il gruppo dei partigiani la sorte sarebbe stata ancor più grave.

Il combattimento successivo a Pian d’Arla[14]

Lo scontro a fuoco tra Selepukin e i tedeschi, in località più occidentale rispetto Colle e, in linea d’aria più vicina a Scareno, viene sentito da “Palin”[15], l’oste del paese che da tempo collabora con la resistenza.

” … alle 10 e mezzo, il Palin piomba alla Rocca come un fulmine avvertendo che a Colle stanno sparando. Scatta l’allarme, e mentre ognuno si organizza, Arca invia Peo con una squadra verso la strada Cadorna per vedere di preciso cosa succede.”[16]

Di quanto avvenuto successivamente nel volume a più mani “La scelta. 1943-1945”, in un capitolo[17], Felice Sciomachen e Pompeo Mancarella “Peo” ci hanno lasciato un racconto dettagliato. Vi è solo un aspetto controverso: mentre Manzoni afferma che Arca, paventando un attacco dall’alto, ha mandato “una squadra” a controllare e il Diario storico parla di “una squadra comandata da Peo”, in questo testo appare chiaro come solo loro due siano saliti in ricognizione partecipando poi al breve combattimento.

“Siccome Peo e Felice si trovavano già pronti, vestiti ed armati, l’incarico fu affidato a loro con l’ordine di intercettare e ritardare l’avanzata degli attaccanti. I due si avviarono pertanto lungo il sentiero che raggiungeva in alto la strada “Cadorna” e arrivarono in località Pian d’Arla dove la strada si inarca in un’ampia curva.

Dopo un po’ udirono il rumore dell’autoblindo che saliva lentamente e insieme decisero di attraversare la strada e di salire un po’ lungo il pendio sovrastante per essere in posizione più favorevole. Si decise anche di tenersi a opportuna distanza l’uno dall’altro per non essere eventualmente falciati da una stessa raffica.”[18]

Mentre appostati aspettano l’arrivo del mezzo tedesco si accorgono che sopra di loro ad una ventina di metri vi è un gruppo di tedeschi[19] che dopo un attimo aprono il fuoco. Felice, dopo aver sparato “senza nemmeno prendere la mira” si butta a valle nei cespugli al di là della strada. Una bomba gli scoppia vicino e, dopo esser scivolato “sotto un cespuglio”, perde i sensi. Nel frattempo anche Peo si lancia al di là della strada e viene ferito, pensa, di striscio al collo. Risponde al fuoco più volte scendendo a zig zag riuscendo così a portarsi fuori tiro. Si accorge si perdere molto sangue e, scendendo verso la Rocca viene soccorso dai compagni. La ferita non era solo superficiale ma una pallottola aveva attraversato la schiena “senza ledere nulla di importante” ed era uscita dal lato opposto forando il lobo dell’orecchio.

Quando la compagnia tedesca si è ritirata scendendo verso Intra, dalla Rocca salgono i partigiani della Battisti per verificare sul luogo quanto era accaduto a Colle, recuperare le salme dei caduti ed eventualmente qualche ferito riuscito a nascondersi.

Peo e gli altri compagni pensavano ormai che Felice fosse caduto. Solo verso il tramonto Felice riprende i sensi e gli occorre un po’ di tempo per capire dove si trovasse e cosa gli fosse accaduto.

“Era quasi buio quando Felice raggiunse i suoi compagni. Incontrò prima Ezio[20] che a gran voce gridò agli altri: è vivo! E a quel punto Felice non ebbe più dubbi e chiese ed ottenne rassicuranti notizie anche del Peo.”[21]

I caduti

Il giovane garzone di Crealla, pur non essendo un partigiano, è annoverato fra i caduti della Cesare Battisti e una sua sintetica scheda è riportata sia nel data base del Centro di Documentazione della Casa della resistenza che nell’elenco dei partigiani novaresi dell’istituto della resistenza di Novara dalle quali si desume solo l’anno di nascita (1931) e il nome del padre: Salvatore. Sul trasferimento della salma e sulla sua memoria riporto le parole di Roberto Caretti.[22]

Nella ecatombe dell’alpe Colle, le testimonianze oculari ricordano come il corpo di Marino fosse stato quasi tagliato in due dalla raffica di proiettili; ciononostante i lamenti dello sfortunato ragazzo, coinvolto suo malgrado nello scontro, continuano sino a spegnersi in una lunga e terribile agonia; la salma del ragazzo è poi recuperata e trasportata in gerlo, a turno, da alcune donne di Crealla lungo una via dolorosa costituita dal sentiero che congiunge Colle, Pian Puz, Ludrogno, Cadaglia, Luera a Crealla (un percorso lungo e faticoso, tant’è che le donne arrivano in paese appena in tempo prima che scatti il coprifuoco). Al paese di Crealla si celebrano infine le esequie del povero giovane. L’alpigiano Martinelli, riconoscendo la propria involontaria responsabilità per la morte prematura del Ferrari, che aveva preso a servizio e aveva esposto ai rischi mandandolo insieme ai partigiani, ne risarciva convenientemente la famiglia; a distanza di anni, gli Alpini di Crealla e l’Associazione Rinascita, con gran seguito della popolazione di Crealla, in un gesto di grande umanità hanno eretto un cippo recante una epigrafe e la fotografia di Marino Ferrari che viene così equiparato, nonostante la sua giovane età, a tutti i caduti della guerra di terra, d’aria e di mare.

Giovane recluta di vent’anni, nato a Carpiano di Ghiffa il 19 marzo 1924.

Si era unito alla Cesare Battisti dopo il rastrellamento di giugno, diciotto giorni prima della sua morte a Colle.

Faceva parte della squadra proveniente da Piaggia.

Riposa nel cimitero di San Maurizio di Ghiffa a fianco di Victor Selepukin e di alcuni dei caduti dell’eccidio di Trarego.

Il ventenne Aleandro[23] era nato il 15 ottobre del 1923 a Eupilio, nel Comasco, ed era residente con la famiglia del padre Egidio a Como.

Si era inserito nella Brigata Cesare Battisti già dal marzo del ’44 e sarà pertanto riconosciuto come partigiano combattente con la anzianità di 4 mesi e 8 giorni. La salma sarà prelevata dalla famiglia e inumata nel cimitero di Como.

Nel Comune di nascita, ad Eupilio in frazione Cornemo, in suo ricordo è stata intitolata una Piazza quale “Eroe della Libertà”.

Trentaduenne soldato Russo – probabilmente Ucraino – di origine contadina. Dell’arrivo alla Rocca di Victor e degli altri sette russi provenienti d’oltre confine, ci racconta Nino Chiovini nel suo diario partigiano:

“Dalla Svizzera sono giunti otto prigionieri russi. Non sanno dieci parole di italiano: con loro siamo costretti a parlare in tedesco. Sono quasi tutti ucraini e russi bianchi [bielorussi]: catturati sul fronte orientale, furono condotti a lavorare nelle miniere di salgemma, in Francia; riuscirono ad evadere, e attraverso il Reno ripararono in Isvizzera. Uno di loro è già stato ferito durante uno scontro a Intra.”[24]

La sua salma è stata traslata, come quella di Trelanzi, al cimitero di San Maurizio di Ghiffa.

Sul luogo dove è stato rinvenuto il suo corpo dissanguato è stata eretta una croce con il suo nome e la data di morte con a fianco un segnale per poterla scorgere dalla sottostante mulattiera; in realtà ogni anno lo sviluppo della vegetazione, e delle felci in particolare, non ne rende agevole il ritrovamento. Si è pertanto progettata la posa di un pannello sulla strada sottostante in ricordo del suo sacrificio.

I feriti

Nato a Calvisano, nel basso Bresciano, il 15 dicembre 1923, ventenne, si era unito alla Cesare Battisti. Riconosciuto partigiano combattente per 9 mesi e 25 giorni. Ferito ad un polmone, i compagni dopo averlo ritrovato, si rendono conto delle gravi condizioni e lo ricoverano in una baita dell’Alpe Scarnasca, appena sotto alla strada Cadorna. Del suo ritrovamento e di come e da chi è stato curato ci i racconta Mario Manzoni.

“In una valletta ben protetta hanno scoperto Strozza gravemente ferito al torace, con perforazione del polmone: per lui entrerà in azione l’organizzazione clandestina di Intra di cui fa parte la contessa Bonacossa, che risiede nella sua villa San Remigio tra Intra e Pallanza. La contessa si è fatta amica di un ufficiale medico tedesco, che dirige l’ospedale dalla TODT di Pallanza, e il giorno successivo salirà a Colle col dottore, in autolettiga, per curare il ferito. L’ufficiale medico salverà Strozza e lascerà medicinali utili anche per le cure successive. Poi Strozza verrà trasportato in luogo sicuro.”[25]

Nato a Cambiasca il 23 dicembre 1924, e pertanto diciannovenne al momento dei fatti di Colle, si era unito alla Cesare Battisti dal precedente mese di aprile. Sarà riconosciuto partigiano combattente con 12 mesi e 9 giorni[26]. Sul suo ferimento e sulla sua testimonianza sui fatti di Colle ne abbiamo già parlato sopra. Da notare che anche Borella è stato visitato e curato, in questo caso a Scareno, dal medico tedesco della TODT.

Nato a Busto Arsizio il 24 giugno 1924, sarà riconosciuto quale partigiano combattente per 12 mesi e 22 giorni col grado di Comandante di Plotone. Rievocando la sua “scelta”[27] ci narra come, militare a Cerveteri in “difesa degli aeroporti dell’Urbe”, l’8 settembre si unisce ad un gruppo di altri quattro commilitoni per risalire “un po’ a piedi e un po’ prendendo a caso treni diretti verso Nord” e raggiunge Busto Arsizio. Con l’emanazione dei bandi di arruolamento dell’RSI prima si nasconde in una cameretta del campanile del suo paese, per poi raggiungere la Cesare Battisti sopra Intragna. Cattolico praticante, quella domenica del 23 luglio si era alzato prima degli altri per recarsi a messa a Scareno: questo il motivo per cui, essendo pronto, vestito ed armato, viene mandato in ricognizione con Felice, verso la strada Cadorna.

Nato a Milano il 6 giugno 1925. Il padre Enrico “era un ufficiale del Regio Esercito, prigioniero di guerra degli alleati” in Africa Orientale dal maggio 1941 ed inoltre, presso un parente, Generale dei carabinieri in pensione, a Pallanza aveva conosciuto e stimato il maresciallo Rodolfo Graziani. Con questo background familiare per lui non fu facile scegliere[28] tra RSI, renitenza e resistenza. Convintosi che la fedeltà alla monarchia dovesse comunque prevalere, raggiunse dapprima un cugino che nel Parmense stava organizzando la resistenza. Quando le Brigate Nere, in seguito ad una delazione, arrestarono il cugino, tornò a Milano collaborando con il nascente CLN nell’inviare ed accompagnare verso il Verbano e la Svizzera ebrei, ricercati politici e militari alleati ex prigionieri. Al termine di una di queste operazioni decise di fermarsi al Pian Vadàa con la Cesare Battisti.

Le croci e il cippo

Anche l’attuale monumento ha una sua storia da cui si può trarre qualche insegnamento. Episodio minore, come ricordavamo all’inizio, rispetto ai più tragici eventi ed eccidi che hanno colpito la zona del Verbano e dell’Ossola, i caduti di Colle vennero ricordati per iniziativa dell’ANPI nel luglio del 1955 con la collocazione di quattro croci con i relativi nomi. Nel 1977 viene elaborato un ambizioso progetto che prevedeva una fontana e un monumento rievocativo.

Il 1° di agosto del 1983, con una azione di evidente matrice fascista, le quattro croci vengono divelte da ignoti. Il progetto della fontana richiedeva tempi lunghi e allora si scelse, dopo un breve periodo di ripristino delle croci, la collocazione nel 1987 l’attuale massiccio cippo. Che porta in sé un duplice messaggio: ai nemici della resistenza “non sarete più in grado di rimuovere la memoria dei nostri caduti” e a tutti noi “così dev’essere la nostra memoria: solida e duratura”.

La strada del Vadàa

In data 23 luglio del ’44 Nino Chiovini annota sul suo diario

“Wladimir si è rattristato: è morto Victor il contadino russo, dopo aver sparato tutti i colpi che aveva. Sulla strada del Vadàa è avvenuto questo: questa strada comincia a perder sangue sul serio.”[29]

Nel dicembre successivo realizza questa canzone, dedicandola ad Arca “sperando di raggiungere lo scopo che mi sono prefissato scrivendola”[30]. Pur non citando esplicitamente l’evento di Colle, il riferimento alla recluta (“coniglio”) caduto sul ciglio della Strada del Vadàa richiama evidentemente il giovane “Lanzi”, recluta da solo diciotto giorni.

LA STRADA DEL VADAÀ

Se da Intra senti il cannone

c’è qualcosa di tremendo

i partigiani stan morendo

sulla strada del Vadaà.

Quando siamo in rastrellamento

quello è un cammino traditore

perché li muore il più bel fiore

della nostra gioventù.

Se domandi a un ferito

dove ha preso quella rogna

ti risponde: – A Colle Biogna

sulla strada del Vadaà –

Ieri han fatto una puntata

all’appello c’è un “coniglio”

che non risponde; l’è sul ciglio

della strada del Vadaà.

Comandante Barbadirame

facci questo per piacere:

– Non devi farci più vedere

questa strada del Vadaà.

La Battisti vuol cambiare

perché stufa di quei posti

vuol fuggire a tutti i costi

dalla strada del Vadaà.

La Battisti vuol cambiare

e manda a dire al Comandante

questa strada è senza piante

e ci batte troppo sol.

Il Comandante manda a dire

che se vogliam cambiare

c’è sì un posto per cambiare

e l’è al piano che si andrà.

Da posto 24, Dic 1944

Partigiano Peppo (Pl. Espl)

Noterelle a margine

La resistenza ha sempre avuto un respiro internazionale; non solo perché fu combattuta in più paesi all’interno di un conflitto mondiale contro il nazifascismo, ma anche e soprattutto perché come numerosi italiani si sono uniti alla resistenza all’estero, così molti militari provenienti da ogni parte del mondo furono parte attiva della resistenza italiana. Anche nella nostra breve rievocazione di questo “episodio minore” della resistenza abbiamo incontrato partigiani russi (che probabilmente erano ucraini e bielorussi) e un sudafricano e possiamo anche ricordare come nella Cesare Battisti si erano arruolati da poco persino due tedeschi, di origine austriaca, che avevano disertato[31].

Russi o sovietici? Ai tempi non si faceva differenza, oggi è bene distinguere la cittadinanza di quella che era l’Unione Sovietica dalle nazionalità che la componevano e che in parte, dopo l’89, si sono ricostituite in Stati.

Tedeschi o nazisti? Erminio Ferrari, in Valgranda Revisited[32] riporta la polemica, che condivide, di Peppino Cavigioli sull’uso dell’appellativo “tedeschi” nei pannelli del Parco Nazionale della Valgrande a ricordo degli eventi del rastrellamento del ’44, invece del più corretto “nazisti”. Nel ricordare l’eccidio di Colle ho preferito utilizzare “tedeschi” non solo perché i militari che irrompono all’Alpe Colle non è detto che fossero nazisti; di certo non era un reparto delle SS, che in quel luglio ’44 non erano presenti in zona. Forse erano quelli di stanza a Cannobio. Peraltro le truppe che effettuarono e guidarono il rastrellamento della Valgrande, le SS Polizei, non erano propriamente SS ma reparti di polizia tedesca militarizzata[33]. Truppe “tedesche” a Colle, così denominate anche dai testimoni di allora perché è l’esercito della Germania che occupava all’epoca il nostro territorio e molta parte del resto d’Italia e vi è pertanto una responsabilità storica dello Stato tedesco su quanto avvenne. Aggiunge Ferrari:

“… consideriamo anche il processo storico che ne è seguito: l’esame che i tedeschi hanno fatto del proprio passato e quello a cui si sono sottratti gli italiani, che i fascisti li hanno poi riportati al governo.”[34]

Dire pertanto “tedeschi” riferito ai reparti operanti allora non significa generalizzare; d’altronde nel nostro breve racconto abbiamo anche incontrato un medico tedesco della TODT, di cui purtroppo non conosciamo il nome, che con grave rischio per la propria incolumità , ha collaborato con la resistenza curando partigiani feriti.

A riprova che la realtà è sempre più complessa e variegata di quanto le nostre categorie storiche riescano a rappresentare. In un periodo in cui sembra che tutto debba esser nettamente contrapposto, bianco o nero, amico o nemico ecc. anche questo è un piccolo insegnamento che i nomi incisi sul cippo di Colle e la loro piccola storia ci trasmettono.

Fonti e citazioni

Biancardi Giovanni (a cura), 1a Divisione Ossola «Mario Flaim». Diario storico, Verbania 1995, p. 102 e passim.

Caretti Roberto, Nella sua fresca giovinezza. Alpe Colle, 23 luglio 1944, in “Vallintrasche 2012”, pp. 139-142.

Chiovini Nino, I giorni della semina, Tararà, Verbania 2005, pp. 115-116 e passim.

Chiovini Nino, Val Grande partigiana e dintorni. 4 storie di protagonisti, Comitato Resistenza – Comune di Verbania, 2002.

Chiovini Nino, Fuori legge??? Dal diario partigiano alla ricerca storica, Tararà, Verbania 2012, passim.

Chiovini Nino, Piccola storia della banda di Pian Cavallone, Tararà, Verbania 2014, p. 107.

Ferrari Erminio, Valzer per un amico. Racconti, Tararà, Verbania 2020.

Manzoni Mario, Partigiani nel Verbano, Comitato Unitario per la Resistenza nel Verbano, Verbania, 2008, pp. 81-95 e passim.

Sciomachen Felice e altri, La Scelta. 1943 – 1945, Alberti, Verbania 2001, pp. 19-25, 53-62.

Tordini Nico e Lino, Partigiani di Valgrande. Ricostruzione critica …, 2 volumi, Alberti, Verbania 2021, passim.

Fonti iconografiche

Archivio personale

Centro di Documentazione Casa della Resistenza

Felice Sciomachen e altri,, La Scelta cit.

ANPI Alto Verbano

Flavio Maglio

[1] Enrico Massara, Antologia dell’antifascismo e della resistenza novarese. Uomini ed episodi della lotta di liberazione, Novara 1984, pp. 860.

[2] Erminio Ferrari, “Quel che dobbiamo alla Valgrande”, in Nino Chiovini, Val Grande partigiana e dintorni. 4 storie di protagonisti …, Verbania 2002, p. 10.

[3] Fuori legge??? Dal diario ecc., pp. 82-84.

[4] Mario Manzoni (Marmelada), Partigiani nel Verbano, cit. p. 88.

[5] “… il sudafricano Gimmy (Leon Kantey, nato il 14/10/1921 a Mossel Bay, Sud Africa, e morto nel 2003 negli Stati Uniti) …” in Tordini Nico e Lino, Partigiani di Valgrande ecc., p. 51. Mario Manzoni così testimonia il suo inserimento nella formazione nel marzo ’44 quando la Battisti era ancora dislocata a Steppio (in codice Sciangai): “Nell’ultimo gruppo di ‘orfanelli’ [reclute] che ho accompagnato a Sciangai c’è anche un sudafricano, Gimmy, che non vuol saperne di andare in Svizzera ma vuole restare con la “Battisti” per continuare a combattere in Italia. Già precedentemente altri militari alleati si sono uniti alle varie formazioni partigiane, ma i comandi anglo-americani, salvo casi speciali e previa loro autorizzazione, non sono d’accordo su queste fusioni spontanee. Qualcuno di questi militari è tuttora in Italia, ma la maggior parte, dopo una permanenza più o meno lunga, ha preferito la Svizzera. Arca cerca invano di fargli capire questa e altre cose, ma Gimmy è irremovibile, si trova bene con noi. È un tipo allampanato, alto più di un metro e ottanta, ma non pesa più di settanta chili, e sa il fatto suo. Parla discretamente l’italiano, e diventa presto il beniamino di tutti perché è sempre pronto a portare il suo aiuto a chi ne ha bisogno …“. (Partigiani nel Verbano cit. p. 48.

[6] Operazione realizzata con l’utilizzo della ferrovia Intra-Premeno, due camion e un motofurgone. Vengono prelevati circa 50 quintali di viveri (cioccolata, zucchero, scatolame) distribuiti poi in parte alla popolazione e alle formazioni contigue. Cfr. Diario storico cit. p- 101 e Partigiani nel Verbano p. 88-89.

[7] Ivi, p. 90.

[8] Nella sua fresca giovinezza cit., p. 140.

[9] Attualmente è il punto di partenza della ZipLine Lago Maggiore che permette un “volo” sino all’Alpe Segletta.

[10] “Tre camionette tedesche, seguite da un camion” secondo il Diario storico cit. p. 102.

[11] Partigiani nel Verbano cit. p. 91-92.

[12] Secondo il Diario storico (p. 102) Selepukin non era solo, ma con due altri partigiani, dei quali comunque non si ha nessuna notizia.

[13] Tre secondo Chiovini (I giorni della semina cit., p. 116), uno secondo il Diario Storico.

[14] Nel Diario storico i due episodi sono fusi – e confusi – fra loro. Pur essendo strettamente collegate, le due vicende sono temporalmente e localmente distinte come le testimonianze dirette dei due feriti a Pian d’Arla e il testo del Manzoni chiaramente evidenziano. Di seguito il testo del Diario storico:

“23 luglio 1944 Durante il trasferimento, una squadra sosta a Colle (ignara dello stato di allarme). Tre camionette tedesche, seguite da un camion, sbucano a motore spento dalla strada di Trarego Piazza e aprono il fuoco sul gruppo a riposo. Tre partigiani cadono e un ragazzo conducente di un asino.

Dopo il primo smarrimento, una squadra comandata da «Peo» (Pompeo Mancarella) cerca di attaccare la colonna. Si incontra con un forte pattuglione tedesco di fiancheggiatori. Violenta sparatoria. «Peo» viene ferito. Il russo Selepuchin (uscito dalla Svizzera con 8 compagni per combattere i nazifascisti), appostatosi con due uomini, tiene a bada col suo moschetto il pattuglione che retrocede con qualche ferito. Selepuchin, ferito, muore dissanguato. Vicino alla sua arma, con l’ultimo colpo in canna, si ritroveranno 7 caricatori vuoti.

Perdite nostre: 3 partigiani morti e un ragazzo 3 feriti e un prigioniero

Non accertate le perdite nemiche.”

[15] Paolo Zucchi, oltre che oste di Scareno, capo contrabbandiere del paese. Lui e la sua famiglia (sorella, figlia e nipote) hanno aiutato i partigiani a nascondersi e a rifocillarsi durante il rastrellamento, allestendo anche una sorta di infermeria per i feriti. Si impegnerà poi nel recupero delle salme dei caduti. Di lui, nel diario, dice Chiovini “A La Rocca finalmente troviamo Palin. Non è un partigiano, ma fa lo stesso: Palin dice che la Battisti è tutta a Scareno, a casa sua. Palin, nella “Battisti” è conosciuto anche dalle reclute. È un abitante di Scareno e per noi è staffetta, guida, albergatore, portaferiti, becchino, tutto. È una istituzione da premio Nobel.” (Fuori legge??? cit., p. 88). Cfr. anche Partigiani di Valgrande, cit. p. 427 e 578.

[16] Partigiani nel Verbano cit. p. 90.

[17] “Incontri troppo ravvicinati” in La scelta cit., p. 57-60. Il testo completo del capitolo è scaricabile < qui >.

[18] Ivi, p. 57.

[19] Nel loro racconto si ipotizza che si trattasse “di pattuglie inviate ad esplorare la strada al di là del curvone per evitare all’autoblindo di incappare in qualche imboscata.” Potrebbe anche trattarsi della squadra che ha ingaggiato il combattimento con Selepukin e che ora sta scendendo per ricongiungersi al reparto in ricognizione sulla strada Cadorna verso il Vadàa.

[20] Ezio Bassani: cfr. la relativa scheda del Centro di Documentazione CDR.

[21] Ivi, p. 60.

[22] Nella sua fresca giovinezza cit., p. 140 e 142.

[23] Nei documenti compare anche con il nome di Leandro e di Alessandro. Sul monumento di Colle si indica l’età di 21 anni: in realtà li avrebbe compiuti nell’ottobre successivo. È un errore frequente nella attribuzione dell’età dei caduti partigiani in quanto spesso si computa l’anno di nascita (1923 in questo caso) e non la data precisa.

[24] Fuori legge??? cit. p.82-83.

[25] Partigiani nel Verbano, cit., p. 92.

[26] Sul Diario storico, che lo annovera fra i feriti (p. 130) vi sono dati discordanti rispetto a quanto risulta dalla scheda di riconoscimento sia sulla paternità (Egidio invece che Felice) e sull’anno di nascita (1922 invece che 1924). Manzoni lo chiama Robi, invece che Bobi. Il figlio Egidio sarà un noto sacerdote operante per lungo tempo a Verbania.

[27] La scelta cit. p. 19-22.

[28] La scelta cit. p. 23-25.

[29] Fuori legge??? cit. p. 89.

[30] Piccola storia ecc. cit., p. 107. L’aria del canto è quella di “Ho sentito sparate il cannone”.

[31] Karl e Ludwig Muller. Così Chiovini nel suo Diario rievoca il loro arrivo nel maggio ’44: “Due militari della “Luftwaffe” hanno disertato. Anche loro non vogliono più combattere la guerra. Sono partiti da Oleggio con un autocarro e dopo averlo distrutto, si sono presentati a noi. Si chiamano Karl e Ludwig, dicono di essere austriaci. Karl è biondo, alto, secco; ha un viso affilato, occhi di colore indefinibile. Il suo sguardo, sempre intelligente, talvolta è tagliente, quasi cattivo, talvolta chiaro e scanzonato come quello di un monello. È loquace e si esprime in un italiano stentato e buffo. Ludwig è l’opposto: piccolo, tozzo, taciturno, capelli ed occhi castani, viso quadrato e sguardo impenetrabile. Non si sa affatto esprimere in italiano. Forse la sua intelligenza è chiusa quanto il suo carattere. Sono eccellenti bevitori e Karl ha subito fraternizzato con Bagat.” In Fuori legge??? cit. p. 61,

[32] Valzer per un amico, cit. p. 32-34.

[33] Cfr. Raphael Rues, SS-Polizei. Ossola-Lago Maggiore 1943-1945, Insubria Historica, Minusio (CH) 2018.

[34] Sulla complessa e tutt’altro che facile e lineare “resa dei conti” della Germania con il nazismo cfr. Tommaso Speccher, La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, Laterza, Bari-Roma 2022.

È uscito da poco il n. 2/2023 della Rivista online Alternativa-A che così si presenta nella pagina dedicata:

Alternativa è una pubblicazione trimestrale di servizio e di aiuto per chi, in ambito provinciale, opera in campo sociale, come professionista o volontario, in enti, istituzioni, cooperative e associazioni e anche per chi, semplicemente, a quel campo guarda con interesse. La rivista è l’evoluzione dello storico periodico “Alternativa A”, nato nel 1984 per volontà dell’Associazione omonima, del quale raccoglie una solida eredità di impegno nel sociale.

Questo numero, pur mantenendo il carattere di una rivista con rubriche e argomenti diversi, propone come focus il tema della Comunicazione nei suoi diversi aspetti e ambiti. Mi è stato chiesto un pezzo sulla “Comunicazione nei percorsi educativi e formativi” con l’indicazione di una lunghezza “pari a un massimo di 3/4 pagine, ognuna della quali di ca. 4500 caratteri”. Una bella scommessa vista l’ampiezza dell’argomento; ho allora sfruttato al massimo – come d’altronde faccio spesso nel mio blog – la caratteristica di una rivista online che permette ipertesti con molteplici collegamenti anche a documenti.

Non si può non comunicare.

Il primo assioma della comunicazione, insieme agli altri quattro enunciati per la prima volta alla soglia del ’68 da Watzlawick e dai suoi colleghi di Palo Alto, dovrebbero esser entrati da tempo nel senso comune, almeno per tutti quelli che si occupano di educazione. Rispetto al modello logico o “matematico” elaborato un ventennio prima da Shannon e Weaver (emittente – codifica – messaggio – canale, con eventuale rumore – decodifica – ricevente) viene introdotta un’altra dimensione, quella comportamentale e contestuale, o se vogliamo analogica. Il cosiddetto rumore non è più un “disturbo”, ma ulteriore comunicazione che può arricchire, precisare, ma anche contraddire il messaggio.

Ne derivano alcune conseguenze, o corollari, di cui è utile aver consapevolezza:

- Non sempre siamo consapevoli di comunicare

- Non sempre sappiamo cosa comunichiamo

Per uscire da quello che può apparire come un discorso astratto mi soffermo su un recente episodio di cui si è ampiamente discusso sui media. Un chiaro esempio di comunicazione inconsapevole: si tratta della circolare della preside del Liceo “Leopardi” di Aulla.

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – –

Villafranca, 21 aprile 2023 Circolare n. 644

Ai docenti, agli studenti, ai genitori di tutte le classi

sede di Aulla

Oggetto: debate

Giovedì 27 aprile 2023 alle ore 10.05 gli studenti delle classi succitate, accompagnate dai docenti in orario, si recheranno nella sala Consiliare del Comune di Aulla per partecipare al dibattito sul topico “Noi riteniamo che non sia più opportuno che il 25 aprile venga festeggiato come una festività nazionale”, animato da una squadra mista di alunni dei tre licei lunigianesi.

Al termine dell’attività, presumibilmente intorno alle ore 12.00, si farà rientro in classe per completare l’orario curricolare.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO SILVIA ARRIGHI

– – – – – – – — – – – – – – – – – – – –

Dato per scontato che né la Preside e la sua scuola, né il Comune ospitante avessero intenzione di sostenere le tesi negazioniste della Resistenza e negare il valore del 25 aprile, come successivamente “precisato” da entrambi gli enti, il messaggio della circolare nel contesto temporale (a ridosso del 25 aprile) e tematico (le polemiche da parte di esponenti nazionali della nuova maggioranza) produce invece l’effetto opposto. La sua lettura da parte di chi non era direttamente coinvolto nella iniziativa sembrerebbe confermare il contrario: ovvero che è lecito e magari anche opportuno abolire la festività nazionale del 25 aprile con tutto ciò che una tale scelta significherebbe sui valori fondativi della nostra Repubblica. E così ovviamente è stata letta con il risultato che l’iniziativa, “per evitare ulteriori polemiche”, è stata poi annullata[1].

Nel tentativo di chiarire la vicenda la scuola parla della metodologia del “Debate”, metodologia didattica che consiste in una gara argomentativa, con regole codificate, tra due gruppi di studenti che sostengono tesi opposte a partire da un titolo “topico” che può apparire provocatorio e si dà quale altro esempio la tesi del terrapiattismo.

Non si tratta di una metodologia “locale” ma da tempo praticata in molte scuole e sostenuta dall’Indire[2] che così la definisce:

Debate (Argomentare e dibattere)

Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica tradizionale (…)

Personalmente ho molte perplessità su questa metodologia didattica che tra l’altro c’entra poco con cooperative learning e peer education.

Cerco di spiegarmi. Il presupposto è che esista una tecnica di argomentazione neutra rispetto ai valori e alle tesi sostenute. Ma allora il tema scelto dovrebbe essere estraneo al contesto valoriale. Questo potrebbe valere in ambito scientifico dove le questioni aperte sono però al di fuori della portata di studenti di scuola secondaria, oppure su questioni liberamente opinabili a prescindere dai valori; ma in quest’ultimo caso si andrebbe a discutere su questioni del tutto banali.

Nel caso in esempio (25 aprile) o altri simili (es. pena di morte) come si scelgono poi le squadre? Tra l’altro il sito di Indire che presenta possibili modalità di Debate a più livelli di crescente complessità, su questo punto è invece molto vago. A caso (sorteggio ecc.) o si tiene conti delle opinioni dei partecipanti? Come? Costringendo magari a sostenere una tesi non condivisa e contraria alle proprie convinzioni e valori?

Il messaggio implicito è che le due tesi siano del tutto equivalenti, ma è evidente che non lo sono. E che comunque le tesi possibili siano dicotomicamente due (tesi “A” e antitesi “non A”) in una logica binaria mentre nella maggior parte dei casi reali prevale una logica fuzzy a più valori.

In sostanza mi pare una metodologia al passo con questi tempi dove sembra esser lecito sostenere qualunque assurdità al di là dell’evidenza e pertanto lasciando libero spazio alle fake news e alla possibile negazione dei valori fondanti di una società democratica (es. razzismo) e dove quello che conta è vincere (il cosiddetto “merito”).

Diverso è il caso del cooperative learning e della peer education che non sono metodologie neutre ma strategie con esplicite finalità valoriali: la cooperazione (e pertanto l’inclusione[3]) nel primo caso, la prevenzione nel secondo.

Questo significa che non è opportuno sviluppare abilità logico argomentative attraverso spazi appositi? Certamente no, anzi! Ad esempio nel 2002, ben prima che si parlasse di Debate, nell’indirizzo di Scienze Umane e Sociali abbiamo dato vita ad un Progetto Agorà volto alla acquisizione e sviluppo progressivo di competenze dialogiche (documentazione, ascolto attivo, comunicazione efficace, strutturazione logica ed argomentazione, osservazione/auto-osservazione e giudizio) attraverso uno spazio di discussione strutturata e monitorata su tematiche culturali, sociali e politiche. Le differenze principali rispetto al Debate: un argomento, scelto alternativamente da studenti e docenti e non tesi dicotomiche; non squadre contrapposte ma fasi di discussione che dal piccolo gruppo arrivano alla plenaria; espressione argomentata da parte dei partecipanti delle proprie posizioni e del loro modificarsi nel confronto; monitoraggio, automonitoraggio e valutazione dell’esperienza. Tra gli argomenti allora affrontati ricordo ad esempio: Possibilità di legalizzazione dell’eutanasia, Altre dipendenze (fumo, alcool, gioco, mode …), Trasmissione televisiva Il Grande Fratello…[4].

Professione docenti.

Non è un refuso. La professionalità docente si acquisisce e si esercita collettivamente e la qualità di una scuola non dipende dalla qualità dei singoli ma dalla capacità dei docenti di lavorare in sintonia all’interno di una programmazione e finalità comuni. Se questo non avviene le modalità didattiche e gli stili di insegnamento dei docenti che agiscono sugli stessi gruppi classe possono esser fra loro incongrui con risultati contraddittori e negativi indipendentemente dalla competenza culturale e didattica dei singoli. La comunicazione “fra colleghi” non è allora da intendersi fra attività e percorsi paralleli ma di forma circolare, quella appunto che caratterizza una équipe affiatata.

Non è questa l’immagine normalmente percepita al di fuori del contesto scolastico, dalle famiglie e nei media, per non parlare della filmografia dove si è imposto il topos dell’insegnante eroe che, spesso in contrasto con colleghi e dirigenza, trasforma una classe demotivata e disagiata, plasmandola a sua immagine. Tutti, immagino, hanno visto e si sono magari commossi di fronte alle vicende del professor Keating e dei suoi allievi ne L’attimo fuggente divenuto il prototipo di film analoghi[5] per trama e dinamiche, altrettanto fuorvianti su ruolo e professionalità docente. Vale allora la pena fare un confronto con un film apparentemente opposto come L’onda e scoprire che, sia pur con finalità diverse, anzi antitetiche, le modalità didattiche e le dinamiche innestate dall’azione “educativa” di Keating e Wenger siano sostanzialmente analoghe.

No, la comunicazione educativa non avviene fra un singolo (il docente) e un gruppo (la classe), ma a più livelli a partire dalla specifica scuola con le sue regole di comportamento (effettive più che formali), dalla stessa struttura fisica ed anche dal suo aspetto esteriore di ordine e cura (o viceversa di incuria), sino alle équipe (gli insegnanti di un Corso e i singoli Consigli di classe) e le classi degli studenti, anche loro con dinamiche e modalità relazionali complesse e non sempre esplicite.

Affinché si realizzino équipe ben integrate, in grado di agire in sintonia e realizzare progetti didattici congruenti – sia che questi siano da loro stesse concepiti, oppure recepiti da proposte esterne – queste abbisognano di tempo e pertanto di stabilità, cosa oggi non facilitata dalle recenti normative e dalla tendenza a frammentare l’orario con mini corsi di due ore settimanali; e non sempre i dirigenti scolastici sono consapevoli di questa esigenza.

Vi sono comunque pratiche di facile realizzazione che possono facilitare una professionalità condivisa. Quella più diffusa è certamente la compresenza con due o più insegnanti che intervengono su una classe o su classi riunite: tali attività non solo comportano arricchimento reciproco ma richiedono di mettere in sintonia reciproche modalità, contenuti e finalità.

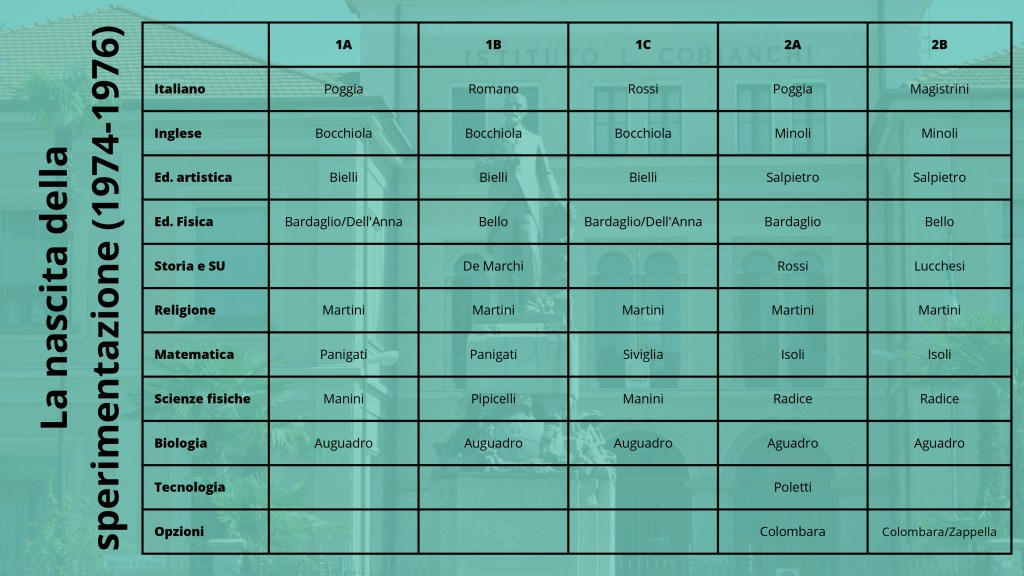

Un’altra pratica, sperimentata e promossa dall’IRRSAE Piemonte quando la coordinatrice storica della Sperimentazione del Cobianchi vi si era trasferita, è quella dell’amico critico: un collega interviene durante una o più lezioni in qualità di osservatore con un attento monitoraggio delle interazioni, verbali e non verbali, fra il docente e la classe. A tal fine possono essere utili apposite schede su cui riportare tali osservazioni come quelle realizzate al Cobianchi all’interno di un Progetto qualità (1998-2001) sulla Comunicazione verbale e la Comunicazione non verbale[6]. Successivamente i ruoli vengono scambiati e l’osservatore diventa osservato.

Le dimensioni del gruppo classe e la sua manutenzione[7]

Se la comunicazione ed interazione didattica avviene fra due gruppi, l’équipe dei docenti da un lato e il gruppo classe dall’altro non bisogna sottovalutare il fatto che ogni classe ha specifiche caratteristiche date non solo dalla sommatoria dei singoli, ma soprattutto dalle dinamiche che intercorrono fra gli studenti (e fra studenti e insegnanti), dinamiche che possono sia favorire l’apprendimento da parte del gruppo che contrastarlo, dinamiche non sempre facili da leggere. In più casi può essere utile sia l’intervento di un esperto/osservatore esterno che l’utilizzo di questionari o altri strumenti di ricerca che evidenzino le problematiche ed eventuali tensioni sotterranee e permettano l’individuazione e progettazione di percorsi idonei ad affrontarle[8].

Il gruppo classe è infatti vissuto come un luogo forte di coinvolgimento emotivo, sia in positivo (le amicizie, le fedeltà, le esperienze forti) che in negativo (rifiuto, sofferenza, solitudine). Inoltre fra il gruppo classe “formale” (l’elenco del registro) e quello informale (quello delle amicizie e degli affetti) può esserci una forte discrepanza; all’interno di quest’ultimo può costituirsi un gruppo classe “segreto” che accetta ed include ma, in altri casi, rifiuta ed ostracizza (compagni di classe e talvolta insegnanti) e che può muoversi secondo prospettive del tutto incongrue con le finalità educative. La vita della classe può diventare allora un vero e proprio inferno con conflitti più o meno latenti, incomprensioni reciproche fra insegnanti ed allievi, estenuanti contrattazioni, ecc. Il luogo meno adatto insomma ad una positiva crescita culturale, professionale, sociale e civile.

Il bullo che non c’è … ma è presente e assai diffuso il bullismo[9]

L’attenzione nel mondo occidentale al fenomeno del bullismo è relativamente recente per poi diventare, da categoria assente, a termine di largo utilizzo, spesso a sproposito. Le prime indagini a partire dagli anni ’70 sono quelle dello svedese Olweus che si concentrava sulla figura del “bullo” e sulle sue caratteristiche. Questa metodologia di ricerca, applicata nei decenni successivi in diversi paesi, Italia compresa, registrava il fenomeno soprattutto nella scuola elementare e media per poi decrescere e scomparire con l’avanzare dell’età.

Nello stesso periodo in Giappone si sono sviluppati gli studi sull’Ijime, una dinamica di gruppo che tende ad ostracizzare ed emarginare alcuni dei suoi membri. Dinamica spesso ignorata dagli adulti e talora anche, più o meno consapevolmente, da loro rinforzata. Le ricerche effettuate nella scuole secondarie, anche nel nostro territorio, hanno evidenziato come proprio questa sia da un lato una modalità ampiamente diffusa e dall’altro quella che produce maggiore sofferenza nelle vittime. Essere in grado di “leggerla” nella quotidianità significa conoscere e riconoscere le dinamiche che non si limitano a due soggetti (il bullo e la vittima) ma all’insieme delle relazioni nella classe, nella scuola e fuori dalla scuola (es. nei gruppi associativi e sportivi). Dinamiche che hanno a che vedere con la costruzione dell’identità del gruppo e il costituirsi al suo interno di una leadership.

Questa dimensione gruppale ed identitaria della dinamica da un lato include ed esclude (ostracizza), dall’altro costruisce e/o rinforza la leadership del gruppo stesso. La designazione della/e vittima/e cambia pertanto caratteristica da classe a classe, da scuola a scuola. Per fare un esempio in una classe può essere vittimizzato il “secchione” che va benissimo a scuola e in un’altra invece lo studente con difficoltà di apprendimento, quello/a che veste elegante e in altro caso quello/a che non indossa capi di abbigliamento firmati, ecc.

Se non si sa leggere la dinamica di quello specifico gruppo il risultato è che il bullismo (l’ostracismo) per adulti ed educatori sia invisibile oppure lo si avverta solo quando interviene qualche episodio eclatante. Magari proprio quando la vittima, a lungo sottoposta a persecuzioni, “esplode” e reagisce anche in modo violento con la conseguenza, non infrequente, di esser lei quella sanzionata. Oppure quando è troppo tardi perché ha messo in atto la sua strategia di fuga: cambio scuola, abbandono degli studi, ritiro sociale (Hikikomori) … o peggio, sino al suicidio[10]. Un aspetto da non ignorare è che le vittime normalmente si vergognano e non vogliono che le loro sofferenze diventino pubbliche: il dover ammettere di essere sottoposte a continui soprusi può esser fonte ulteriore di enorme sofferenza.

Da un po’ di anni si parla di cyberbullismo, il più delle volte come se fosse un fenomeno a sé stante,indipendente dal bullismo e addirittura come “un pericolo che viene dalla rete” (testuale da un articolo giornalistico). Il bullismo (l’ostracismo) ha residenza elettiva nella scuola e, secondariamente, in altri momenti aggregativi dei pari: ha radice nella relazione reale e semmai rinforzo attraverso il web che per le sue note caratteristiche velocizza le dinamiche e amplifica la platea.

[1] Sul dibattito scaturito dalla circolare si può ad esempio leggere l’articolo pubblicato sul quotidiano locale La Voce Apuanadel 24 aprile.

[2] Cfr. https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate

[3] L’opposto della “scuola del merito” non è ovviamente la “scuola del demerito”, ma appunto la scuola dell’inclusione che non è altro da una scuola autenticamente democratica. Le pagine di don Milani della Lettera a una Professoressa sono ancora, drammaticamente, attuali.

[4] Non è qui possibile dettagliare il progetto completo che è comunque possibile visionare ed eventualmente scaricare dall’archivio del mio blog: < qui >.

[5] Si possono ricordare la variante musicale di School of Rock (2003) e quelle al femminile: Mona Lisa Smile (2003), Freedom Writers (2007) e Una volta nella vita (2014).

[6] Consultabili e scaricabili dal mio blog Fractaliaspei: Scheda di Osservazione della comunicazione verbale e dell’interazione didattica < qui > e Scheda di Osservazione della comunicazione non verbale < qui >.

[7] Per un’analisi più articolata di questa tematica e l’esemplificazione di alcune pratiche didattiche volte a mettere al centro il gruppo classe e le sue dinamiche rimando ad un contributo collettivo pubblicato nel 2007 dai docenti dell’allora Indirizzo di Scienze Umane e sociali del Cobianchi nel volume Nuovi saperi per la scuola edito da Marsilio e scaricabile < qui >.

[8] Un percorso con queste caratteristiche è documentato sulle rivista delle Scuole sperimentali: Competitività, cooperazione, creatività e filosofie ellenistiche in Sensate Esperienze. Rivista trimestrale della scuola secondaria, ottobre 1994. In forma più completa l’esperienza è documentata sul mio blog.

[9] Anche su questa tematica rinvio a contributi sul mio blog: Il bullismo dalla fotografia al video e Bullismo (e Cyberbullismo). Letti con categorie dinamiche.

[10] La cronaca ci riporta periodicamente alcuni di questi episodi drammatici; ne ricordo due di larga risonanza, apparentemente opposti ma nelle dinamiche sottostanti molto simili: il suicidio dieci anni fa della quattordicenne Carolina Picchio e la recente strage attuata dal tredicenne Kosta in una scuola di Belgrado. Due sofferenze da parte di studenti scolasticamente irreprensibili, portate all’estremo dal gruppo dei pari e ignorate dal mondo adulto. Le parole fanno più male delle botte ha scritto Carolina; del tredicenne serbo le prime testimonianze dicono che era un nerd, considerato sfigato da compagni e compagne ed emarginato, in particolare nelle attività esterne alla scuola (parco giochi, gite ecc.).

La Mostra dei disegni di Gianni Maierna era stata inaugurata il 25 aprile 2022 e durante il periodo di allestimento ha avuto parecchi visitatori, molti dei quali chiedevano se fosse disponibile il catalogo. Abbiamo pensato di realizzarlo riproducendone integralmente i pannelli, sia pur con qualche leggera variazione per esigenze di impaginazione.

Il Catalogo è stato presentato il 20 aprile 2023 in occasione dell’iniziativa Due di noi dedicata ad Antonietta Chiovini e appunto a Gianni Maierna, iniziativa inserita nelle celebrazioni ufficiali del 25 Aprile. Due ulteriori presentazioni sono state effettuale alla Fabbrica di Carta (30 aprile) e a Cannobio il 20 maggio a conclusione della Assemblea annuale della Sezione Alto Verbano dell’ANPI. Non potendovi partecipare di persona ho preparato un breve testo scritto che di seguito riproduco.

Ho conosciuto Gianni nel 1969. Erano i mesi degli scioperi contro i carichi di lavoro degli operai della Rhodiatoce di Pallanza, culminati nella occupazione della fabbrica nel mese di marzo. Studenti universitari e militanti di sinistra ci eravamo installati in una saletta del cortile di Madonna di Campagna dove ci riunivamo con operai e studenti delle superiori, organizzavamo la mobilitazione a fianco delle lotte operaie con volantinaggi e preparavamo la partecipazione ai cortei con cartelli e manifestini che affiggevamo in città. Gianni non partecipava molto ai nostri incontri, ma era spesso davanti ai cancelli, affiggeva cartelloni con slogan e vignette e durante le manifestazioni i cartelli più efficaci erano di certo i suoi.

Sapevo che era stato partigiano e che gestiva un’autofficina (Skoda) e relativo distributore (Amoco). Osservavamo che conosceva molti operai e impiegati della Rhodia, ma solo anni dopo ho saputo dei suoi trascorsi in fabbrica quando, negli anni ’50, in seguito ad una delle sue vignette (che ritroviamo nel catalogo) di derisione della gerarchia di fabbrica è stato trasferito in un ufficio a Milano senza alcun incarico. Un isolamento forzato incompatibile per lo spirito di Gianni che a quel punto ha preferito licenziarsi. Rotto il rapporto con l’azienda, ma non con le maestranze e le loro lotte del ’69 e di quelle successive. E alla fine vittoriosa di quella occupazione sarà lui a organizzare una sorta di ringraziamento collettivo ai compagni di lotta caduti cinque lustri prima a Trarego: lotta partigiana e lotta contro l’autoritarismo padronale unite da un filo rosso che le accomuna.

Alla vittoria operaia seguirono le repressioni, alcuni furono incarcerati altri dovettero latitare. In loro solidarietà una tenda ai lati dell’incrocio tra Viale Azari e Corso Europa a un centinaio di metri dal Tribunale. Ricordo ancora visivamente quell’episodio: mi stavo avviando alla tenda per sapere se vi fossero novità e rimasi colpito da un nuovo cartello stradale che indicava verso il Tribunale. Se ricordo bene la scritta era questa: “Palazzaccio della Vergogna. mt. 2.000. Arte barbarica”. Ci ho messo un attimo a capire, perché la grafica riproduceva perfettamente la segnaletica ufficiale. Vi è stata poi un’indagine e il sindaco Pietro Mazzola inquisito, ma l’autore del “misfatto” non è stato trovato … anche se tutti sapevamo per stile e contenuto chi poteva essene l’autore.

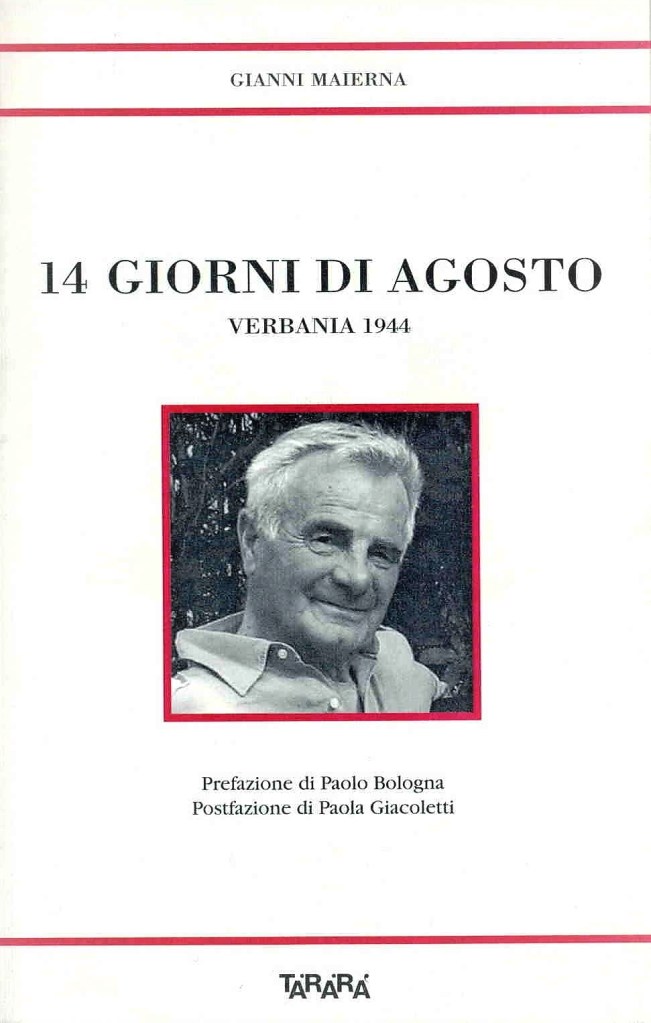

Non mi soffermo sulla sua particolare esperienza partigiana: quella del gappista in un piccolo centro urbano. Se il gappista nelle più grandi città ha trovato testimoni noti, di questa e dei suoi compagni di lotta ad Intra o in analoghe cittadine, non mi risulta siano rimaste altre tracce significative oltre a quella che ci ha lasciato in “14 giorni di agosto. Verbania 1944”. Un testo che non solo “in 14 giorni” ci illumina sull’intero periodo della lotta partigiana cittadina a Intra, ma da cui traluce lo sguardo ironico e scanzonato dell’allora diciannovenne in grado di muoversi e sgattaiolare fra i vicoli … una sorta di prosecuzione adulta di giochi di preadolescenti come ha raccontato in una suo incontro con un gruppo di studenti.

“Per noi il momento più giusto era all’imbrunire, quando incominciava a venire il buio … La città era nostra perché conoscevamo tutti i buchi, tutti i modi di passare, entrare in un portone uscire da un altro, avevamo dei passaggi anche sui tetti, per noi era un divertimento perché i fascisti che erano lì non erano del posto …”

Una scrittura lieve quella di Gianni che più di un Pesce o di un Secchia ricorda quella di Petter (Una banda senza nome; Ci chiamavan banditi) o del Calvino de Il sentiero dei nidi di ragno.

“14 giorni di Agosto”, un testo che invito a leggere ed eventualmente a rileggere.

L’impegno di Gianni per la Casa della Resistenza non ha avuto limiti, né temporali né settoriali: dalla manutenzione interna ed esterna, alla cura dei monumenti e il restauro delle relative scritte e nominativi, alla progettazione ed allestimento di mostre, agli interventi nelle situazioni di emergenza e naturalmente alle visite guidate con le scolaresche dove sapeva catturare l’attenzione con piccoli episodi da cui sapeva far emergere grandi insegnamenti, alla predisposizione di vere e proprie scenografie come la grande Carta geografica della nostra provincia in cui erano riportati, località per località, gli eccidi nazifascisti o quella allestita per il Giorno della memoria del 2004 riportata nell’ultima sezione del catalogo.

Informati dalla sua compagna, Gabriella, che nel suo archivio erano custodite numerose vignette, ci è sembrato che il modo migliore per rendergli omaggio fosse l’allestimento di una mostra che facesse conoscere questo aspetto della sua personalità – il vignettista di satira sociale e politica – ignoto ai più.

Dopo la scansione digitale, curata da Piero Beldì, si trattava di predisporre un percorso di lettura di quel cospicuo materiale: circa 200 vignette ordinate cronologicamente spazianti dal 1934 al 2010. Una semplice disposizione cronologica era impensabile, inoltre gli spazi disponibili rendevano necessaria una certa selezione scegliendo tra vignette fra loro molto simili o tralasciandone alcune riferite ad episodi (locali, nazionali o internazionali) non sempre facili da contestualizzare. Sono state allora accorpate per tematiche, mantenendo comunque il più possibile la scansione cronologia sia complessiva che all’interno della singola sezione.

Per la produzione dei testi di accompagnamento delle singole partizioni si è scelto, per evitare ripetitività e stile monocorde, di affidarci ad un lavoro collettivo; dieci autori con testi essenziali per introdurre le 23 sezioni oltre a due testi introduttivi alla mostra e uno finale con la sua biografia.

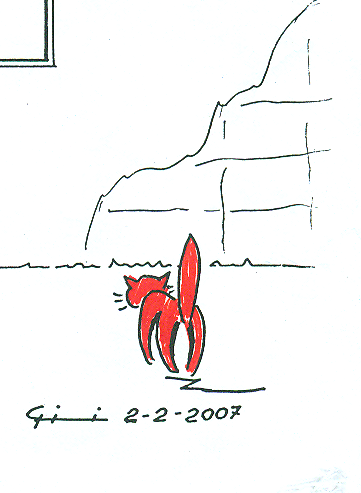

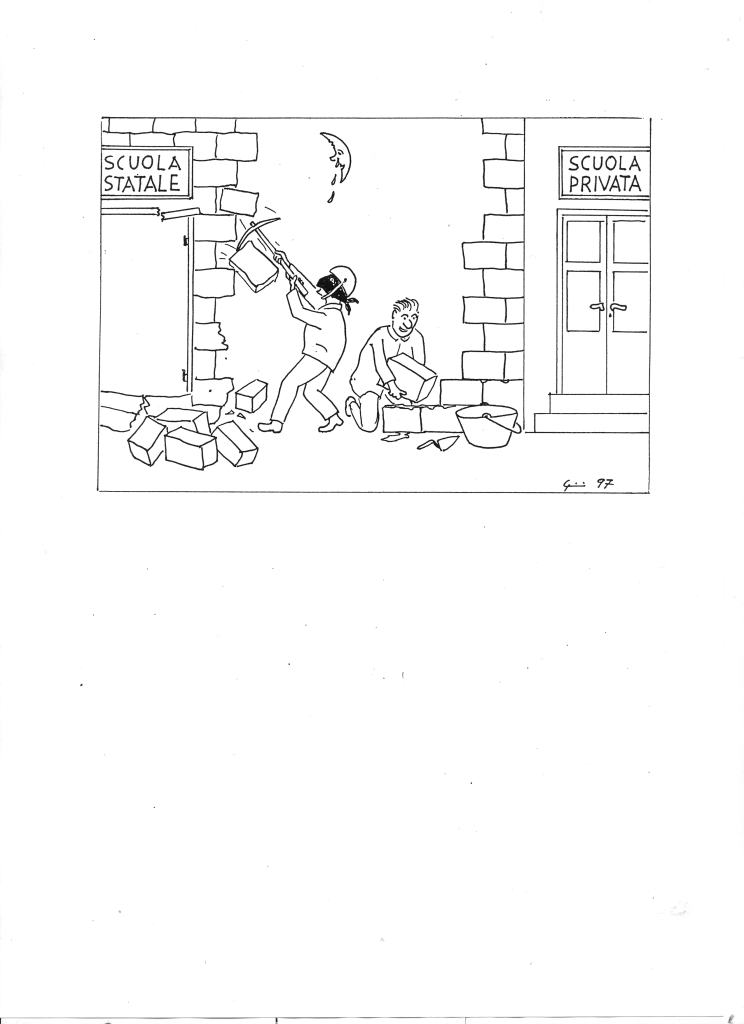

In alcune vignette Maierna fa parlare, di noi umani e dei nostri vizi e difetti, alcuni animali e ne assume lo sguardo critico e sfiduciato. Possiamo ricordare un celebre racconto di Lev Tolstòj in cui il cavallo Cholstomér (1864) parla in prima persona narrando la propria vita e con la sua visuale “estranea” mostra al lettore l’assurdità di gran parte del comportamento e delle convenzioni umane.

Anche quando a parlare non sono direttamente gli animali, questo sguardo ironico e questo effetto di straniamento, come lo ha definito il critico letterario Viktor Šklovskij, accompagna gran parte delle sue vignette laddove l’occhio si sofferma di volta in volta su grandi temi quali quelli della guerra, della pace, dell’inquinamento, della parità di genere, delle lotte operaie o su quelli più nostrani della politica nazionale e talora locale.

Si chiarisce allora la comparsa, in molte di queste opere grafiche, di una sorta di contrassegno identificativo che, assieme alla firma “Gianni” e alla data, compare nell’angolo inferiore destro del disegno: un gatto che, voltandoci le terga, osserva perplesso e talora si interroga sulla scena rappresentata. Un invito esplicito ad assumere anche noi lo sguardo laterale e straniato del felino.

Il Catalogo può esser richiesto alla Casa della Resistenza: Via Turati 9, Verbania Fondotoce, Tel. 0323 586802; mail: info@casadellaresistenza.it

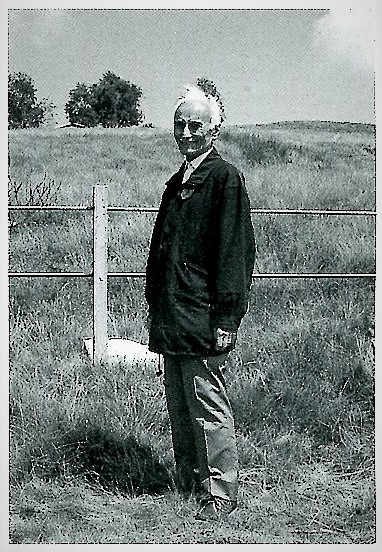

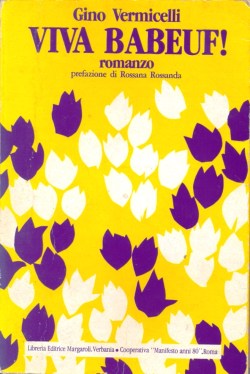

Faccio seguito al post precedente[i] ripubblicando su Fractaliaspei il secondo articolo su Vermicelli, uscito sulla rivista annuale Il Cobianchi del 2000.

Scritto dopo l’arrivo in libreria della sua autobiografia postuma, una lunga intervista che ci ha permesso di “ascoltare dal vivo” persona e personalità dell’autore di Viva Babeuf!.

[i] Cfr. Lo sguardo anteriore di Gino Vermicelli.

Gino Vermicelli: una vita lungo un secolo

Nel numero de “Il Cobianchi” di due anni fa ricordavamo, poco dopo la sua morte, la figura di Vermicelli partigiano e “maestro di vita”. La pubblicazione della sua intervista autobiografica (Babeuf, Togliatti e gli altri. Racconto di una vita[1]) consente non solo di rivivere nel suo insieme la sua ricca personalità (emigrante, partigiano, dirigente comunista, organizzatore della cooperazione, ambientalista, pacifista, scrittore, ecc. ecc., non dimenticando il contadino, l’apicoltore e l’albergatore), ma anche di rileggere, attraverso la sua narrazione, la storia del secolo che stiamo lasciando alle spalle.

Giovanissimo operaio migrato in Francia conosce, alloggiati presso sua madre, alcuni emigrati politici italiani che gli consigliano letture (Zola, Hugo, Gor’kij …) e stimolano la passione politica che lo avvicinerà alle organizzazioni di lingua italiana del PCF. Da quel momento la storia personale di Vermicelli si intreccia con quella di numerosi personaggi noti e meno noti dell’antifascismo e con le grandi vicende del Novecento: l’occupazione nazista della Francia, l’8 settembre, la Resistenza della nostra Provincia, il dopoguerra a Milano, Firenze, Roma e in Sicilia, la Mafia, i paesi dell’est Europeo e la guerra fredda, il ’68, la trasformazione del contesto internazionale sino alla scomparsa dell’URSS con le sue ripercussioni nazionali e locali.

Le due persone con cui Vermicelli ebbe più consonanza (Andrea Cascella, comandante partigiano, scultore e critico artistico; Marcello Cimino, coltissimo dirigente comunista siciliano di origini aristocratiche) erano certamente due grandi intellettuali; anche Vermicelli lo fu ma in un modo del tutto particolare: la sua fonte di ispirazione non era l’arte o la critica letteraria ma la vita quotidiana; la sua naturale saggezza trovava fondamento nella sua grande capacità di apprendere con l’esperienza, dai grandi come dai più piccoli episodi. Ed in questo sta il grande respiro storico della sua narrazione.

Ho conosciuto Vermicelli nel 1968: studenti universitari e delle superiori, operai, militanti più o meno “allineati” della sinistra ci ritrovavamo in una stanzetta vicino a S. Vittore: era il cosiddetto “Comitato Operai e Studenti”. L’incontro con Gino non fu facile: i linguaggi erano molto diversi. Lui parlava poco ed ascoltava molto. Allora aveva 46 anni eppure ci veniva spontaneo chiamarlo vecchio: era un “maledetto vecchio” come lui stesso si definisce in un articolo del 1986. Marcello Cimino nella sua autobiografia[2] parla di lui (nel ’48 quando Gino aveva 26 anni) come di un “vecchio partigiano”. Vermicelli già allora era vecchio non di età ma di esperienza.

Tra tutte le vicende che da quella fine del ’68 ho avuto modo di condividere con Gino due in particolare mi sono rimaste impresse: si tratta di due piccoli episodi “privati” che per me sono stati particolarmente illuminanti per capire la sua figura, il suo stile di uomo.

Val Pogallo: eravamo in tre o quattro a cercare funghi. Gino ci fa conoscere un sentiero poco battuto. Noto che a tutte le occasioni si ferma a bere. Gli chiedo come mai abbia tanta sete.

- Bisogna sempre assaggiare l’acqua. Se no rischi di perdere quella più buona. E poi non sai quando ne troverai ancora … e allora sì che puoi soffrir la sete.

- … io porto una borraccia.

- In montagna la borraccia non serve: prima o poi l’acqua si trova. E … vuoi mettere il gusto di assaggiarla!

Il rifiuto del superfluo, l’essenzialità non come rinuncia ma come scelta. In questo Vermicelli era veramente “antico”: penso che si debba risalire agli scritti degli stoici per ritrovare stili analoghi di vita.

Il secondo episodio, per molti versi analogo, risale al 1973: mi ero appena laureato e Gino ha voluto leggere la mia tesi. Il suo commento, fra il critico e il meravigliato, fu:

- Interessante, ma … perché mai tante note? Se uno è convinto di qualcosa lo dice, … non ha bisogno di citare di continuo autori più o meno famosi!

Anche qui la semplicità come scelta a cui si aggiunge una forma di orgoglio e fierezza personale fondata sulla ricchezza (e durezza) delle esperienze e sulla solidità delle proprie convinzioni. È dall’insieme di questi “caratteri” che nasceva, mi sembra, la grande autorevolezza di Gino. Non si poteva non ascoltarlo; anche quando non si era d’accordo non si poteva non prendere in seria considerazione le sue affermazioni.

La stessa essenzialità la ritroviamo nei suoi scritti. Vermicelli ha scritto molto: articoli, saggi, testimonianze, interventi, cronache sindacali, racconti. Non solo non ha mai “usato le note”: a parte il romanzo, sono tutti scritti brevi.

Ricordo un intervento sotto forma di lettera di Franco Fortini in cui si scusava per non aver avuto tempo a sufficienza per esser più breve. Esser brevi nello scrivere (ma anche nel parlare) richiede tempo, applicazione e fatica.

Ho l’impressione che però Vermicelli ignorasse questo tipo di fatica. L’essenzialità, la capacità di dire tutto ciò che c’è di fondamentale senza mai nulla di troppo o di superfluo era non solo nel suo stile di vita ma anche in quello di scrittore. Anche i suoi inediti sono di poche cartelle dattiloscritte e, oltre a caratteristici francesismi, contengono pochissime correzioni e limature.

Tra questi scritti inediti, non pubblicati nemmeno nell’autobiografia, ne abbiamo scelti tre che, nella loro diversità di tematica e stile, possono illuminare la sua ricca personalità: una testimonianza partigiana su un lancio alleato nel gennaio 1945 a Quarna, un intervento preparato per la manifestazione verbanese contro la Guerra nel Golfo (1991) e un racconto o, meglio, una delle sue favole ambientaliste (1986)[3].

Gianmaria Ottolini

Quarna – 19 gennaio 1945

Gli aeroplani arrivarono verso le dieci del mattino. Dai pressi delle baite dove mi trovavo, tra Brolo e Nonio, li vedemmo apparire e poi sparire dietro la montagna, mentre giravano nel cielo. Non riuscii a contarli, ma erano in diversi a muoversi a bassa quota. Comunque era un lancio, anzi il lancio, il primo diretto anche a noi della Redi, insieme a quelli della Beltrami e della Di Dio. Un grosso lancio abbondante, sembrava, a vedere la miriade di paracadute colorati scendere piano sui prati di Quarna Sotto.

La richiesta del comando unico era stata accolta. Un lancio per tutti, tutti insieme. Ora quel lancio bisognava raccoglierlo, poi dividerlo.

Lo spettacolo durò un quarto d’ora o forse più. Il cielo invaso da decine e ancora decine di paracadute che scendevano lentamente e il rombo degli aerei che giravano a bassa quota. Ma era uno spettacolo che era visto da migliaia di occhi che in quel momento guardavano il cielo. Il lancio fu visto da tutti i paesi del lago d’Orta e da Omegna, dove era presente un consistente presidio fascista. Quello era il primo “lancio” diurno che avveniva in zona, ma esperienze di altri luoghi raccontavano che ovunque fascisti e tedeschi avevano tentato di impadronirsi del bottino.

Con me, in quelle baite, vi era una cinquantina di partigiani armati, che potevano contare, oltre che sulle loro armi individuali, su due fucili mitragliatori e una mitragliatrice pesante. Partiamo subito con tutte le nostre armi.

Superato il laghetto di Nonio, sul sentiero verso ponte Bria, si vede la strada che da Omegna porta a Quarna snodarsi su tornanti lungo il costone della montagna.

Recentemente ho rifatto quel percorso. Della strada delle Quarne non se ne vede più nemmeno un metro. In cinquant’anni il bosco ha ricoperto tutto, nascondendo nel verde il nastro d’asfalto che zigzaga sul costone.

Il 19 gennaio del 1945 non era così. La strada coi suoi tornanti si vedeva tutta e su quella strada, a poche centinaia di metri da Quarna sotto, i nostri cinquanta paia d’occhi videro la colonna dei neri, con in testa un’autoblindo, che lentamente saliva.