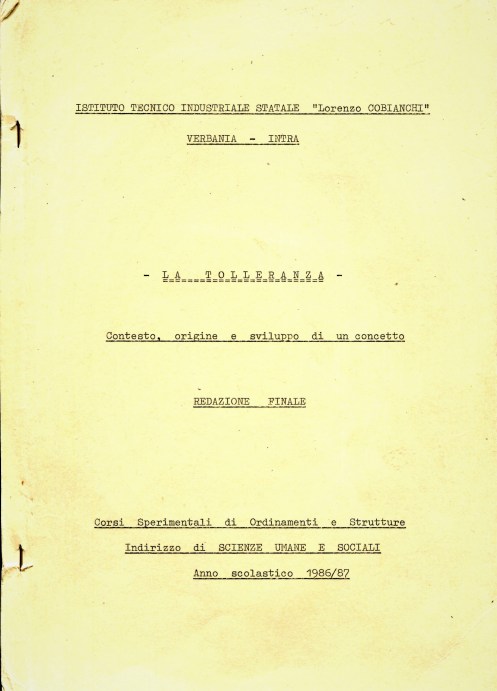

Proseguo con questo post nella pubblicazione di percorsi didattici realizzati nelle classi dell’Indirizzo sperimentale di Scienze Umane e Sociali dell’Istituto Lorenzo Cobianchi nelle quali ho insegnato dal 1979 al 2006.[i]

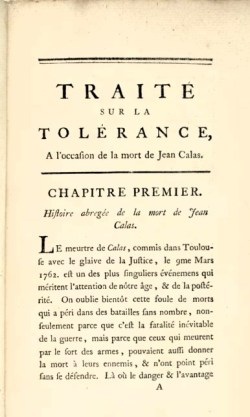

Il materiale di seguito riportato si riferisce ad un itinerario di approfondimento e ricerca sul tema della Tolleranza realizzato all’interno dei corsi di Filosofia e di Pedagogia iniziato nell’A.S. 1985/86 con la classe IV a partire dalla lettura critica del Trattato sulla Tolleranza di Voltaire.

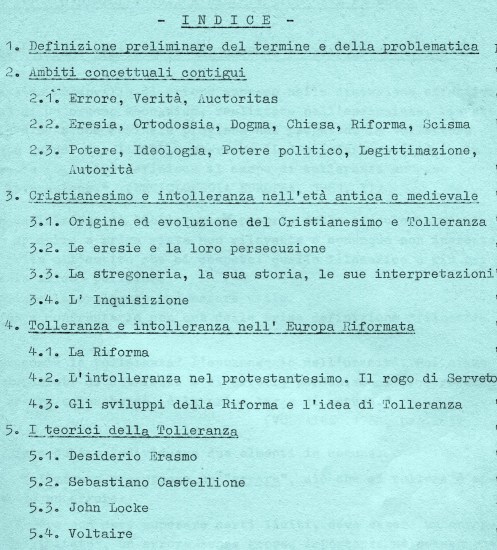

Nell’anno successivo, in quinta, si è proceduto a inquadrare concettualmente la problematica per poi proseguire con gruppi di lavoro degli studenti sul percorso storico che dall’età antica e dal cristianesimo delle origini ha caratterizzato il tema della tolleranza (e della intolleranza) sino all’Età dei Lumi e Voltaire.

Di seguito vengono riportate le prime sezioni, curate dall’insegnante, di inquadramento concettuale. Il percorso successivo, frutto dei lavori di gruppo, è consultabile in allegato nella sua veste originaria.[ii]

Vale anche qui quanto scritto come premessa ad altri lavori didattici pubblicati nel blog: questi materiali «vanno letti collocandoli non solo nel contesto didattico di quei corsi sperimentali ma anche in quello culturale e delle conoscenze dell’epoca». Rileggendoli oggi, in questi tempi bui che stiamo vivendo, mi paiono comunque di una certa attualità.

1. Significato di Tolleranza e delimitazione del problema

1.1. Definizione preliminare del termine e della problematica

“Massino intervallo di errore ammesso nella dimensione effettiva (quota) di un organo meccanico, realizzata nell’esecuzione, rispetto alla dimensione nominale prevista nel progetto. La tolleranza presenta quindi due limiti, superiore (Ls) e inferiore (Li), e la differenza (Ls – Li) definisce il campo di tolleranza ammesso nella lavorazione.” (ENCICLOPEDIA EUROPEA, 1981, XI)

Questa definizione di “tolleranza” propria della tecnologia meccanica può apparire a prima vista non rilevante e comunque non inerente se riferita all’ambito che ci compete: quello filosofico e più precisamente etico – politico. Ma iniziare lateralmente può essere utile.

Proviamo a confrontarla con una delle prime definizioni “filosofiche”:

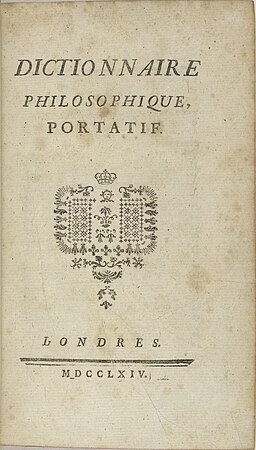

“Che cos’è la tolleranza? L’appannaggio dell’umanità. Noi siamo tutti impastati di debolezze e di errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze, è la prima legge di natura.” [iii] (VOLTAIRE 1764, pag. 293)

Possiamo subito individuare due elementi in comune:

+ la tolleranza presuppone un “errore”, ciò che si tollera è appunto un errore:

+ l’errore non deve superare certi limiti, deve essere un errore “de-limitato“, un errore senza grossa importanza né conseguenze rilevanti (“una sciocchezza” appunto come dice Voltaire).

Tollerare equivale allora a “sopportare” ed evidentemente, come esiste un limite di sopportazione, esiste un limite di tolleranza; si tollera il tollerabile (il “sopportabile”).

È sempre Voltaire che nel suo “Dizionario filosofico” tascabile ci indica un altro elemento fondamentale alla individuazione/delimitazione/definizione del problema:

“È chiaro che qualunque individuo perseguiti un uomo, suo fratello, perché non è della sua opinione è un mostro. Questo è fuori discussione. Ma il governo, i magistrati, i principi, come si comporteranno con quelli che hanno un culto diverso dal loro? Se si tratta di stranieri potenti, è certo che un principe farà alleanza con loro.

Il cristianissimo Francesco I si unirà coi mussulmani contro il cristianissimo Carlo V. Francesco I darà denaro ai luterani di Germania per sostenerli nella loro lotta contro l’imperatore; ma comincerà, secondo l’uso, col far bruciare i luterani in casa propria. Li paga in Sassonia per un gioco politico e a Parigi li brucia, sempre per un gioco politico.” (VOLTAIRE 1764, pp. 295-295)

Esiste cioè un nesso di fondo fra tolleranza e potere; è il potere che in primo luogo e fondamentalmente definisce l’errore e che successivamente talvolta “tollera”; è proprio in questo “tollerare” che esso esplica una propria prerogativa e una propria discrezionalità. La tolleranza è “concessa” ma non “dovuta”. L’errore rimane tale ma può, in modo più o meno arbitrario, a seconda di opportunità e valutazioni contingenti non sempre esplicitate, essere “sopportato” con un atto di benevolenza.

Individuiamo così un primo ambito di significato e di problematica che lega Tolleranza a Potere, ad Errore, a Limite e a Benevolenza.

Certo

in generale per TOLLERANZA intendiamo la capacità da parte sia dell’autorità che di comunità più o meno ampie (e al suo interno di ogni singolo individuo), di ammettere e “riconoscere” in campo religioso, etico, culturale, politico, etnico e sociale la convivenza di fedi, confessioni, costumi, culture, ideologie, etnie ecc. differenti o addirittura contrapposte.

Ma in una prima e più tradizionale accezione, tolleranza si riferisce in modo prevalente al rapporto fra il potere politico e/o religioso e il suddito-cittadino e implica da parte del potere (che è “auctoritas“) un giudizio di valore negativo sulle “credenze-opinioni” che si tollerano unitamente al non utilizzo della repressione nei loro confronti.

TOLLERANZA in questo primo caso equivale a NON REPRESSIONE della fede e/o opinione che si rifiuta e si dichiara erronea, ma di cui si “sopporta” (cioè si tollera) la presenza. È l’atto illuminato ed opportuno di un potere assoluto, ma benevolo.

Il discorso sulla tolleranza nascerà e si svilupperà in gran parte entro questi confini. Ma sono confini instabili e contraddittori. Non solo perché opportunità e limiti del tollerare sono mutevoli e arbitrari, ma soprattutto perché la TOLLERANZA- BENEVOLENZA si fonda proprio sul suo contrario: il diritto dell’autorità a reprimere, cioè il diritto all’intolleranza.

Il dibattito sulla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” evidenzierà tale contraddizione:

“Io non vengo a predicare la tolleranza perché la più illimitata libertà di religione è per me un diritto così sacrosanto, che la parola tolleranza, che vorrebbe esprimerlo, mi sembra sia, in qualche modo, tirannica essa stessa. Perché l’esistenza dell’autorità che ha il potere di tollerare attenta alla libertà di pensiero per il fatto stesso che tollera, e che dunque potrebbe non tollerare.” (MIRABEAU 1789)

Passiamo così dalla TOLLERANZA – BENEVOLENZA – SOPPORTAZIONE alla TOLLERANZA – DIRITTO che investe non il suddito-cittadino, ma il cittadino-sovrano. Non cambia evidentemente solo il soggetto che “tollera”, ma il rapporto stesso che da univoco (sovrano >> suddito) diventa reciproco (cittadino ßà cittadino)

Il significato di tolleranza in questo modo si modifica radicalmente e si dilata: non più “sopportare” ma “tollere” nel senso di “sollevare”, “prendere con sé”, cioè CON-VIVERE.

TOLLERANZA in questo secondo ambito di significato che si è aperto si collega a CONVIVENZA e si rapporta non ad “errore” ma a DIVERSITÀ, non a “benevolenza-potere” ma a DIRITTO – CITTADINO – SOVRANITÀ POPOLARE – PLURALISM0

Possiamo tentare allora di definire una seconda fondamentale e più contemporanea accezione:

TOLLERANZA è un rapporto paritario fra singoli cittadini o fra comunità (etniche, religiose ecc.) che comporta una vera e propria “capacità” di convivenza sociale, culturale e politica che superi le differenze (religiose, ideologiche ecc.) e perciò non solo una “non persecuzione” (una “sopportazione”), ma una vera e propria “accettazione” della reciproca diversità.

Questo rapporto paritario da un lato è sanzionato (dall’ ’89 in avanti) a livello giuridico (è un diritto-dovere: tutti i cittadini di uno Stato e di ogni Stato sono cittadini-sovrani), dall’altro trova il suo fondamento (filosofico ed etico oltreché giuridico) in una UGUAGLIANZA (di natura, di origini, di fini ecc.) che sottostà alle differenze.

Ma la

tolleranza/(faticosa) capacità di convivenza

differentemente dalla

tolleranza/(benevola) sopportazione

non è decretatile d’autorità, richiede quotidiano sforzo per essere riaffermata, anche perché sempre nuove “differenze” si producono o si evidenziano (non solo di religione ma di sesso, di ceto, di etnia, di cultura, di ideologia, di abilità e dis-abilità, ecc., ecc.); ed ogni volta “tolleranza” significa da un lato trovare le specifiche forme di convivenza, dall’altro comporta, sul piano teorico, ritrovare e riformulare il fondamento di eguaglianza nel suo rapporto con la “nuova differenza” che tale fondamento aveva messo e/o rimesso in discussione.

o o o

Questa ricerca si propone di ripercorrere sinteticamente alcune delle tappe (storiche e concettuali) di questo itinerario della tolleranza nella speranza di evidenziarne anche alcune delle prospettive.

ooo ______ ooo

2. Ambiti concettuali contigui

2.1. Errore, Verità, Auctoritas

Tollerare un errore, la tolleranza (e l’intolleranza) si rapporta, abbiamo detto, innanzitutto all’errore. Un concetto etico-politico e un concetto epistemologico; come è nata questa connessione?

L’errore riguarda infatti la conoscenza e la sua correttezza. Secondo Aristotele l’errore è proprio del giudizio; esso consiste nel considerare vera una proposizione-enunciato falsa, oppure nel considerarne falsa una vera.

Non ci interessa qui entrare nel merito del problema epistemologico, analizzare le origini, le tipologie oppure la relatività e le “funzioni” dell’errore (parte integrante, tappa intermedia – ma ogni tappa è intermedia – del processo conoscitivo e/o sua distorsione-rumore-disturbo).

Il problema qui è un altro: come mai l’errore abbia assunto valenza etica e politica, si sia connesso a male, colpa, peccato, ribellione ed abbia quindi richiesto non una correzione – precisazione – superamento, ma una correzione – repressione o, in alcuni casi, una sua ‘delimitazione’ entro confini prestabiliti e controllati (tolleranza). In sostanza perché vi sia stata confusione (o identificazione) fra errore teoretico – conoscitivo ed “errore” pratico-morale.

È necessario risalire a Socrate e alla sua identificazione fra virtù e scienza, comportamento etico e conoscenza, moralità e sapienza, bene e verità.

Nella concezione etica socratica il male è possibile solo come prodotto dell’ignoranza, l’errore “pratico” (etico) è in realtà un errore conoscitivo; nessuno conoscendo il bene può compiere il male; solo l’ignoranza, l’errore di conoscenza (di scienza, di calcolo) può far scegliere un bene minore o un male maggiore.

“Nulla v’è di più forte della scienza e, dovunque essa si trova, ha sempre in suo dominio il piacere, domina sempre tutto …

Anche voi avete riconosciuto che per difetto di scienza errano nella scelta dei piaceri e dei dolori, cioè dei beni e dei mali, quelli che errano, e non solo per difetto di scienza, ma di quella particolare scienza che, sopra, avete riconosciuto essere l’arte della misura. Ebbene anche voi sapete che un’azione errata per mancanza di scienza è dovuta ad ignoranza. …

Tutte le azioni che tendono ad assicurare una vita esente da dolore e piacevole non sono forse belle?

E l’opera bella non è forse buona e utile? …

E allora, seguitai, se il piacere è bene, nessuno sapendo o credendo che altre possibili azioni siano migliori di quelle che compie, fa le peggiori, mentre potrebbe compiere quelle migliori. E l’essere vinto da se stesso è ignoranza, il vincere se stesso sapienza. …

Nessuno volontariamente si volge a ciò che è o che ritiene male; che, sembra, è contrario all’umana natura ricercare ciò che si ritiene male invece del bene; e che quando si è costretti a scegliere tra due mali, nessuno preferirà il più grande potendo scegliere il minore.” (PLATONE, Protagora, 357c – 358d)

L’ errore etico – politico non esiste, esiste solo quello conoscitivo; etica e scienza vengono così a coincidere. Ma la priorità- identificazione del conoscitivo sull’etico (ignoranza à errore morale) si trasformerà nel suo contrario: dalla incolpevolezza del malvagio alla malvagità dell’ignorante (malvagità morale à ignoranza) . Chi non conosce la verità, chi si ferma all’errore, chi “rifiuta” la scienza è moralmente colpevole: è la volontà malvagia dell’uomo, la sua “cattiva volontà” (Agostino) che lo allontana dalla retta conoscenza. L’ignoranza, l’errore conoscitivo è colpevole, risiede in un cattivo uso della volontà, del libero arbitrio. Tematica presente non solo nel pensiero cristiano, ma nel cuore stesso del razionalismo moderno.

“Sebbene Dio non sia ingannatore, ci capita spesso di errare; per cercare l’origine e la causa dei nostri errori e per imparare a prevenirli si deve notare che essi non difendono tanto dall’intelletto quanto dalla volontà.” (DESCARTES 1644, I, XXXI)

“Ora se mi astengo dal giudicare qualcosa quando non la conosco con sufficiente chiarezza e distinzione, è evidente che uso molto bene il mio giudizio e che non sono affatto in errore; ma se mi decido a negarla o ad affermarla, allora faccio un uso sbagliato del libero arbitrio; e se affermo ciò che non è vero, è chiaro che mi inganno, ed anche se giudicassi secondo verità, ciò capiterebbe solo per caso ed io continuerei a sbagliare e ad usare male il mio libero arbitrio; il lume naturale, infatti, ci insegna che la conoscenza dell’intelletto deve sempre precedere la determinazione della volontà. E proprio nel cattivo uso del libero arbitrio si trova la privazione che costituisce la forma dell’errore.” (DESCARTES 1641, IV, p. 233).

Questa connessione errore conoscitivo – colpevolezza morale, se non è certo sufficiente a spiegare storicamente l’intolleranza (teologica ed ideologica) ne costituirà comunque una condizione (e giustificazione) non irrilevante. Errore e “peccato” hanno la stessa origine, la stessa causa. Chi erra, chi sbaglia lo fa volutamente, grazie ad un suo libero atto di volontà e ne è pertanto totalmente responsabile (colpevole). Ma la colpa, come è risaputo rende lecita, giustifica, la repressione e la pena.

. – . – . – . – . – . – . – . – . –

Ma come si definisce l’errore in quanto tale? E chi lo definisce? Non l’errore – procedura, l’errore metodologico che richiede precisazione – correzione – revisione – superamento, ma l’ERRORE – VOLONTÀ- COLPA.

Una concezione “morale” dell’errore ci rimanda ad una concezione “trascendente” di VERITÀ. Tentiamo di chiarire.

Il concetto di VERITÀ ci può apparire come dei più ovvi e consueti, dei più propri del senso comune: la verità consiste nel dire le cose come sono.

“SOCRATE. Orsù, allora, dimmi questo: c’è cosa che tu chiami dire vero e dire falso? ERMOGENE. Sì. SOCR. E non ci sarà allora discorso vero e discorso falso? ERM. Certo. SOCR. Dunque quello che dica gli enti come sono, sarà vero; quello come non sono, falso? ERM. Sì. (PLATONE, Cratilo, 385 b)”.

Eppure il concetto di verità ha anch’esso subito nel corso dei secoli profonde trasformazioni in diretta connessione con le concezioni della conoscenza e del sapere.

“Per noi la verità si definisce a due livelli: da una parte come conformità a determinati princìpi logici, dall’altra come conformità al reale; in questo senso è inseparabile dalle idee di dimostrazione, di verifica, di esperimento. Tra le nozioni elaborate dal senso comune, senza dubbio la verità è una di quelle che sembrano essere sempre esistite; non aver mai subito alcun cambiamento; che appaiono insomma relativamente semplici. Basti pensare, però, che l’esperimento, su cui si basa la nostra immagine del vero, è divenuto un’esigenza solo in una società dove esso era una tecnica tradizionale, in una società dove la chimica e la fisica hanno conquistato un ruolo di primaria importanza. (DETIENNE 19-57, p. V)”.

Tra le molteplici accezioni succedutesi e integratesi contestualmente allo sviluppo del pensiero e delle scienze (verità come corrispondenza al reale, come coerenza rispetto ai principi logici, rispetto alle procedure, rispetto agli obiettivi) che delimitano l’ambito contemporaneo del significato “verità”, ci interessa reperire e sottolineare la concezione di vero e verità corrispondente e coerente a quella di errore-volontà-colpa sopra precisata.

Le sue origini sono molto antiche, si collocano nella preistoria del pensiero, nel mito.

Si tratta della verità come LUCE, ILLUMINAZIONE, MANIFESTAZIONE, RIVELAZIONE, verità che si impone e non si dimostra, che si dichiara e non si discute, verità assertoria, connessa a certe “funzioni sociali”, ai “maestri di verità” (DETIENNE 1967, pp. 31-33): poeti, re, indovini, e a certi riti sociali connessi con la tradizione religiosa.

Verità atemporale ed immutabile, frutto di una rivelazione/illuminazione, di un rapporto privilegiato con la trascendenza, con il dio, verità evidente ed incontestabile.

La filosofia, al suo nascere, si collega direttamente con questa tradizione:

“Dal re di giustizia fino al filosofo più astratto, la “Verità” resta il privilegio di determinati tipi di uomo. Nella Grecia arcaica esistono funzioni privilegiate che hanno la “Verità” per attributo, come determinate specie naturali hanno per attributo la pinna o l’ala. Poeti ispirati, indovini, re di giustizia sono innanzi tutto “maestri di verità”. Fin dalla sua comparsa, il filosofo prende il posto di questi tipi di personaggi umani: come loro, sulla scia dei magi e degli individui dotati di capacità estatiche, il filosofo pretende di raggiungere e di rivelare una “verità” che è l’”omologo e l’antitesi” della “verità religiosa”. (DETIENNE 1967, p. 111)”.

Il pensiero filosofico seguirà però due strade antitetiche. La prima (il pensiero ionico e di lì la tradizione scientifica, la sofistica con gli sviluppi della logica e della retorica) procederà nella direzione di una laicizzazione e relativizzazione della “parola”, del “discorso” e pertanto della Verità che viene immessa nel “tempo” e nella dialettica sociale e politica della città.

“Gli dei non hanno certo svelato ogni cosa ai mortali fin dal principio, ma, ricercando, gli uomini trovano a poco a poco il meglio.” (SENOFANE, Frammenti, 18)

La seconda strada (le “sette filosofico – religiose e le filosofie aristocratiche in genere) metterà in atto procedimenti e modi di pensiero direttamente innestati sulla tradizione religiosa anteriore (DETIENNE 1937, pp. 94-110).

“Quando Parmenide vuol definire la natura della sua attività spirituale e circoscrivere l’oggetto della propria ricerca, ricorre al vocabolario religioso delle sette e delle confraternite. È il tema del viaggio sul carro: il carro, oggetto di prestigio sociale, veicolo aristocratico, porta via le anime per il viaggio escatologico. È il tema delle divinità “psicopompe” (guida dell’anima): lasciando le dimore della Notte, le Figlie del Sole gli aprono il cammino della Luce. Al galoppo dei suoi “facondi giumenti”, Parmenide si slancia in una sorta dell’aldilà: passa dalla Notte al Giorno, dalle Tenebre alla Luce. Dietro le pesanti porte custodite dalla Giustizia, ottiene la visione diretta della Dea, che gli accorda la rivelazione di Aletheia (Verità), come le Muse l’avevano accordata a Esiodo. Grazie a tutti questi tratti, Parmenide si presenta sotto la maschera dell’Eletto, dell’uomo di eccezione: è colui che sa. Aletheia è il suo privilegio. Egli, “maestro di verità”, si distingue da “coloro che non sanno nulla”, “gli uomini con due teste, sordi, ciechi”. Il cammino della “Verità” non può confondersi con la strada seguita dagli uomini “dall’occhio smarrito, dall’orecchio che ronza”. Solidale a un dono di veggenza analogo a quello degli indovini e dei poeti ispirati, l’Aletheia di Parmenide si dispiega inoltre al centro di una configurazione di potenze perfettamente simile a quella che domina il pensiero religioso più antico. (DETIENNE 1967, pp. 105- 106)”.

La VERITÀ – ILLUMINAZIONE nelle filosofie aristocratiche (Pitagora, Eraclito, Parmenide, Platone ecc.) non solo “proviene dall’ esterno”, è costituita prima e indipendentemente dal suo ‘rivelarsi’, dalla sua conoscenza, ma è nello stesso tempo strumento di SALVEZZA, di purificazione, di liberazione dell’anima dalle catene del corpo.

“La vera ragione per cui le anime si affannano tanto per scoprire dove sia la Pianura della Verità è che lì in quel prato si trova il pascolo congeniale alla parte migliore dell’anima e che di questo si nutre la natura dell’ala, onde l’anima può alzarsi. Ed ecco la legge di Adrastea. Qualunque anima, trovandosi al seguito di un dio, abbia contemplato qualche verità, fino al prossimo periplo rimane intocca da dolori, e se sarà in grado di far sempre lo stesso, rimarrà immune da mali. Ma quando l’anima, impotente a seguire questo volo, non scopra nulla della verità, quando, in conseguenza di qualche disgrazia, divenuta gravida di smemoratezza e di vizio, si appesantisca, e per colpa di questo peso perda le ali e precipiti a terra, allora la legge vuole che questa anima … si trapianti in un seme d’uomo. …

Ché ciascuna anima non ritorna al luogo stesso da cui era partita prima di diecimila anni – giacché non mette ali in un tempo minore – tranne l’anima di chi ha perseguito con convinzione la sapienza.” (PLATONE, Fedro, 24-8 b-24-Qc)

Il mito platonico esplicita con chiarezza la connessione/contrapposizione tra errore-ignoranza-smemoratezza-vizio-espiazione e la verità–sapienza–virtù–salvezza.

Al di fuori del mondo greco ritroveremo la verità – illuminazione (luce trascendente che si rivela dall’esterno) nel neo-platonismo, nella quasi totalità del pensiero cristiano (Agostino, Tommaso d’Aquino) e ancora in Cartesio per il quale le “verità eterne” ed evidenti quali gli assiomi del tipo “Dal nulla non deriva nulla”, “È impossibile che la medesima cosa sia e nel lo stesso tempo non sia”, “Chi pensa non può non esistere mentre pensa” (DESCARTES 1644, XLIX), sono garantite e rivelate direttamente da Dio.

Abbiamo, per concludere l’idealismo e in particolare Hegel dove Idea e Verità coincidono. Anche qui il processo di conoscenza (auto – conoscenza / autocoscienza) si identifica con un percorso di salvezza (Autocoscienza dello Spirito Assoluto) anche se la rivelazione/manifestazione della Verità viene a svelarsi come una autorivelazione. Dietro la forma razionale – filosofica dell’idealismo il contenuto è ancora contenuto religioso.

Nel complesso risulta abbastanza evidente come la verità-rivelazione, la VERITÀ CHE SI MANIFESTA non possa, per definizione, mettersi in discussione, confrontarsi ed eventualmente mediarsi con altre “verità”. Il suo manifestarsi tende anzi a demarcare nettamente il confine, la “frontiera” fra illuminati (iniziati, adepti, fedeli, seguaci, ecc.) e tutti gli altri. Non necessariamente è l’intolleranza (praticata e/o ricevuta), ma certo una delle sue premesse.

. – . – . – . – . – . – . – . – . –

Il “Maestro di Verità” è, abbiamo visto, detentore di un potere, di una autorità. Certo la filosofia, in quanto laicizzazione, in quanto forma nuova che supera e si rende autonoma dalla rappresentazione religiosa, si è preoccupata

“fin dal suo nascere … di rivendicare una validità autonoma che esiste e va difesa, senza darsi pensiero di sapere se qualcuno se ne faccia garante e chi sia questo qualcuno. Il filosofo è portatore di una verità che gli è pervenuta e che è legittimato a comunicare, prescindendo dal suo valore rappresentativo in quanto personalità storica. Una dottrina filosofica non è un procedimento giudiziario e pertanto non deve ricorrere a testimoni. (GIGON 1959. p. 113)”.

Ma questa spersonalizzazione della filosofia, della ragione, del “logos”, questa priorità della “Verità” sul suo testimone, non ebbe vita facile. I molteplici aneddoti tramandatici sulla vita dei pensatori presocratici, esemplificazioni “viventi” della loro incomparabile saggezza, sono chiaramente volti a conferire loro il massimo di autorità; questo sia in campo teoretico che, in misura maggiore, in quello etico. Con i loro detti e il loro comportamento gli antichi filosofi vengono proposti come modello, come paradigma di ragionamento e di comportamento.

Di qui alla AUCTORITAS in senso stretto il passo è breve: la “citazione”, il riferimento alla autorità viene con crescente frequenza a sostituire l’argomentazione. D’altronde se la Verità è ILLUMINAZIONE, quale altra possibilità di accesso potrebbe esservi per i non direttamente illuminati se non quella di inchinarsi di fronte all’ “originaria sapienza” del maestro, del “caposcuola”, dell’illuminato dal dio (dio magari esso stesso, o quasi), accogliendone la “parola” e trasmettendola?

“Presso i Pitagorici sembra che la prova decisiva della verità di una dottrina sia stata quella – come spesso si dice – dell’ipse dixit. Gli adepti dovevano attendere per anni, prima di essere ritenuti degni di vedere il Maestro in persona. Anche la scuola di Platone mostra, sotto questo riguardo, caratteristiche che a prima vista ci sorprendono: così ad esempio, la scuola – al più tardi subito dopo la morte di Platone – cominciò a festeggiare il genetliaco del suo fondatore e quello di Socrate. Il che non era affatto una pratica usuale, anche per la ragione che non esisteva al riguardo alcuna prescrizione ufficiale. Si fissò il genetliaco di Socrate il sei del mese attico di Targelione (maggio-giugno), giorno che, secondo la leggenda, doveva corrispondere a quello nel quale si celebrava a Delo la nascita della dea Artemide; il genetliaco di Platone si celebrava il giorno successivo, nel quale la medesima leggenda aveva stabilito la nascita di Apollo. È facile cogliere il duplice significato simbolico di queste date: esse ponevano in rilievo non solo la relazione fra Socrate e Platone ma anche quella dei due filosofi con la coppia delle divinità di Delo. … Ma ciò non è tutto. Alla morte di Platone, un certo numero di discepoli composero degli scritti commemorativi sul maestro, e particolarmente Pseusippo, nipote di Platone e suo successore nella direzione della scuola. Ora questi affermò, senza alcuna esitazione, che Platone non era figlio di un uomo, ma che sua madre l’aveva concepito a opera di Apollo. (GIGON 1959, pp. 117-118)”.

Riferimenti analoghi alla autorità dei capiscuola li ritroviamo, sia pur in forme più “laiche”, nelle filosofie ellenistiche e, in particolare, nell’epicureismo.

In Cicerone infine la forza dell’autorità non è più prerogativa di questo o quel caposcuola, di questa o quella corrente filosofica: essa si estende all’insieme degli ANTICHI (i classici della filosofia greca) in contrapposizione alla scarsa considerazione riservata invece ai MODERNI (GIGON 1959, p. 119).

Ma è nel mondo cristiano e medievale che l’AUCOTORITAS, il principio di autorità assunse tutto il suo peso fino a diventare, soprattutto nella filosofia scolastica, vera e propria “forma mentis”, struttura di fondo del modo di pensare dell’uomo, dell’intellettuale, del “fedele” medievale. L’autorità non richiede tanto il consenso-condivisione, ma il consenso-accettazione, richiede sottomissione, richiede fedeltà.

Nella sua forma originaria, quella della tradizione orale, l’auctoritas cristiana si basava su di un rapporto fede-fiducia-affidamento tale da permettere da parte dei più anziani (presbiteri, preti) la trasmissione; questo rapporto (autorità/ fiducia) costituiva così una catena atta a ricreare di continuo l’evento della fede “in quanto replica da parte dei singoli dell’esperienza originaria”, replica dell’evento, della parola-evento di Cristo (MARRAMAO 1985, p. 163). In questa sua prima forma essa è essenzialmente rituale più che dogmatica, più “gesto” collettivo di fede (fiducia) che enunciazione positiva di verità, parola e non ancora “scrittura”, voce e non libro.

Ma AUCTORITAS molto presto indicò altro:

AUTORITÀ che impone dall’esterno (ab exstrinseco), cioè indipendentemente dalle ragioni intrinseche, razionali, la sottomissione, l’accettazione, il consenso alle proprie esplicite ed incontestabili enunciazioni.

Agostino indicò con chiarezza le due Auctoritates cristiane: le Sacre Scritture e la Tradizione ecclesiastica.

Nel corso del medioevo il numero delle “autorità” si andò pero man mano dilatando: le decisioni dei Sinodi, i Padri della Chiesa, i filosofi antichi (Aristotele in primo luogo), quelli tardo-romani (Boezio), lo stuolo dei commentatori (Averroè, Alessandro di Afrodisia), poeti (Virgilio), ecc., ecc..

Auctor (autore) e Auctoritas vengono così assimilati, ogni disciplina ha il suo auctor o la sua gerarchia di auctores, cioè di auctoritates.

Il sapere è tutto “dato”, ordinato e gerarchizzato; su tutti la sacra Teologia sovrasta e vigila. Il sapere, la conoscenza è sottomissione e memoria. L’ignoranza e l’errore sono a questo punto (almeno in linea di principio) definiti con precisione: sul piano conoscitivo la non corrispondenza con l’auctor(itas), con la Verità definita, sul piano morale peccato di presunzione ed orgoglio, su quello politico colpa di ribellione (alla autorità nel suo significato direttamente politico).

Certo, il principio di auctoritas incontrerà difficoltà e contraddizioni: col proliferare delle “auctoritates” verranno a luce con crescente frequenza divergenze e conflitti fra auctor e auctor, fra verità e verità, e non mancherà nemmeno chi (p. es. Abelardo) oserà privilegiare, quando possibile, all’autorità la ragione.

Ma un modo di pensiero si è imposto e ha dominato, nei fatti e nelle controversie, ben oltre l’età medievale. Intolleranza sarà anche, con frequenza, intolleranza (teologica, filosofica, culturale ed ideologica) nei confronti del nuovo, intolleranza nei confronti dei “ribelli” alla tradizione, dei ribelli alla autorità.

Il pensiero moderno uscirà lentamente e a fatica dal principio di autorità e dal suo metodo argomentativo: il nodo da sciogliere era duplice:

– ciò che è proprio della fede e ciò che è proprio della ragione;

– l’autorità degli “antichi” e quella dei “moderni”.

Troviamo in Pascal una prima duplice definizione-soluzione della questione. Il campo della fede, della teologia non è oggetto della ragione: qui verità e autorità si accompagnano. La filosofia e le scienze sono invece sotto il dominio della ragione e dei fatti (le dimostrazioni e le esperienze). La “‘Querelle des Anciens et des Modernes” (che proseguirà per tutto il ‘600 e il ‘700 fino a confluire in quella fra “classicisti e romantici” (FORTINI 1968)) trova qui una delle sue più efficaci risposte: i veri antichi siamo noi.

“Non solo ogni uomo progredisce di giorno in giorno nelle scienze, ma tutti gli uomini insieme vi fanno un progresso continuo nella misura che l’universo invecchia, perché nella successione degli uomini succede la stessa cosa che nelle diverse età di un singolo. Di modo che tutta la serie degli uomini nel corso di tanti secoli deve essere considerata come un medesimo uomo che esista sempre e impari continuamente. Dal che si vede con quanta ingiustizia rispettiamo l’Antichità nei suoi filosofi: infatti, poiché la vecchiaia è l’età più lontana dall’infanzia, chi non vede che la Vecchiaia di questo uomo universale deve essere cercata non negli anni vicini alla sua nascita, ma in quelli che ne sono più lontani? Quelli che chiamiamo ‘antichi’ in verità erano nuovi a tutto, e formavano propriamente l’infanzia degli uomini; e siccome noi abbiamo aggiunto alle loro conoscenze la esperienza dei secoli che li hanno seguiti, è in noi che si può trovare quell’antichità che onoriamo negli altri.” (PASCAL 1651, p. 128)

2.2. Eresia, Ortodossia, Dogma, Chiesa, Riforma, Scisma.

Se trasferiamo, rimanendo sempre sul pano delle definizioni preliminari, gli ambiti concettuali precedenti dal settore filosofico a quello più propriamente religioso, ne ritroviamo, con una significativa corrispondenza gli equivalenti teologico – religiosi:

ERRORE (volontario e pertanto colpevole)

>> ERESIA (“scelta”, deviazione consapevole)

VERITÀ (rivelazione fondata su di una autorità)

>> ORTODOSSIA: retta opinione ed anche retta professione della fede

al cui centro si colloca il

>> DOGMA: “principio” di verità religiosa, indubbio e indiscutibile, rivelato e/o proclamato (tramite le scritture, un concilio, un sinodo, una “bolla”, ecc.) dall’autorità teologico-religiosa, Dio stesso, la Chiesa, il Pontefice.

La peculiarità, rispetto all’ambito culturale – filosofico, consiste soprattutto nel fatto che l’autorità (Auctoritas) non è qui solo autorevolezza ed autore, ma si incarna in un corpo istituzionalizzato, la Chiesa. Maestro, portatore di verità non è più un singolo (poeta, filosofo, ecc.) ma una istituzione che in questa “mediazione” tra Verità e Fedele esplica il suo compito fondamentale. Istituzione che accentua rapidamente il suo carattere separato dalla originaria “ecclesia”(assemblea) dei fedeli e che nella definizione e difesa della “retta professione” (ortodossia), parallela alla definizione, condanna e sconfitta della “cattiva professione” (eresia), individua un suo ruolo primario e a tal fine si organizza.

Precisare il contenuto “positivo”, dogmatico del messaggio religioso, e nel contempo difendere i fedeli dalla mala erba, dalla “zizzania” è infatti compito precipuamente istituzionale.

E questo in condizioni, per parecchi secoli, da un lato di “monopolio”, di unica religione ammessa, dall’altro di crescente assunzione, di fatto e in parte di diritto, di potere specificamente politico. La Chiesa è l’unica istituzione che permane e si impone attraverso i secoli, durante e oltre la divisione e il declino dell’Impero, le invasioni, il farsi e il disfarsi di nuove compagini statali fino (e oltre) il ricostituirsi del Nuovo Sacro Romano Impero Cristiano.

La Chiesa Autorità non solo “autorevole”, non solo Istituzione, ma Autorità anche in quanto detentrice di potere politico e fonte, pertanto, di diritto positivo.

Ed allora quello che sul piano filosofico aveva (prevalentemente) il carattere di una disputa qui può, con facilità, trasferirsi sul piano dell’esercizio del potere, sul piano della repressione.

Ma non aveva detto la parabola (MATTEO 13, 24-30) che la zizzania seminata dal maligno deve crescere assieme al frumento (i giusti) sino al raccolto (la fine del mondo, il Giudizio)? Solo allora i mietitori la estirperanno, legheranno in fasci e bruceranno.

“Il figlio dell’uomo manderà i suoi angeli che toglieranno dal suo regno tutti gli scandali e quelli che hanno commesso l’iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, ove sarà pianto e stridor di denti.” (MATTEO 13, 41-42)

Lo stesso Agostino, darà della parabola in tempi diversi due letture antitetiche; se la zizzania sono gli “eretici”, i nemici interni e subdoli che minano le fondamenta stesse della Chiesa, allora questa ha la forza, il diritto e il dovere di operare subito, di estirpare la mala erba.

“Il caso della parabola della semente è esemplare. Qualunque cosa volesse veramente dire Gesù di Nazareth, la storia del cristianesimo è riuscita a fare di questo breve testo la medaglia a due facce del rapporto col diverso. Ben pochi dubbi si possono avere sul fatto che si tratti di un testo chiave: grano e zizzania, buona semente ed erba velenosa fornivano un esemplare modello binario per distinguere e contrapporre il popolo eletto e gli altri, i diversi, i rifiutati. Ma il testo stesso toglieva agli eletti del regno di Dio la possibilità di «sradicare» gli altri, rinviandola al momento finale del raccolto, cioè alla «fine di questo mondo» (Matteo 13,40): allora, non gli uomini, ma gli «angeli» dovevano sradicare e «gettare nel grande forno di fuoco» (Matteo 13,42) la zizzania. Fino ad allora, il comando era chiaro: «sinite utraque crescere»; grano e zizzania dovevano restare insieme. Diventava così segno di identificazione del buon cristiano il fatto del tollerare: fu Sant’Agostino, e sia pure in un contesto duramente polemico, a ricordare agli avversari (i Donatisti) che il loro voler fuggire lontano dalla zizzania li identificava come falsi cristiani, quindi come la «sola zizania. Nam si frumentum essetis, permixta zizania toleraretis». L’azione del sopportare si connota dunque di tratti positivi: la chiesa è ancora, a questa data, la biblica Arca di Noè che deve offrire albergo ad animali puri e impuri, cosi come l’avevano vissuta i suoi membri nel tempo della persecuzione. Ma il tempo di Agostino non era più quello e la carica polemica del testo citato ci avverte che la disponibilità a sopportare in tanto veniva meno in quanto si erano create le condizioni perché si potesse imporre: per sradicare e bruciare occorreva la forza e la forza era ormai disponibile. Cambiò cosi l’interpretazione dei due termini della coppia, grano e zizzania

La norma per distinguere il seme buono dal cattivo era stata di tipo morale nella comunità cristiana minoritaria e perseguitata: ma, ai tempi di Sant’Agostino, era ormai prevalsa l’identificazione tra (buon) seme e (buona) dottrina e tra zizzania ed eresia. Toccò dunque, non casualmente, allo stesso Sant’Agostino offrire l’argomento buono per aggirare e rendere inattuale l’appello evangelico: cavillando sul passo della parabola dove il padrone del campo esprime il timore che, con la zizzania, si sradichi anche il buon seme, Sant’Agostino sostenne che, quando si è ben certi dell’identità del mal seme, si deve procedere con tutta la severità della disciplina senza attendere la venuta del «dominus». L’argomento fu fatto proprio da San Tommaso nella risposta alla «quaestio»: «Se si debbano tollerare gli eretici»; la morte dell’eretico, cosi come il mettere a fuoco la zizzania, non è contraria alla parola divina perché questa raccomanda solo di non mettere in pericolo il buon seme. Ecco dunque aperta la strada all’esercizio del potere di coercizione: gli appelli alla «patientia» come virtù cristiana che il testo evangelico aveva prodotto nella sua lunga storia (si pensi all’appassionata perorazione di un Crisostomo contro l’implacabile guerra – «πόλεμος άσπονδος» – a cui si sarebbe dato inizio condannando a morte gli eretici) trovavano un limite insuperabile nei mutati rapporti tra chiesa e potere e nell’assunzione dell’ortodossia dottrinale come segno di identità del «buon seme». Se l’atto del tollerante poteva configurarsi come una virtù coi peccatori, ai quali si dava modo di pentirsi – ma, anche in questo caso, c’erano sempre argomenti per legittimare la sanguinosa spada della giustizia temporale dello stato – non ci potevano essere dubbi sulla necessità di stroncare sul nascere il mal seme dell’eresia: «zizania, hoc est haereticorum dogmata», come aveva scritto S. Girolamo. (PROSPERI 1986, pp. 54-56)

Ma, con maggiore precisione, cos’è, l’eresia?

È necessario distinguere la definizione ufficiale, dottrinale della Chiesa romana, da quella dello storico. La prima (cfr. L. KOLAKOWSKI, 1981) presuppone l’esistenza preventiva (extratemporale) del Dogma (anche se non ancora dottrinalmente esplicitato). In questa accezione una eresia è tale solo per chi condivide – in pieno e nella sua atemporalità, astoricità, ed eternità – l’ortodossia.

Sul piano storico il rapporto si è però spesso invertito in quanto l’ortodossia si è più volte definita solo dopo e in relazione a quella che è stata definita eresia. Il confine stesso fra ciò che costituisce “eresia” e ciò che è “retta dottrina” è vago e impreciso ed è il più delle volte dipeso dalle circostanze particolari del momento.

Eresia allora per lo storico è un fatto non teologico-dottrinale, ma istituzionale: eresia è ciò (dottrina e “movimento”) che una determinata istituzione da un certo momento ha bollato come tale.

Su tutta questa tematica è utile confrontare il saggio di L. KOLAKOWSKI il quale, inoltre, sempre sul piano storico, distingue tre tipi di “eresie”:

- Le ERESIE POLITICHE, originate da uno Scisma dall’alto per considerazioni non tanto teologiche e dottrinali, ma prevalentemente politiche (p. es. Enrico VIII).

- Le ERESIE INTELLETTUALI, a carattere erudito (posizioni filosofico-teologiche) che in genere hanno séguito in gruppi ristretti di teologi ed intellettuali, ma che in casi particolari (p. es. Arianesimo, Monofisismo) hanno un seguito ben più ampio, senza però evidenti connessioni tra la base sociale ed il contenuto dottrinale che rimane puramente “teologico”.

- Le ERESIE POPOLARI dove il vasto seguito e la “popolarità” trova espressione anche all’interno delle formulazioni dottrinali che non sono solo puramente “teologiche” ma investono anche le questioni morali, organizzative ecc. (critica della corruzione del clero, richiamo alla povertà evangelica, revisione del ruolo di “mediazione” della Chiesa-istituzione, ecc.)

Il tema della RIFORMA, del rinnovamento della Chiesa e della vita religiosa, della critica alla decadenza della istituzione ecclesiastica e alla commistione con il potere temporale, del ritorno alle origini, al vero spirito del cristianesimo così come si è espresso nei primi secoli, ecc., ha origini alto-medievali, si espresse nell’epoca comunale (movimento della Pataria), penetrò, anche se in forme più “moderne”, il Cristianesimo umanistico (Contarini, Erasmo), venne richiamato, sia pur in funzione prevalentemente difensiva, nella Controriforma la quale, per la storiografia cattolica, non fu altro che il momento culminante della “Riforma Cattolica”, avviatasi ben prima della Riforma Luterana. Riforma Luterana che, se all’inizio si poneva compiti riformatori nei confronti dell’istituzione, ben presto divenne contemporaneamente Scisma (separazione) ed eresia. Scisma appunto perché nascita di nuove Chiese cristiane indipendenti, ma nel contempo eresia in quanto volontaria affermazione (e scelta) di dottrine ufficialmente dichiarate erronee.

Riforma e Scisma, nel loro significato originario, si rapportano alla Chiesa come Istituzione (rinnovamento l’una, separazione l’altra), l’eresia invece si connette alla dottrina. Ma l’eresia in quanto errore, scelta volontaria di una dottrina erronea, è anche evidentemente e immediatamente una separazione, uno scisma. E, almeno dal punto di vista, dell’ortodossia cattolica, ogni scisma è contemporaneamente una eresia in quanto negazione (di fatto e dottrinale) della “dottrina” per quanto concerne in primo luogo l’autorità del Pontefice.

Scismatico ed Eretico pertanto Lutero, sul piano della definizione dottrinale. Ben diversa è evidentemente la definizione che se ne può dare sul piano storico. La Riforma protestante infatti, su questo piano, è difficilmente assimilabile alle “eresie” e alla loro storia; si tratta infatti di una rottura, senza precedenti, dottrinale, istituzionale, politica; si tratta della fine di un’unica religione cristiana (sia pur attraversata da conflitti e contraddizioni) e della nascita storica di più confessioni cristiane. Le conseguenze saranno enormi; l’universalismo cristiano medioevale è definitivamente sepolto; il rapporto cristianesimo e istituzioni politiche si porrà in termini del tutto diversi e in modo differenziato (nei vari Stati nonché in rapporto alle diverse Chiese cristiane). Sul piano storico, in riferimento alla Riforma protestante, si parlerà di eresie solo rapportandosi alle correnti minori (anabattisti, sociniani ecc.), ma non alle grandi nuove istituzioni e confessioni cristiane (Luteranesimo, Calvinismo, Anglicanesimo).

2.3. Potere, Ideologia, potere politico, Legittimazione, Autorità.

All’Auctoritas del “maestro di verità” e dell’Auctor (sacro e profano) si aggiunge e sovrappone, abbiamo visto, un’altra autorità: quella del potere e, in particolare, del potere politico. Ma cosa si intende per potere?

Intendiamo naturalmente riferirci al potere (di determinati uomini e istituzioni) rispetto altri uomini (potere sociale) e non il potere rispetto ad oggetti, alla natura, ad animali o altro (p. es. il potere della scienza e della tecnica).

Bertrand Russell nel suo noto testo dedicato al potere, lo considera come il “movente principale della dinamica sociale” e pertanto come “oggetto” privilegiato della “scienza sociale”.

“Le leggi della dinamica sociale sono enunciabili soltanto in termini di potere nelle sue varie forme. Allo scopo di scoprire quelle leggi è prima necessario classificare le forme del potere, ed esaminare alcuni esempi storici che ci dicano come individui e organizzazioni abbiano acquistato il controllo dei destini umani.” (B. RUSSELL 1938, p. 15)

Il potere allora è detenuto da “individui e organizzazioni” e assume varie forme:

“il concetto fondamentale della scienza sociale è il potere, allo stesso modo che nella scienza fisica il concetto fondamentale è quello di energia. Anche il potere, come l’energia, ha molte forme, come ad esempio la ricchezza, le armi, l’autorità civile, la influenza sull’opinione pubblica, (ivi, p. 13)”

Il potere, questa “molla” del divenire sociale, viene, sempre da Russell, definito come “capacità di realizzare i desideri“; chi detiene potere può, in misura maggiore degli altri, realizzare, portare ad esito, i propri progetti producendo i risultati voluti, desiderati. Il potere sarebbe allora questa capacità, questa possibilità, sia essa legata a doti personali (forza, abilità, intelligenza, ecc.), oppure a strumenti posseduti (la ricchezza, le armi, ecc.), di ottenere, con più efficacia degli altri, i risultati voluti.

Questa definizione del potere (“capacità di realizzare i desideri”) ha però, secondo il commento di molti (cfr. N. BOBBIO 1985, pp. 66-68), il difetto di mettere in ombra l’aspetto sociale del potere, il fatto che esso comporta sempre una relazione fra chi il potere detiene e chi al potere è soggetto (sottomesso). Possiamo allora dire che

Il POTERE, come fatto sociale, consiste in generale nella possibilità da parte di alcuni uomini, o gruppi sociali, o istituzioni, di determinare (o comunque di influenzare) la condotta di altri uomini ottenendo da parte di costoro comportamenti che, in assenza dell’intervento (o dell’influsso) del potere, non si sarebbero prodotti.

Il potere comporta pertanto una forma più o meno esplicita di sottomissione, di soggezione e si connette per contrasto, per relazione inversa, a LIBERTÀ:

“In quanto relazione fra due soggetti il potere così definito è strettamente connesso al concetto di libertà, sì che i due concetti possono essere definiti uno mediante la negazione dell’altro in questo modo: ‘Il potere di A implica la non-libertà di B; la libertà di A implica il non-potere di B’.” (N. BOBBIO 1985, p. 68).

Allo stesso modo il potere è connesso a UGUAGLIANZA (e DISEGUAGLIANZA); anche a livello intuitivo è infatti evidente come questa possibilità di modificare la condotta altrui è tanto più grande e tanto più effettivamente esercitata quanto maggiori sono i livelli di diseguaglianza che caratterizzano una società. Il potere è l’altra faccia (effetto e contemporaneamente causa) della diseguaglianza.

In genere si distinguono tre forme fondamentali di potere: economico, ideologico, coercitivo.

POTERE ECONOMICO: consiste nel possesso, più o meno esclusivo o comunque sovrabbondante, di determinati beni necessari all’attività economica (produzione, circolazione, consumo) di una collettività (la terra, gli edifici, i macchinari, la moneta, ecc.) in modo tale che chi si trova in condizione di penuria è costretto, per accedere a quei beni, a comportarsi in un certo modo (perlopiù ad esercitare una certa forma di lavoro dipendente).

“Il potere economico è quello che si vale del possesso di certi beni, necessari o percepiti come tali, in una situazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a tenere una certa condotta, consistente principalmente nell’esecuzione di un lavoro utile. Nel possesso dei mezzi di produzione risiede un’enorme fonte di potere da parte di coloro che li possiedono nei riguardi dei non possidenti, proprio nel senso specifico di capacità di determinare i comportamenti altrui. In qualsiasi società dove vi siano proprietari e non proprietari, il potere del proprietario deriva dalla possibilità che la disposizione esclusiva di un bene gli dà di ottenere che il non proprietario (o proprietario soltanto della sua forza lavoro) lavori per lui e alle condizioni da lui poste.” (N. BOBBIO 1985, pp. 72-73)

POTERE IDEOLOGICO: esso consiste nella capacità che alcune persone o gruppi sociali hanno di influenzare altri tramite le idee; è una forma di potere di estrema importanza, anche se poco appariscente, essendo introiettata dalla collettività che fa proprie quelle idee e quei valori, cioè quella determinata ideologia. La detenzione da parte di alcuni ceti del potere ideologico (sacerdoti, “sapienti”, filosofi, scienziati, intellettuali in genere) si basa anch’essa su una diseguaglianza: la distribuzione ineguale (in alcuni casi il monopolio esclusivo) delle conoscenze. Il potere ideologico assume un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’assetto di una società e nella sua stessa riproduzione tramite il meccanismo della socializzazione (interiorizzazione della cultura – norme e valori – e dei ruoli di una società data).

“Il potere ideologico è quello che si vale del possesso di certe forme di sapere, dottrine, conoscenze, anche soltanto d’informazioni, oppure di codici di condotta, per esercitare un’influenza sul comportamento altrui e indurre i membri del gruppo a compiere o non compiere un’azione. Da questo tipo di condizionamento deriva l’importanza sociale di coloro che sanno, siano i sacerdoti nelle società tradizionali, siano i letterati, gli scienziati, i tecnici, i cosiddetti “intellettuali”, nelle società secolarizzate, perché attraverso le conoscenze che essi diffondono o i valori che predicano e inculcano si compie il processo di socializzazione di cui ogni gruppo sociale ha bisogno per poter stare insieme.” (N. BOBBIO 1985, p. 73)

Per capire l’importanza e l’estensione del potere ideologico (che Russell scompone a sua volta in quattro forme: il potere sacerdotale o teologico di tendenza tradizionalista, il potere che scaturisce da una nuova fede o potere rivoluzionario, il potere sulle convinzioni che promana dalla propaganda, il potere che scaturisce dal fanatismo di una dottrina professata in modo esclusivo dai membri di una comunità) è utile accennare alla nozione di:

IDEOLOGIA. Il termine è stato coniato da Destutt de Tracy (1754-1836) (idea + logia = ordine, scienza delle idee) per indicare la disciplina che doveva studiare le idee e la loro origine a partire dalla sensazione, abbandonando le precedenti concezioni innatiste a impronta religiosa- metafisica. L’uso di questa accezione è andato però progressivamente declinando ed il termine (che rimane comunque al centro del dibattito filosofico contemporaneo) ha assunto significati differenti abbastanza lontani da quello originario.

Nell’uso contemporaneo

con IDEOLOGIA normalmente si intende un insieme di conoscenze, opinioni, atteggiamenti e valori:

- che riguardano nel complesso l’uomo e la sua collocazione nel mondo e nella società;

- che tendono a fondersi in un insieme coerente ed organico (in tedesco “Weltanschauung” = concezione del mondo);

- che sono fatti propri da una collettività, una classe sociale, un gruppo, un ceto, una professione, un partito, ecc., di cui esprimono, più o meno esplicitamente, aspirazioni e interessi;

- che, diversamente dalle conoscenze scientifiche, non sono sottoponibili ad una verifica (o ad una falsificazione) di tipo razionale e/o empirico-sperimentale;

- che, viceversa, sono valutabili in termini di efficacia in relazione alle finalità che esprimono e ai comportamenti che promuovono.

Molteplici sono naturalmente le interpretazioni e le accentuazioni possibili. Senza entrare nel merito dell’ampio e vivo dibattito a tutt’oggi aperto, ci limitiamo ad individuare due poli fondamentali intorno a cui le varie interpretazioni e concezioni di ideologia si collocano.

Alcune infatti sottolineano soprattutto la negatività della ideologia in quanto pensiero distorto, mistificazione o illusione collettiva che gruppi sociali – perlopiù quelli dominanti – creano, consapevolmente o inconsapevolmente, su se stessi e sul proprio ruolo in rapporto all’intera società. Ideologia e ideologico vengono così ad assumere una accezione e una valenza negative e si contrappongono a “Scienza” e “Scientifico”. L’unico rapporto corretto (non mistificato e non mistificante) nei loro confronti è allora quello della “critica della ideologia”.

Altre sottolineano invece la necessità, l’onnipresenza della (delle) ideologia (e): l’ideologia, in quanto forma di rappresentazione collettiva, sarebbe “eterna”, anche se i suoi contenuti (le sue forme specifiche) variano di continuo essendo socialmente e storicamente condizionati. (Una) Ideologia, in questo caso, si contrappone non a Scienza, ma ad (un’altra) Ideologia (ideologia borghese/ideologia proletaria; ideologia liberale/ideologia cattolica, ecc. Liberarsi dalla/e ideologia/e non è quindi possibile; si può solo (ed è ciò che a larga scala avviene nei momenti pre-rivoluzionari e rivoluzionari) uscire da una ideologia per entrare in un’altra.

Ritornando al tema del “potere”, la sua terza forma fondamentale è data dal:

POTERE COERCITIVO: è il potere, per così dire allo stato puro, che si basa sulla forza e sulla costrizione violenta (o sulla sua minaccia) da parte di coloro che detengono il monopolio delle armi e del loro uso. È da molti considerata la forma di potere originaria, la più antica o, perlomeno, la più primitiva. Potere che si impone direttamente con la forza, le armi, gli eserciti, senza mediazione né giustificazione; Russell parla efficacemente di “potere bruto” in quanto

“potere che fa a meno del consenso dei sudditi. È il tipo di potere esercitato dal macellaio sulle bestie che uccide, da un esercito invasore sulla nazione vinta, dalla polizia sui cospiratori … Il potere è bruto quando chi lo subisce lo rispetta unicamente perché è il potere, e per nessun’altra ragione. … Quasi tutti gli esempi più abominevoli della storia sono collegati al potere bruto, e non soltanto quelli relativi alle guerre, ma anche quelli di altri campi meno spettacolari ma altrettanto terribili. La schiavitù e la tratta degli schiavi, lo sfruttamento del Congo, gli orrori dei primi tempi dell’industrialismo, la crudeltà verso i bambini, la tortura legale, le leggi criminali, le prigioni, le fabbriche, le persecuzioni religiose, gli orrori contro gli Ebrei, le spietate frivolezze dei despoti, l’incredibile iniquità nel trattamento degli oppositori politici nella Germania nazista e nella Russia di oggi, sono tutti esempi dell’impiego del potere bruto contro vittime indifese.” (B. RUSSELL 1938, pp. 62- 77, brani sparsi)

Rispetto a queste tre forme fondamentali di potere, come si colloca il POTERE POLITICO?

Esso, in primo luogo, si connette con il potere coercitivo e non sono mancate, da Trasimaco in avanti, tendenze a fondarlo unicamente sulla forza: lo Stato, le sue forme e le sue leggi non sono altro che l’espressione al livello più alto del diritto del più forte; l’utile dei governanti, di chi detiene il potere politico, è l’unico vero criterio di governo e di giustizia:

“TRASIMACO. – … Io sostengo che la giustizia non è altro che l’utile del più forte. …

Non sai, riprese, che alcuni stati sono governati a tirannide, altri a democrazia, altri ancora ad aristocrazia?

SOCRATE – Come vuoi che non lo sappia?

- Bene, in ciascuno stato è il governo che detiene la forza, no?

- Senza dubbio.

- Ma ciascun governo legifera per il proprio utile, la democrazia con leggi democratiche, la tirannide con leggi tiranniche, e gli altri governi allo stesso modo. E una volta che hanno fatto le leggi, eccoli proclamare che il giusto per i sudditi si identifica con ciò che è invece il loro proprio utile; e chi se ne allontana, lo puniscono come trasgressore sia della legge sia della giustizia. In ciò dunque consiste, mio ottimo amico, quello che, identico in tutti quanti gli stati, definisco giusto: l’utile del potere costituito. Ma, se non erro, questo potere detiene la forza: così ne viene, per chi sappia bene ragionare, che in ogni caso il giusto è sempre l’identica cosa, l’utile del più forte.” (PLATONE, La Repubblica, I, 338 c – 339 a)

Pur essendo evidente la connessione e la derivazione del potere politico da quello coercitivo, non ne vanno messe in ombra le specificità che riguardano la sua estensione (l’esercitarsi su di una intera collettività e su di un intero territorio), la sua esclusività (il non consentire ad altri che allo stato, cioè al potere politico stesso, l’uso della forza, delle armi e della guerra), l’eterogeneità degli ambiti di applicazione (che vanno dai rapporti economici a quelli delle relazioni sociali, culturali, ecc. fra singoli cittadini e gruppi più o meno organizzati di cittadini), le modalità di funzionamento e di organizzazione (uno o più apparati che operano all’interno di controlli gerarchizzati), le regole di applicazione (perlopiù stabilite secondo normative prefissate: le leggi).

Il potere politico può essere considerato sia una trasformazione e una monopolizzazione del potere coercitivo, che una sintesi delle tre forme originarie di potere in quanto nessun potere politico è veramente tale se non detiene più o meno direttamente anche un certo controllo sul potere economico e su quello ideologico. Il potere politico, in una società politicamente organizzata cioè articolata in comunità politica (polis o nazione), in un insieme di istituzioni (lo Stato) e in un governo, è rappresentato da quest’ultimo in quanto esercizio del potere supremo (sovrano) che non ha altro potere al di sopra di sé.

La differenza fra potere politico e potere coercitivo non si pone però solo in termini di complessità o estensione; uno Stato fondato unicamente sulla forza non solo è fragile perché privo di consenso, ma soprattutto non è legittimo, manca di fondamento. È la giustizia e il vantaggio reciproco dei cittadini che fondano lo Stato, risponde il Socrate platonico a Trasimaco (“Secondo me uno stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni.” PLATONE, La Repubblica, II, 369 b). Senza giustizia che senso ha parlare di Stato? come distinguere il pirata dall’imperatore? è il tema di un celebre passo di Agostino:

“Che cosa sarebbero mai i Regni senza la giustizia se non delle bande di masnadieri? E non sono forse le bande di ladroni dei piccoli regni?

Anche loro infatti sono formate da schiere di uomini, sono rette da un capo, sono legate con un patto di comunanza e, secondo gli accordi, viene tra loro divisa la preda. Se questo male, con lo aggiungersi di altri scellerati ladroni, si accresce talmente da permettere loro di occupare intere regioni e tenerle come loro sedi usuali, di impossessarsi delle città e di sottomettere le popolazioni, allora più evidentemente questa sciagura prende il nome di Regno che le si applica non perché sia cessata la malvagia rapacità, ma perché si è accresciuta l’impunità.

In modo appropriato e preciso un pirata, fatto prigioniero, rispose con audacia e franchezza ad Alessandro Magno che gli aveva chiesto per quale motivo infestasse il mare.

– Per lo stesso identico motivo per cui tu infesti la terra; ma poiché io a tale scopo dispongo soltanto di un piccolo naviglio sono chiamato pirata, mentre tu, siccome lo fai con una grande flotta, sei onorato come imperatore.” (AGOSTINO, La città di Dio, IV, 4)

È il tema della LEGITTIMAZIONE: che cosa rende legittimo il potere politico, ovverosia lecito, giusto? Quale ne è il fondamento etico e giuridico?

Il problema si pone da entrambi i versanti: governati e governanti. Devo considerare legittimo il potere che mi governa e perché? oppure illegittimo, frutto di una usurpazione, nemico da cui mi devo difendere e, non appena possibile, liberare?

Come giustifico il mio potere? come posso ottenere che sia universalmente riconosciuto ed accettato?

Mosca parla di “formule politiche” che fondano il potere su dottrine generalmente condivise e ne indica due: “quella che fa derivare il potere dall’autorità di Dio e quella che lo fa derivare dall’autorità del popolo”. (BOBBIO 1985, p. 79)

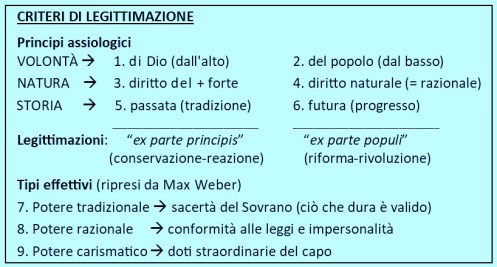

Secondo Bobbio i principi di legittimità sono in numero ben maggiore ed è bene distinguere innanzitutto tra i principi assiologici (di valore, etico-politici) ed i tipi effettivi di legittimazione di un potere che si distingua dalla “mera forza” (i fondamenti reali, non quelli presunti, dichiarati o desiderati). In questo modo vengono individuati nove diversi criteri di legittimità; schematizziamo l’analisi di Bobbio:

Naturalmente fra i principi assiologici (ciò che dovrebbe essere) e i tipi effettivi vi può benissimo essere rapporto (cfr. 5 e 7; 4 e 8; e, almeno in alcuni casi, 3 e 9).

Nelle società contemporanee, sempre più complesse dal punto di vista dell’organizzazione statale e del sistema positivo del diritto (le leggi effettive), la legittimazione, almeno secondo alcuni teorici (N. LUHMANN in particolare), non è più riferita alla origine, al fondamento del potere, ma al suo effettivo svolgimento. Legittimo è il potere che segue con scrupolo le regole che il sistema politico stesso si è dato. Integriamo così lo schema:

10 Legittimazione attraverso procedura

A questo punto, dopo esserci riferiti al tema della legittimazione, è possibile precisare cosa si intenda per AUTORITÀ POLITICA. Non ogni potere, e in particolare non ogni potere politico, è anche “autorità”. Per autorità politica infatti si intende generalmente la autorità politica “legittima”, AUTORITÀ è quindi il POTERE LEGITTIMO, il che comporta da un lato il suo diritto (di valore e di fatto) ad esercitare il potere, dall’altro il dovere da parte dei governati alla obbedienza.

L’autorità (il concepire il potere politico come “autorità”) può produrre nel potere stesso alcuni effetti (trasformazioni) di estrema importanza:

- da un lato conferirgli maggiore efficacia, stabilità e durata;

- dall’altro, come avveniva per l’ “auctoritas” religiosa e filosofica, il fondamento legittimo, la legittimazione originaria mettere in ombra il contenuto e il dispiegarsi effettivo del potere, i suoi atti concreti, il suo esercizio.

L’atto dell’autorità, in questo modo, non ha bisogno di esser motivato, legittimato; è l’autorità che, essendo legittima, rende (o sembra rendere) legittimo qualsiasi suo atto per ragioni puramente estrinseche (cioè a prescindere dal contenuto fattuale).

Illegittimo invece diventa (o sembra diventare) qualsiasi atto che metta in discussione, nel suo fondamento o nella modalità del suo esercizio, l’autorità; nei suoi confronti, nei confronti del ribelle o del ricusatore dell’autorità, qualsiasi forma di repressione, anche l’esercizio della violenza, viene ad assumere (o almeno così pare) titolo di legittimità.

Solo la distinzione continua e rigorosa fra potere legittimo ed esercizio legittimo del potere (esecuzione di atti di governo effettivamente legittimi), unita alla consapevolezza che il primo non comporta necessariamente il secondo, può forse metterci in salvo dalle frequenti disavventure che scaturiscono dalla sottomissione all’esercizio arbitrario del potere da parte della (delle) autorità. Disavventure di cui avremo ampio modo di parlare nei prossimi capitoli (storia/e della intolleranza).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Testi citati

Agostino, La città di Dio, a c. F. Alvaro, Cantagalli, Siena 1930

Bobbio N. 1985, Stato, Governo, Società. Per una teoria generale della politica, Torino 1985

Descartes R. 1644, Principia Philosophie (tr. it. I Principi di Filosofia, in Opere filosofiche a c. B. Widmar, UTET, Torino 1969)

Descartes R. 1641, Meditations I – VI (tr. it. I Principi di Filosofia, in Opere filosofiche cit.)

Detienne N. 1967, Les maîtres de la vérité dans la Grèce archaïque (tr. it. I maestri di verità nella Grecia arcaica, Laterza, Bari 1983)

Enciclopedia Europea Garzanti, Milano 1981,voIl. I – XII

Fortini F. 1968, Antichi e moderni, in Ventiquattro voci per un dizionario di lettere, Il Saggiatore, Milano 1968

Gigon O. 1959, Grundprobleme der antiken Philosophie (tr. it. Problemi fondamentali della filosofia antica, Guida, Napoli 1983)

Kolakowski L. 1981, Eresia,in Enciclopedia, Einaudi, Torino, vol. V, p. 611-635

Marramao 1985, Tradizione e autorità, in Il centauro. Storia e Tradizione, n. 13-14, 1985, p. 160-167

Matteo, Vangelo, in La Sacra Bibbia, Ed. Paoline, Roma 1964, p. 1045-1076

Pascal B. 1651, Préface sur le traité du vide, (tr. it. Prefazione per il Trattato sul vuoto, in Solitudine e storia, antologia a c. F. Baroncelli, La Nuova Italia, Firenze 1975, p. 124-130

Platone, La Repubblica, in Opere vol. II, Laterza, Bari 1966, p. 121-455

Platone, Cratilo, in Opere cit., vol. I, p. 187-258

Platone, Fedro, in Opere cit., vol. I, p. 722-796

Platone, Protagora, in Opere cit., vol. I, p. 1057-1129

Prosperi A. 1986, Il grano e la zizzania: l’eresia nella cittadella cristiana, in P. Bori (a c.), L’intolleranza: uguali e diversi nella storia, Il Mulino, Bologna 1986, p. 51-86

Russell B. 1938, Power. A new social analysis (tr. it. Il potere. Una nuova analisi sociale, Feltrinelli, Milano 1967)

Senofane, Frammenti, in I Presocratici. Frammenti e Testimonianze, a c. A. Pasquinelli, Einaudi, Torino 1958 (n. ed. 1976), p. 144-153

Voltaire 1763, Traité sur la Tolerance à l’occasion de la mort de Jean Calas (tr. it a c. P. Togliatti, Trattato sulla Tolleranza, Ed. Riuniti, Roma 1949; n. ed. 1982)

Voltaire 1764, Dictionnaire philosophique portatif (tr. it, Dizionario filosofico, Rizzoli, Milano 1966)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Una “coda” inattesa

All’epoca le commissioni di maturità erano composte in maggioranza da commissari esterni provenienti da varie parti d’Italia. Per molti erano una sorta di vacanza aggiuntiva e comunque un modo per mettere in relazione esperienze scolastiche diverse del Bel Paese. Quell’anno non ho seguito direttamente dli esami degli allievi di V SUS perché nominato commissario esterno di filosofia a Genova in un Liceo scientifico dedicato a Martin Luther King. Oltre alle classi quinte del liceo alla commissione era aggregata una classe terminale di un istituto religioso privato femminile.

Dopo essermi accreditato in segreteria iniziano i lavori preliminari della Commissione. Avverto subito un certo disagio al suo interno che pare proprio investire i rapporti col sottoscritto. Il secondo giorno il presidente mi chiede di fargli vedere la mia nomina, il che mi ha lasciato perplesso visto che ne avevo lascito copia in segreteria e la richiesta non mi risultava esser stata posta agli altri commissari.

A fine settimana il presidente, molto imbarazzato, mi chiede di portare, la settimana successiva una dichiarazione della mia scuola del fatto che fossi effettivamente un insegnante di filosofia. Trattenendo l’irritazione per una richiesta decisamente anomala mi procuro il documento e lo porto il giorno dell’inizio delle prove scritte; vedo che il presidente e gli altri commissari si mostrano sollevati e da quel momento si procede a lavorare con serenità. Immaginavo che l’equivoco fosse legato al fatto che io ero di ruolo in un Istituto tecnico e non vi fosse consapevolezza della specificità dei corso sperimentali.

Tramite la insegnante di lettere, membro interno del Liceo King, ho poi saputo cosa in realtà era avvenuto. In mia assenza il membro interno della sezione privata femminile – una suora massiccia, energica e dal piglio autoritario – aveva dichiarato con vigore che io non potevo assolutamente esaminare le sue allieve in quanto insegnante di lettere e non di filosofia. Lo aveva saputo “con certezza da Don C.” che evidente per lei rappresentava una autorità (a proposito di auctoritas!) prevalente rispetto a Segreterie scolastiche e Provveditorati. Avevo successivamente anche saputo che a Intra, una commissaria esterna per i Corsi sperimentali del Cobianchi che per inciso aveva preso alloggio presso l’allora Famiglia Studenti (oggi Hotel Chiostro) aveva dato in visione il fascicolo sulla Tolleranza al soprannominato Don C.

In sostanza si era voluto farmi passare per un feroce anticlericale deciso a priori di “far fuori” le allieve della scuola privata religiosa, per giunta senza averne titolo.

Certo qualche difficoltà vi è stata durante gli esami orali, ma questo anche per le sezioni del Liceo King, per la poca abitudine a domande di filosofia non solo di conoscenza, ma anche di comprensione e collegamento.

La “suorona”, che evidentemente era anche una donna intelligente anche se inizialmente prevenuta o forse mal informata, alla fine degli esami si è indirettamente scusata osservando che le mie valutazioni erano equilibrate e non difformi da quelle espresse nei confronti del Liceo King.

Qualche mese dopo, mentre ero in Famiglia Studenti mi si avvicina Don C. – con cui non avevo mai avuto occasione di dialogo o confronto – e mi dice di aver saputo che a Genova ero stato un commissario corretto ed equilibrato … ma (in cauda venenum) che quel lavoro sulla Tolleranza che “per caso aveva letto” non teneva conto dei più importanti e recenti studi sul tema (non so quali). Transeat

[i] I materiali già pubblicati in questo blog sono: Storia dell’Utopia. Un percorso didattico (1982/83); Una ricerca sulla popolazione anziana di Verbania (1981-1983); Lontano dal potere (1993/94); Aggressività: forme e interpretazioni (dispensa didattica – febbraio 1999). Sull’indirizzo di Scienze Umane e sociali cfr. anche Scienze Umane tra mission educativa e necrofilia amministrativa.

[ii] La Tolleranza – Relazione finale

[iii] Non ci interessa evidentemente entrare per ora nel merito della concezione di Voltaire, cosa che faremo successivamente, e che comporta una analisi del rapporto Deismo / Tolleranza.

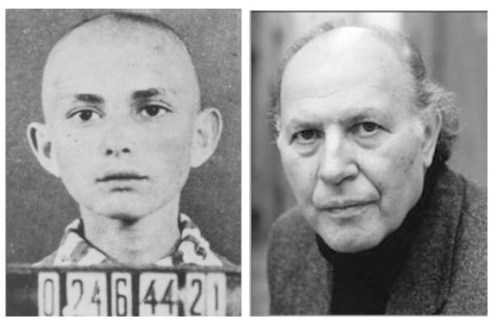

“La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. … Erano quattro giovani soldati a cavallo, che procedevano guardinghi, coi mitragliatori imbracciati, lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate, e su noi pochi vivi. … Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno, che sigillava le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista …” Primo Levi, La tregua.

27 gennaio 1945. Il “Giorno della Liberazione di Auschwitz”, si dice comunemente. La legge istitutiva del “Giorno della Memoria” (20 luglio 2000, n. 211) parla più correttamente di “data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz”. Non è la stessa cosa.

Quando arrivarono i primi soldati sovietici c’era ormai ben poco da “liberare”: del milione e duecento-trecento mila deportati ad Auschwitz quel giorno nel campo ne erano rimasti in vita circa settemila, di cui almeno un terzo morì nei giorni immediatamente successivi. Il grosso dei sopravvissuti all’inizio dell’anno (circa ottantamila) erano stati avviati, con una di quelle che sono state definite “marce della morte,” verso il confine Ceco. Non fu una “Liberazione”, una festa, ma un momento di reciproco silenzio.

“La scelta di questa data per incastonarvi il Giorno della memoria segue una logica importante. Esso cade infatti nel giorno in cui il resto del mondo – impersonato in quel momento dai soldati dell’Armata Rossa alleata che per caso capitarono davanti ai cancelli di Auschwitz – si trovò per la prima volta davanti alla macchina dello sterminio… è la data in cui per la prima volta si vide, si seppe”[1].

Una data che non riguarda le vittime, ma tutti gli altri su cui cade la responsabilità di conoscere, approfondire, capire, ricordare, interrogarsi su ieri e sull’oggi. Per assumerci la nostra responsabilità collettiva.

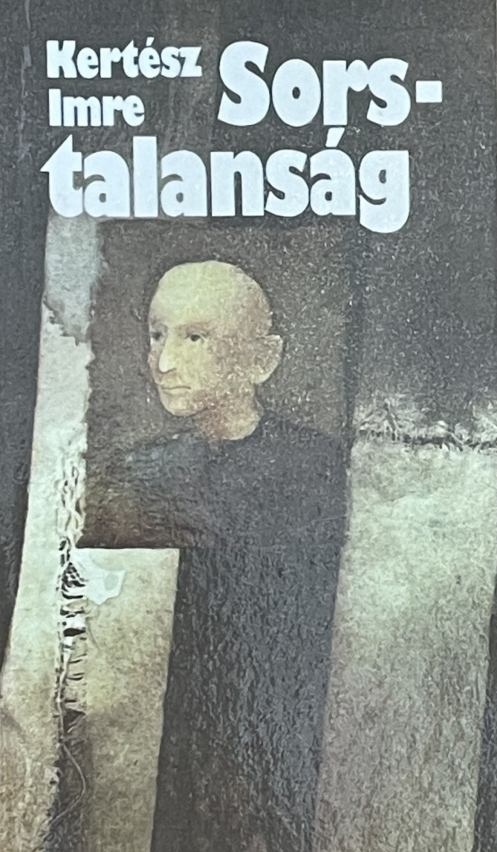

La ripresa del testo più noto di Imre Kertész, che avevo affrontato in un più articolato contributo[2], mi ha suggerito qualche considerazione sul senso odierno del “fare memoria” che avevo scritto per Nuova Resistenza Unita.

Il destino di Gyurka e il nostro[3]

“Da piccola non capivo, il male l’ho visto dopo ricordando.” Tatiana Bucci[4]

“Essere senza destino” di Imre Kertész[5]

L’opera del Premio Nobel per la Letteratura 2002 Imre Kertész[6] è stata giustamente collocata fra i testi indispensabili sulla Shoah, “di cui non si possa proprio fare a meno, per verbalizzare l’indicibile, per concettualizzare l’impensabile, per tramandare l’imperdonabile”[7]. Aggiungerei che, differentemente da altri “indispensabili” quali La banalità del male di Hannah Arendt, Intellettuale a Auschwitz di Jean Améry, Necropoli di Boris Pahor, insieme a Se questo è un uomo di Levi è un testo che permette diversi livelli di lettura, adatto sia per ragazzi delle medie che per lettori adulti. Ciononostante nel nostro paese, contrariamente agli altri citati, non è molto conosciuto.

Ne ripercorro sinteticamente la narrazione. L’autore, sopravvissuto quattordicenne da Auschwitz e Buchenwald, fa parlare in prima persona il suo alter ego Köves György soprannominato Gyurka.

Siamo a Budapest nella primavera del 1944 e, esonerato dalla scuola, con la stella gialla che porta come tutti i familiari, raggiunge il padre che, destinato al lavoro coatto non si sa dove né per quanto, viene sommerso da una mesta cerimonia di saluto dalla famiglia allargata. Poco dopo anche il giovane è assegnato al lavoro in una raffineria petrolifera. Un giorno mentre si reca al lavoro, il pullman viene fermato e tutti gli ebrei, giovani e meno giovani, costretti a scendere.

Concentrati in un capannone dove Gyurka ritrova i suoi coetanei di lavoro coatto, verranno poi scortati dalla polizia ungherese fino alla stazione. Un treno blindato lo porterà ad Auschwitz dove, grazie al suggerimento di alcuni deportati di dichiarare di avere sedici anni, riuscirà a superare la selezione. Verrà poi trasferito a Buchenwald e di lì al campo di lavoro di Zeitz (a sud di Lipsia). Un suo concittadino “veterano” del campo, Bandi Citrom, gli fa spontaneamente da tutore e lo istruisce alla dura arte della sopravvivenza: lavarsi, tenere sempre una scorta della razione di cibo, “non lasciarsi mai andare” mantenendo la propria dignità e il proprio orgoglio magiaro affrontando con decisione la fatica del lavoro. Gyurka per un po’ riuscirà a seguirne i dettami, ma coll’aumento della fatica, della spossatezza fisica e per una infezione al ginocchio comincerà a cedere sin quasi arrivare al punto di non ritorno. Operato in qualche modo passa in più reparti tra freddo cimici e pidocchi; sarà riportato Buchenwald sino a che si ritrova in un reparto di infermeria tenuto da vecchi deportati col triangolo rosso che lo curano, lo nutrono e lo riportano in guarigione. Siamo ormai nell’aprile del 1945, il campo viene liberato dagli alleati. A piedi e con mezzi di fortuna si unisce ad un gruppo di giovani ungheresi per tornare a casa. A Budapest non vuole seguire la trafila burocratica dei soccorsi e decide di riprendere in mano il proprio destino. Per prima cosa cerca la casa di Bandi Citrom ma trova la moglie ormai rassegnata al non ritorno del marito. A casa sua scopre che l’appartamento è occupato da una famiglia ungherese che gli chiude la porta in faccia. I vecchi vicini ebrei gli comunicano la morte di suo padre a Mauthausen. Trova assurdo che gli chiedano di “dimenticare gli orrori” consapevole che la “reminiscenza” di quei giorni, quei luoghi e quelle persone non lo lasceranno più.

Il racconto scorre in modo lineare ed è di facile lettura … ma è decisamente spiazzante. Non è un libro di denuncia né delle atrocità naziste né della collaborazione magiara; ci sono entrambe ma descritte (spesso solo accennate) in modo asettico. La narrazione del giovane Gyurka ne ricostruisce lo sguardo infantile, non seleziona e non dà priorità a questo o quel dettaglio od evento, di fronte ad accadimenti inattesi emerge lo stupore del ragazzino e nello stesso tempo una sorta di realismo fatalistico: se avviene così è perché così deve essere. A partire dal contrassegno giallo che “naturalmente” porta come tutti i suoi parenti e conoscenti ebrei.

Alcuni interrogativi che il giovane si pone giunto in un posto sconosciuto dal nome di Auschwitz-Birkenau ci sconcertano. Come mai ci sono dei detenuti con le divise a righe, certo ebrei visto la stella gialla, in quel posto ove era venuto per lavorare? … “mi sarebbe piaciuto conoscere i loro reati”. Diversamente dagli altri testi “indispensabili” sulla Shoah, qui vi è un rovesciamento di prospettiva fra lettore che apprende e narratore che sa e “verbalizza l’orrore dell’indicibile”. Gyurka non sa, non capisce dove si trova, acquisterà consapevolezza lentamente, passo a passo; noi lettori invece sappiamo e ci stupiamo del suo stupore.

Solo alla fine, ritornato a Budapest, cercando di spiegare ad altri che non capiscono (un giornalista, i vecchi vicini di casa), ripercorrendo la sua esperienza ne trova in qualche modo il senso.

Il succedersi di tappe e difficoltà di volta in volta da affrontare per sopravvivere ha fatto sì che “…in generale … io non mi sono accorto degli orrori”. Se tutto si fosse riversato di colpo, non sarebbe stato possibile sopravvivere “né fisicamente né psichicamente”.

Che significato ha avuto per un ragazzo di famiglia non osservante, laica, l’essere ebreo? Drasticamente, ragiona a voce alta Gyurka, “niente, niente per me e niente in sé, in origine, … non esiste del sangue diverso, non esiste niente, ma solo… e qui mi sono bloccato … esistono solo date circostanze.” Sono le circostanze che ti fan diventare tale.

Il destino forse non esiste, scopre alla fine Gyurka, discutendo animatamente con i vecchi vicini che lo avevano invitato a dimenticare; siamo liberi – e responsabili – di ogni passo che facciamo.

“Se esiste un destino, allora la libertà non è possibile; se però – ho continuato, sempre più sorpreso di me stesso, sempre più eccitato – la libertà esiste, allora non esiste un destino, il che significa … significa che noi stessi siamo il destino – questo ho improvvisamente capito, e l’ho capito in quel preciso istante con una pregnanza fino a quel momento sconosciuta.”

Perché la memoria?

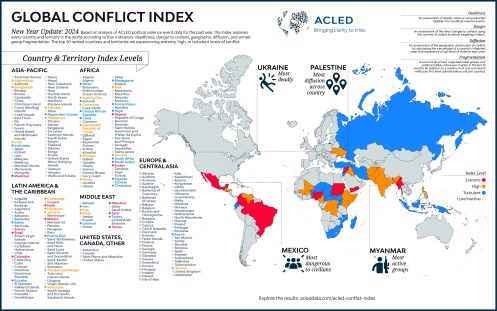

Normalmente si dice “perché non accada più”. Ma se guardiamo il mondo di oggi sembra che la memoria non sia affatto servita. Un anno fa un’orribile strage ai confini di Gaza e oggi tutta quell’area è devastata dalla guerra così come in Ucraina, per non parlare del resto del pianeta. Sapere cosa è successo allora, ci può aiutare a capire e prendere posizione sull’oggi.