In prossimità del Giorno della memoria ripropongo un post che anni fa avevo pubblicato su Facebook ripercorrendo il mio personale itinerario che mi ha portato in particolare ad approfondire gli eccidi compiuti nel 1943 a ridosso del Lago Maggiore. A maggior ragione osservando che viene malauguratamente ripresentato, proprio alla vigilia del 27 gennaio, un film che stravolse quella vicenda e il suo contesto storico e costituì offesa alla persona che di quella vicenda fu principale testimone.

Il mio rapporto con l’Olocausto *

Ho visitato i campi di Mauthausen, Gusen, Ebensee, Dachau all’inizio degli anni Ottanta. Erano le prime due visite organizzate dalla regione Piemonte nei lager, allora destinate solo agli insegnanti. Le conoscenze e la consapevolezza allora erano scarsissime, i tempi della Giornata della Memoria (istituita nel 2000 e celebrata per la prima volta nel 2001) erano lontani a venire.

Due aspetti in particolare mi avevano colpito; in primo luogo la standardizzazione industriale dell’olocausto, non solo la stessa organizzazione nei diversi campi, ma anche i più piccoli particolari, dai rituali che scandiscono la “vita” del deportato, alle forme delle baracche, allo sgabello per le punizioni … insomma una multinazionale del terrore volta a trarre il massimo profitto (che andava in buona parte alle SS) dallo schiavismo concentrazionario. Avevo tra l’altro letto che Himmler, diplomato in agraria, si era anche occupato di allevamento industriale di polli e vidi in questo una impressionante conferma di quello che si potrebbe chiamare “industrialismo concentrazionario”. In ogni campo era rigorosamente predisposta la durata media di vita del deportato: dai sei mesi di Mauthausen ai due mesi del duro lavoro sotterraneo di Gusen. Che venisse inoltre utilizzata anche l’informatica IBM per il computo preciso della merce umana in entrata e “in uscita” dai lager lo lessi solo molti anni dopo (IBM and the Holocaust).

L’altro aspetto che mi ha allora colpito è la circostanza che i luoghi scelti per i lager fossero spesso località “turistiche” (è il caso ad es. di Mauthausen e di Ebensee). Dalla lettura dei verbali di Mauthausen ho poi saputo che fra tutte le SS di quel campo una sola era stata al fronte: in sostanza il corpo delle SS del campo era costituito da “imboscati” piccolo borghesi che per amicizie e raccomandazioni familiari erano riusciti ad ottenere, in piena guerra, un “posto sicuro”, ben remunerato e remunerativo. Il lavoro sporco era assegnato alla struttura organizzativa in quanto tale e ai kapò.

Insomma un altro aspetto della banalità del male. In questo caso subordinato non tanto all’obbedienza ottusa analizzata dalla Arendt nel caso Eichmann (su aNobii una mia recensione: La banalità del male), ma al tornaconto personale. Certo l’ideologia razzista, la divisa dell’ordine superiore possono creare il contesto giustificativo, ma poi i moventi delle persone, in questo caso degli “aguzzini” sono assolutamente banali. Lontano mille miglia non solo come è ovvio dalla mitizzata “razza superiore” e dal superomismo, ma anche dalla immagine prevalente di nazismo e SS di tanta letteratura e di tanti film (non solo B-movie). Insomma, contrariamente a quello che molti pensano e alle prevalenti reazioni di fonte all’olocausto, la visita dei campi e le molteplici letture di quegli anni mi hanno confermato nella concezione (in qualche modo di origine socratica) del “male” non come principio attivo (ontologicamente e teologicamente come “entità”) ma come carenza, come assenza (carenza di consapevolezza, di immaginazione, di fantasia, di sensibilità, di intelligenza, di capacità di veder le cose da altri punti di vista). In sostanza carenza di senso etico visto che l’etica non è altro che l’assumere un punto di vista più universale. L’opposto di ogni concezione manichea. Il massimo male è il “niente”, il nulla. Certo, si potrebbe obiettare, ci sono (ci sono stati) i fanatici – non i “pazzi” – ma questi erano e sono una minoranza; quello che bisogna spiegare è come un intero esercito ed un intero popolo abbiano potuto dar vita e sostenere il regime dello sterminio.

Col passar del tempo dell’Olocausto me ne sono occupato sempre meno un po’ perché per le mie vicende didattiche non ho più potuto insegnar storia, ma soprattutto perché il leggere e vedere scene di violenza e di nullificazione dell’uomo in altri contesti (Cile, Sudafrica, Tibet ecc.) mi hanno reso sempre più insopportabile questa “banale” ripetitività. Una certa paura, non del tutto conscia, che la consapevolezza della banalità del male potesse per me diventare una banalizzazione, un mio assuefarmi, un banale appunto déjà vu.

Nel progetto di film sull’Olocausto sul Lago Maggiore (Even 1943) all’inizio sono stato “tirato dentro” un po’ a forza: da Camocardi, da Silvia Magistrini e soprattutto dalla giusta reazione di Becky Behar al brutto film di Lizzani. E allora, in modo condiviso, ci siamo detti con Lorenzo, Gemma e Claudia “non solo Meina, ma tutti gli episodi avvenuti in quell’autunno 1943; non solo le vittime ma anche i salvati; non solo i carnefici ma anche i ‘salvatori’, coloro che in modo semplice hanno aiutato, avvisato, nascosto o fatto fuggire chi era in pericolo di vita”. Questo aspetto per me è essenziale. Se c’è una banalità del male non credo sia corretto parlare di banalità del bene, ma piuttosto di “normalità del bene”. L’azione del “giusto”, la sua limpida normalità getta la giusta luce sulla “miserevolezza” degli eccidi. Sono convinto che non si possa oggi celebrare la Giornata della memoria se non ricordando oltre alle vittime anche l’azione dei “salvatori”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* Pubblicato nel 2012 su Facebook

Domenica 5 settembre a Colle si è svolto il Convegno “Erminio Ferrari: narratore, giornalista, editore, traduttore. Un omaggio alla figura umana e professionale di un amico di LetterAltura e del territorio del Verbano-Cusio-Ossola.” Di seguito la ricostruzione, sulla base degli appunti preparati, del mio intervento, comprese alcune parti che avevo omesso per rispettare i tempi richiesti.

La liberazione[1] è il primo libro che ho letto di Erminio; ne ho una copia autografata dedicata a Madel, mia moglie, datata 28 aprile 2006: era appena uscito e lo aveva presentato alla Università della terza età. Le occasioni che ho avuto di conoscerlo personalmente, oltre a una intervista sul tema del contrabbando durante le riprese di Trarego memoria ritrovata[2], sono tutte relative a presentazioni editoriali e convegni.

Nel 2010 alla Fabbrica di Carta (Villadossola) la stessa sera si presentavano Classe III B[3] di Nino Chiovini – di cui avevo curato la riedizione – e il suo Mi ricordo la rossa[4]. Mi aveva colpito una certa ritrosia che interpretai come timidezza e solo col tempo vi riconobbi il tratto che accomuna molti grandi, consapevoli della umana transitorietà.

Nel 2011 il secondo Convegno dedicato a Chiovini (Leggere i fili del tempo) con un suo intervento sulla storia locale che, se non è pura erudizione, non è mai propriamente storia locale. E ancora nel 2012 a Cannobio con la presentazione di Fuorilegge???di Chiovini che permetteva di riflettere su un aspetto paradossalmente poco conosciuto: il Peppo partigiano.

Nel 2016 il convegno dedicato a Gino Vermicelli, con il suo intervento “Viva Babeuf! e la letteratura della resistenza” ove mise in luce la propria vasta competenza critico letteraria.

Ed infine nel febbraio del 2020 con il terzo convegno dedicato a Chiovini: nel suo intervento “I fogli della semina” Erminio ha sottolineato la letterarietà già presente nel Diario partigiano e ne I giorni della semina. Come nella edificazione di un muro a secco di una baita bisogna saper mettere la pietra giusta al posto giusto, così la costruzione scelta e successione delle parole richiede analoga precisione; è così che si fa letteratura, indipendentemente dal genere letterario. Parlava di Chiovini ma, inconsapevole, anche di sé.

Ferrari e la Resistenza: il tema e lo spirito della lotta partigiana ricorre in tutta la sua opera, dai saggi (Contrabbandieri), ai racconti (Porporì, Valzer per un amico) ai romanzi (Passavano di là). Mi soffermo sulle due opere al riguardo più significative: In Valgranda e La liberazione.

In Valgranda

Mauro Begozzi nel secondo Convegno Chiovini ha rovesciato l’immagine classica, col tempo diventata retorica, del “Monte Rosa sceso a Milano”: fu Milano, la pianura, i cittadini che salirono in montagna e si confrontarono e richiesero aiuto e collaborazione a chi la montagna viveva e praticava da generazioni. Rapporto complesso e non sempre facile che Nino Chiovini tematizza e problematizza nel saggio introduttivo a Val Grande partigiana e dintorni e che costituisce il tessuto che unisce i saggi di Mal di Valgrande[5].

In Valgranda. Memoria di una valle[6] di Erminio ne è la continuazione ideale, non solo implicita, ma più volte esplicitata sia con i continui richiami a Chiovini sia a ripetuti riferimenti a Mal di Valgrande.

Mi ha rimesso in strada il rumore di un elicottero. Era dell’elisoccorso. Andava a cercare qualcuno che in valle si era perso davvero. Una cosa difficile da capire: entrano in valle da soli, a gruppi, col bello e col brutto, qualcuno col machete, con le cartine stradali, con gli zaini enormi o con niente addosso, gasati, fanno foto, impauriti, italiani tedeschi francesi olandesi svizzeri inglesi, fanno le prove di sopravvivenza, si portano una bottiglia buona, raccolgono i rifiuti, superano i guadi, scivolano sullo strame bagnato, gettano le lattine e le buste di enervit, hanno uno spezzone di corda con sé, spiano i camosci, amano la natura, scrivono sul libro del rifugio dei loro amori lasciati a casa, o delle avventure sognate nella grande valle, dicono alla loro donna che la amano, vantano il tempo impiegato da qui a là.

Ogni tanto qualcuno cade e muore.

Al circolo, a Cicogna, quel pomeriggio se ne parlava. Ne parlavano quei tre o quattro a un tavolo, contandosela su con l’impegno che si mette quando bisogna stupire. La donna dietro al bancone, che li serviva, andava e veniva con il bottiglione e un tagliere di salame affettato. Le ho chiesto, indicando il Mal di Valgrande, esposto alle sue spalle, se ne aveva venduti, di quei libri. Altroché, ha risposto, altroché, come se fosse contenta di essere grata a chi lo aveva scritto. (p. 109)

“Il lavoro del Nino era stato questo: farsi una ragione attraverso le vite di quella gente” e, poco dopo, Erminio racconta il suo primo incontro, un 25 aprile ad Orasso, con Chiovini da cui ha tratto una “prima lezione” (prendere appunti per non lasciar andare quel il racconto nell’aria) ed una consapevolezza che diventerà programmatica: le diverse narrazioni di un evento non si contraddicono, ma si arricchiscono perché “senza le voci, una Storia muta non avrebbe niente da dire”.

Lo sfondo del nostro incontro è la piazzetta della chiesa di Orasso, Val Cannobina, per un 25 aprile. Io ero su a suonare Bella Ciao con la banda di Cannobio. Ho creduto di riconoscerlo e gli ho chiesto è lei l’autore delle Cronache? C’erano anche la Mari e il comandante Arca che raccontava.

La prima lezione il Nino me l’ha data lì. “Possibile che non hai niente per prendere appunti?”, mi ha chiesto, vedendo che lasciavo andare quel racconto a perdersi nell’aria. Allora ho cominciato a scrivere sul retro di una partitura che avevo per le mani.

Ed è stato grande: stavo scrivendo la seconda versione, in un paio di mesi, del rientro di Parri in Italia, attraverso le montagne della Cannobina. Quel mattino era Arca a raccontarla, col sorriso del capo che sa ringraziare col cuore. Giorni prima, invece, era stato un vecchio di Spoccia, ed era un’altra storia, ma sempre la stessa. Senza le voci, una Storia muta non avrebbe niente da dire. (p. 60)

In Valgranda è un libro di camminate e pensieri, di ricordi, di paesaggi ed emozioni perché “la geografia ha le sue emozioni”; ed è un libro di incontri: incontri casuali, spesso cercati, altre volte organizzati. Dentro questi ricordi e questi incontri si intersecano racconti che diventano storie. Storie che si elevano a Storia, della vita della valle e della Resistenza.

Nel cammino riemergono personaggi come quello straordinario di Maria Peron.

“Scendendo poi verso Pogallo, sul versante opposto al Corte dei galli, ho quasi imparato cosa è una laparatomia.” E di seguito rievoca come Maria in quel corte, in condizioni estreme, sul fieno di una baita, Maria abbia operato chirurgicamente con strumentazione improvvisata il partigiano Scampini gravemente ferito all’addome, lasciandolo poi alla cura di alpigiani. E così, lapidario, conclude:

“Benedetta Maria, Scampini la scampò”. (p. 19)

Ho riletto questa riga tre volte: una summa di umanità e stile dell’Erminio.

La figura ricorrente del comandante Superti o quella straordinaria di Gianni Cella, il partigiano sopravvissuto che “era mutilato di una gamba e sulla sola che aveva si è fatto la Valgrande coi nazisti alle calcagna”.

Il ricordo doloroso degli eccidi: quello del Casaröll rievocato dal Silverio Dinetti di Colloro, allora pastorello di 12 anni o quello del Fornà raccontato da “due donne che avevo intervistato a Falmenta, l’Angela Piazza e la Giovanna Grassi … a modo loro e intrecciando il ricordo dell’una e dell’altra”.

Incontri casuali o cercati e, soprattutto, quelli organizzati quale “mediatore” da Giuseppe Cavigioli che già aveva supportato Chiovini per le interviste riportate in Mal di Valgrande.

Ho conosciuto Cavigioli prima di sapere del suo ruolo di custode della memoria di Superti e del Valdossola, la sua formazione partigiana: faceva arrivare un trasporto di Chianti prodotto sulle colline tra Poggibonsi e San Gimignano; ogni anno faceva il giro dei suoi clienti e consegnava un foglietto che, in una bellissima calligrafia d’altri tempi, descriveva le caratteristiche enologiche di quell’annata. Di lui narra l’Erminio:

… sono passato da casa sua, affacciata, quasi, sul monumento ai quarantadue di Fondotoce. Ci conoscevamo più che altro per telefono: quando usciva un libro del Nino, lui mi chiedeva di segnalarlo sul mio giornale. Sapeva che non c’era bisogno di chiedermelo, ma almeno così ci sentivamo. …

Chiedimi quello che ti serve, se posso… Aveva fatto, in qualche modo, da agente letterario del Nino. Io ho scritto poco, quasi niente, non è il mio mestiere, mi ha spiegato, e la mia gioia è stata quella di far scrivere. (p. 25)

E così, grazie alla mediazione “del Peppino” intorno ad un tavolo, con la presenza del Pietro Spadacini, anche lui partigiano del Valdossola, viene raccolta e riportata per esteso la straordinaria testimonianza di Rinaldo Danini: è stato “uno dei primi a essere arrivato sulla riva del canale dove i quarantatré «erano sparsi a mucchietti. Era la sera del 20 giugno 1944.» Il Rinaldo ha iniziato così con ordine …”.

Al termine della narrazione di quel giorno del ’44, della scoperta del sopravvissuto, Carlo Suzzi, della condizione delle vittime e della loro successiva sepoltura, la moglie del Danini “ci ha servito il caffè e dei biscotti, che dopo un po’ di complimenti io e il Pietro Spadacini abbiamo cominciato a mangiare. Il Rinaldo che non si era più seduto, mi costringeva a inseguirlo col registratore”.

La testimonianza prosegue con il ricordo del 20 giugno dell’anno successivo, quando a liberazione avvenuta, è stata organizzata una grande manifestazione per commemorare i caduti di Fondotoce e, quella stessa sera, le casse delle vittime sono state riesumate per poter effettuare i riconoscimenti.

“La ventunesima cassa della fila superiore era quella della donna, la Cleonice. Lì vicino c’era una signora che diceva di essere venuta per stare vicino alla donna, alla Cleonice, che era partita per la montagna insieme a suo figlio. Ma per fortuna mio figlio è in Svizzera, diceva. “Lei ancora non lo sapeva, ma la cassa sotto quella della Cleonice era quella di suo figlio. Lo ha poi riconosciuto da un lembo di una camicia. E l’hanno dovuta accompagnare via.” (p. 57)[7]

Altra testimonianza raccolta con la mediazione del Peppino quella di Mario Morandi:

Il bello di questa storia è che ricomincia sempre. Non so se per difetto o virtù. E così succede di tutto, un giorno sei di qui, un altro di là. Il filo capita di perderlo senza accorgersene, e allo stesso modo lo si ritrova.

È il raccontare che fa queste cose. L’ascoltare – che è un lasciar raccontare – lo stesso. Un pomeriggio, era d’estate, io e il Peppino Cavigioli eravamo a casa del Mario Morandi, a Cambiasca. Lo avevo cercato perché sapevo che era lui il partigiano ferito al Casaröll e rotolato giù per il prato, di cui mi aveva raccontato il Silverio. È quel ’44 che non esce più dalla figura di questa valle.

Il Peppino aveva fissato l’appuntamento e il Mario Morandi ci aspettava. Ha subito cominciato a raccontare. (p. 111)

E così ascoltiamo “un’altra storia” (“ma sempre la stessa”): “con la Maria Peron per curare lo Scampini ferito, al Casal di gai” e di seguito la sua Valgrande con il ferimento del Pasta, la morte di Bruno Vigorelli, il Casaröll, il ritrovamento miracolosamente scampato di Gianni Cella, il partigiano con una gamba sola (“lo chiamavamo Gamba Una”, ha sorriso il Mario), l’uscita dalla valle, nascosto sopra Premosello. Per poi riattraversarla per arrivare ad Ungiasca.

E ancora le sue vicende avevano seguito la repubblica dell’Ossola, e la sua rotta, la fuga in Vallese, il rientro, la Valgrande rivisitata sulle tracce dei camosci e degli amici persi”. (p. 114)

E la storia ritorna con un altro incontro: quello a Miazzina con Attilio Tradigo e sua moglie Piera “che è una Primatesta di Premosello – perché anche lei ricordava qualcosa di quel giorno al Casaröll” (115).

Caricavano l’Alpe in Valgabbio e “c’erano i tedeschi in La Piana” che portavano via latte formaggio e qualche capra; quando tentano di prelevare anche le mucche decidono di lasciare la valle e dall’alto

alla Colmi abbiamo sentito tutti questi spari e abbiamo visto venire su il fumo dal Casaröll. (p. 138)

E dopo la Piera il racconto dell’Attilio cui “era toccata, in qualche maniera l’eredità di Superti, non certo come capo partigiano, ma come responsabile dell’attività dell’Ibai”, l’industria del legname con le sue teleferiche. E ascoltiamo il racconto straordinario di alcuni personaggi della valle: ul Pepp dul Lia che, il padre colpito da un malore, se lo ha caricato nel gerlo e da Riazzoli lo ha portato sino a Malesco; o il Pirùn Bionda che assieme al Gunda “hanno preso a contratto il trasporto” di una caldaia di più di un quintale da Piagger alla Colma. E quando il socio ha ceduto il Pirùn l’ha presa da solo sulla spalla sino alla Colma. E tutta la vicenda dl disboscamento sino al 1954 “quando è venuto il momento di smantellare la teleferica”.

Sono uscito a fatica anch’io da quella Valgrande, quella sera arrossata. Riaccompagnando a casa il Peppino (aveva preparato per me due bottiglie del suo chianti), vedevo quegli uomini e quel niente che ne è rimasto, fuori che il ricordo. Intanto gelava. (p. 144)

La liberazione

Se In Valgranda è un testo narrativo di memorie e percorsi che si interrompono, si riprendono e spesso si intersecano, La liberazione si struttura quale saggio che, capitolo dopo capitolo, ripercorre in successione quanto a Cannobio avvenne tra la fine di agosto e la prima decade del settembre 1944.

Il 25 aprile 1945, il Cesarino salì in cima al campanile e vi piantò il tricolore. Il campanile è così alto e mi chiedevo ogni volta come abbia fatto. Il perché, quello, credo di saperlo.

L’incipit nel primo capitolo parrebbe fuorviante perché non della liberazione del 1945 parla il libro, ma di quella effimera e più tragica degli “otto giorni di Cannobio”, presto rioccupata dai nazifascisti quando cadde lo zio, il giovane Erminio Ferrari di cui porta il nome e a cui il testo è implicitamente dedicato. Ma è sufficiente un ricordo liceale per capire che quell’incipit è un richiamo ad un analogo avvio: quella Libertà verghiana altrettanto breve ed effimera vissuta dal contado di Bronte.

Una ricostruzione rigorosa e allo stesso tempo corale perché anche qui “senza le voci, una Storia muta non avrebbe niente da dire”: testimonianze di familiari e altri cittadini di Cannobio, partigiani, autorità di entrambi i campi, oltre a documenti anche fascisti e tedeschi ed echi giornalistici oltre confine ecc. che Erminio ha raccolto e “montato” dove anche le voci e interpretazioni dissonanti ci danno un quadro vivo e realistico degli avvenimenti a partire da una sera di agosto.

La sera del 26 agosto 1944, a Cannobio, un drappello di partigiani si scontrò alle Quattro Strade con la ronda tedesca. Ne seguì una sparatoria, tre tedeschi morirono, un quarto rimase ferito; i partigiani si ritirarono con uno dei loro ferito a una gamba.

Il mattino successivo, il comando tedesco impose il coprifuoco e dispose un rastrellamento di tutti gli uomini abitanti nei dintorni delle Quattro Strade. A mezzogiorno, decine di adulti e bambini erano ammassati nella terrazza a lago dell’Albergo Cannobio, sede del comando tedesco. Poco distanti, sulla piazza, tre forche. Di quelle la foto c’è, e in un certo senso questa storia viene da lì. (p. 9)

Da questo più pertinente avvio, con la successiva testimonianza del partigiano ferito, Sergio Cantaluppi, si snoda la ricostruzione, di quello scontro e del rastrellamento successivo, nonché del “miracolo”[8] per cui “le forche non ebbero le loro vittime”, grazie alla intercessione del podestà, del commissario prefettizio di Cannero, del clero locale e dalla decisiva testimonianza, raccolta dal prevosto don Bellorini, del tedesco ferito per cui non di una imboscata si era trattato ma di un reciproco scontro a fuoco in cui la popolazione non c’entrava. Il comando tedesco allora “si limitò” a prelevare 50 ostaggi avviati sulla sponda lombarda, a Luino.

Nel frattempo le forze partigiane si assestano sempre più vicino a Cannobio il cui attacco, che suggellava operativamente l’unificazione nella Piave delle due formazioni Battisti e Perotti, è stato accelerato dagli avvenimenti intervenuti.

Il 2 settembre di prima mattina i partigiani entrano in Traffiume, aiutati dalla popolazione e “da qualche ragazzino reclutato come staffetta”. Alle 13, ora inconsueta, l’attacco: “il nemico, in continua allerta nottetempo e all’alba, fu colto in un momento di rilassata vigilanza, e non poté reagire altrimenti che asserragliandosi nei suoi accantonamenti”.

Il presidio tedesco di Cannobio, come subito dopo quello di confine di Piaggio Valmara, si arrende ottenendo il salvacondotto verso la Svizzera.

La scena, ha poi scritto Adriano Bianchi, era drammatica e insieme teatrale. “Un gruppo di uomini dignitosi e impauriti, i rappresentanti della più efficiente macchina da guerra mai vista sono portati via da un gruppo di ragazzini, che si sono gravati dei loro pesanti fucili”. …

Solo in vista della frontiera, i confinari tedeschi parvero sentirsi al sicuro. Ma non lo erano ancora. “Alla prima richiesta di farli entrare – continua Bianchi – per la novità, credo assoluta, di dover accogliere soldati dell’esercito tedesco consegnati da partigiani, gli elvetici rifiutano. Mentre al di là si svolgono febbrili consultazioni, dalla scorta qualcuno spara in aria, quasi a minacciare la fucilazione del prigionieri sul posto. Sapevo bene che il diritto d’asilo non poteva essere rifiutato, che gli svizzeri non l’avrebbero negato a chi si trovava in immediato pericolo di vita”. Infatti l’intera guarnigione tedesca di Cannobio fu accolta in Svizzera, lasciandosi andare “a scene fanciullesche di gioia. Uno fa il ballo dell’orso, tutti salutano: ciao! ciao! Auf Wiedersehen!” (55)[9]

Non analogo il comportamento della milizia fascista che alla richiesta di resa risponde facendo fuoco uccidendo il partigiano Bruno Panigada. Si dovranno arrendere il giorno successivo con la promessa che, se dal processo a cui erano destinati non fossero emersi crimini contro la popolazione, avrebbero avuta salva la vita.

I cannobiesi, che già il giorno prima avevano festeggiato (“non tutti” precisano più testimoni) imbandierando la città e suonando le campane, si precipitano ad insultare e in alcuni casi ad aggredire i militi condotti sotto scorta all’Albergo Cannobio dove avverrà il processo. Non altrettanto si erano comportati il giorno prima nei confronti dei tedeschi.

Il processo, pur rispettando le formalità, si svolge in tempi accelerati e, in un clima non certo favorevole agli imputati, si conclude con due condanne a morte, cinque ai lavori forzati e tre assoluzioni.

Il fatto increscioso, di cui Erminio sottolinea la gravità, è la successiva soppressione dei cinque condannati ai lavori forzati durante il loro trasferimento, soppressione giustificata da un poco credibile “tentativo di fuga”.

Chi decise e eseguì una sentenza mai pronunciata non fu mai rivelato. … Non vi furono inchieste né si presero provvedimenti – e cita Nino Chiovini che – con la sua lucida onestà di storico e di resistente ha scritto … «Gli avvenimenti dei giorni successivi concomiteranno a facilitare l’impunità e l’incognito dei responsabili, quelli che ordinarono o suggerirono o tollerarono, nonché degli esecutori, tutti individuabili nel settore meno controllato della Piave». (p. 64)

Mentre nella cittadina lacustre si avvia un il tentativo di un governo civile con un CLN locale, le forze partigiane, infoltite da nuove reclute, liberano l’intera Cannobina, Malesco e ridiscendono verso Domodossola che sta per esser liberata.

“Da trenta che eravamo, siamo diventati novecento” nel racconto enfatizzato di un partigiano.

Uno dei nuovi ‘ottocentosettanta’ era l’Ugo Ferrari, classe 1928. Sedici anni. E lo racconta ancora con un sorriso quasi imbarazzato. “La mattina della Liberazione sono sceso anch’io a Cannobio, all’Albergo Cannobio, per chiedere di essere arruolato nei partigiani. Mi sono trovato lì con l’Attilio Zanoni e tuo zio, l’Erminio.

L’Erminio l’hanno messo nel centralino; mentre io e l’Attilio siamo stati messi nella Polizia partigiana, pensa un po’, negli stessi locali della Pubblica sicurezza, sotto i portici in piazza”. …

“Mia suocera – ha ricordato mia madre – mi diceva che l’Erminio cercava di tranquillizzarla assicurandole che sarebbe rimasto giù al centralino in piazza, e che non lo avrebbero mandato sulle linee di combattimento”. (p. 71-72)

In Cannobio erano rimasti solo una trentina di partigiani, di cui molte nuove reclute, e nessuna arma pesante; il tenente Mosca (Michele Fiore) concorda con i tedeschi lo scambio di prigionieri con gli ostaggi cannobiesi tenuti a Luino.

E quando questi, in serata, arrivano a Cannobio, fu festa grande. Fu organizzato un ballo popolare e si andò avanti fino a notte. (p. 81)

Ma la festa durò poco. Alle sei di mattina del 9 settembre un traghetto che alzava bandiera bianca sorprese le ridotte sentinelle partigiane e i maimorti rioccuparono velocemente Cannobio. Tra i caduti partigiani l’Erminio: “Era di guardia al centralino in piazza, e non aveva neppure fatto in tempo a reagire”.

Il giorno dopo i partigiani entrano a Domodossola.

E mentre in Ossola si festeggia la discesa dei partigiani, Cannobio rioccupata, ha scritto Giorgio Bocca nell’appassionato Una Repubblica partigiana, restò “una spina piantata nel fianco dello schieramento partigiano”. (p. 97)

Se nelle prime cento pagine Erminio ricostruisce “a più voci” la storia (e le storie) di quei giorni, negli ultimi sette capitoli si interroga e riflette su quanto avvenuto:

Questa storia doveva finire il 9 settembre 1944. Ma più che finita, mi è rimasta sospesa una domanda: era stato necessario, giusto? (p. 103)

Non pochi sono gli interrogativi che rimandano a interrogativi più generali, storici, politici ed etici, sulla lotta di Liberazione. La liberazione di Cannobio era frutto di un progetto o più il frutto di una successione non sempre prevista di eventi? Ed è stata una liberazione opportuna? Sono state prese in considerazione le conseguenze che sarebbero ricadute sulla popolazione? E perché la cittadina è stata poi lasciata di fatto sguarnita? Quali i limiti da parte dei comandi partigiani, e in particolare quelli del comandante della Perotti, Pippo Frassati? Quanto ha pesato nelle loro scelte il ruolo dei servizi alleati che avevano prospettato l’intervento di una brigata internazionale a ridosso del confine svizzero (il cosiddetto progetto Alexander) e addirittura inviato in val Cannobina una troupe militare americana per riprendere scene di vita e di lotta partigiana? E quale fu il ruolo effettivo della popolazione? Se molti hanno festeggiato e non pochi aiutato, quale il peso degli informatori e delle spie fasciste nella rioccupazione?

Ed allora le domande locali diventano anche domande generali e le riflessioni di Erminio di incrociano, oltre a quelle di Chiovini, con quelle di Claudio Pavone sulla “guerra civile” e della Arendt sulla necessità in determinati momenti storici di mettere in gioco la propria vita:

“noi viventi dobbiamo imparare che non si può vivere in ginocchio, che non si diventa immortali se si corre dietro alla vita, e che, se non si vuole più morire per nulla, si muore nonostante non si sia fatto nulla.” (p. 140).

E soprattutto Todorov che narra e riflette “della coeva liberazione maquisard di Saint-Amand nella Francia occupata dai nazisti” seguita da una sanguinosa rioccupazione tedesca[10]. Di fronte a chi sceglie di aspettare l’intervento alleato “questi partigiani contribuiscono, con la loro azione, al formarsi dell’immagine che la collettività avrà di se stessa … essi agiscono dunque per il bene pubblico”. Ciò non toglie che vi sia un dilemma fra “l’etica della convinzione” (la scelta della resistenza attiva) e “l’etica della responsabilità” che mette nel conto anche le ricadute su altri delle proprie azioni. Così come, nel considerare la Resistenza nella sua globalità non bisogna prendere in considerazione solo la morale eroica del “del sacrificio” (quella dei ribelli) ma anche quella senza armi di chi si assume rischi calcolati per aiutare, proteggere, avvertire del pericolo, nascondere, non denunciare. Sono le “virtù quotidiane” basate sulla “fede nell’uomo” di cui le comunità abbisognano e che permisero ai ribelli in armi di resistere anche nei periodi più duri.

Un “passatore”

Questo denso richiamo a Todorov – autore che Erminio richiama anche in altre sue opere – mi ha colpito. Da un lato perché è un autore che considero fra i più interessanti che ha spaziato in molti campi (oltre alla storia, filosofia, letteratura, psicologia, semiologia e tanti altri) e che ci ha aiutato a capire la nostra epoca successiva al cosiddetto “secolo breve”. Personalmente mi è servito molto sia a scuola che in corsi di aggiornamento per le sue riflessioni etiche, per la lettura di momenti cruciali della storia (la “conquista”, l’illuminismo, i campi di sterminio, il nuovo disordine mondiale …), la letteratura fantastica, le dinamiche psicologiche interpretate in modo alternativo a quello freudiano (il sogno, i bisogni fondamentali dell’uomo…).

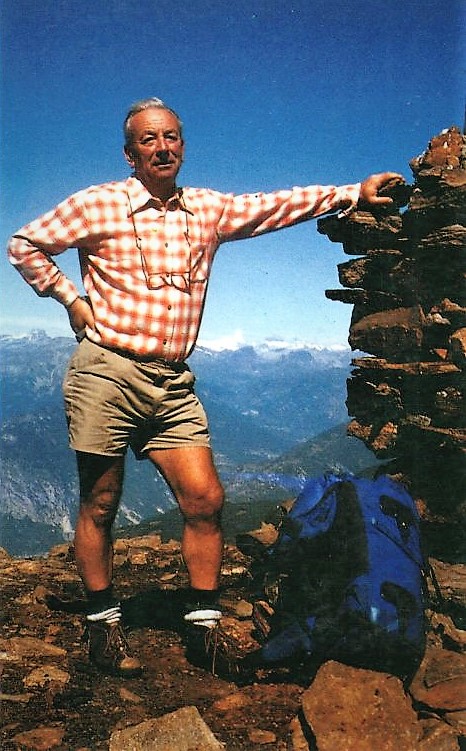

Nato in Bulgaria nel 1939, a ventiquattro anni ha lasciato il suo paese per la Francia assimilandone lingua e cultura. In una sua lunga intervista che ricapitola il suo ricco percorso intellettuale si autodefinisce un “passatore”: tra paesi e aree geopolitiche (Bulgaria – Francia), tra lingue e culture, fra ambiti disciplinari, “tra il quotidiano e il sublime”. “Dopo aver attraversato io stesso le frontiere, ho cercato di facilitarne il passaggio ad altri.” [11]

Ecco, questa predilezione di Erminio Ferrari per Todorov non penso sia casuale. L’immagine del passatore penso sia del tutto calzante anche per lui. Non solo per il quotidiano passaggio lavorativo della frontiera, per aver pubblicato sia in Italia che in Svizzera, ma anche per la capacità di passare e contagiare generi diversi: articolo giornalistico, saggio, racconto, romanzo, guida escursionistica …, cultura popolare e cultura alta, alpinismo, musica, storia e letteratura.

Non a caso, oltre a quello della resistenza, il tema del confine e del suo “passaggio”, dei passatori di merci e di uomini, è tema ricorrente in gran parte delle sue opere.

È che certi confini non si disputano, piuttosto si condividono, si confondono e si perdono di vista: in una selva di castagni uccisi e rinati da un male che ogni mezzo secolo li assale; o lungo il solco di una valle che alcune volte caccia acqua da far paura, altre è secca come certi cuori; o tracciato per pietraie ingrate, piccoli deserti lepontini; inteso da lingue che si sovrappongono, parole che figliano parole.

Qui capita spesso di avere un piede in Svizzera e uno in Italia, e un po’ ci si fa l’abitudine.[12]

Emblematica la figura di Meco, protagonista del romanzo Passavano di là[13], la cui solida moralità si fonda in modo omogeneo sul suo passato di partigiano e di sfrusìtt e che fatica a comprendere quella che invece indirizza il nipote e l’amico coetaneo, passatori odierni di uomini.

Bibliografia (provvisoria) degli scritti di Erminio Ferrari

Per aver pubblicato con piccoli editori sia in Italia che in Svizzera, la bibliografia cronologica che segue è sicuramente incompleta. A questo si aggiunge l’assurda situazione del Sistema Bibliotecario del VCO che non è associato al Servizio Bibliotecario Nazionale con il risultato che autori e testi locali sfuggono alle ricerche tramite l’OPAC SBN. Una situazione locale di confine che invece di fare da ponte è essa stessa confinata in un’enclave culturale.

Per gli articoli pubblicati sulla stampa ticinese si può far riferimento al seguente link (occorre login): https://www.pressreader.com/search?query=%22erminio%20ferrari%22

- Luoghi non tanto comuni. Cannobio, il suo lago, la sua valle, conLillo Alaimo e Daniele Grassi; pref. di Germano Zaccheo e Teresio Valsesia, con una poesia di Dante Strona, Press Grafica, Casale Corte Cerro 1985.

- Val Cannobina, Lago Maggiore. Con 27 itinerari escursionistici, con contributi di Mauro Branca … [et al.],Alberti, Intra 1988.

- “Francesco Biamonti. Un bilancio fra cielo e mare”, in Linea d’ombra, Milano settembre 1994.

- In Valgranda. Memoria di una valle, Tararà, Verbania 1996.

- Contrabbandieri. Uomini e bricolle tra Ossola, Ticino e Vallese,Tararà, ©1996, Verbania 1997 (Seconda ed. ampliata: 2000).

- Montagne di carta, La Regione Ticino, Bellinzona 1996.

- “Il passo sospeso del mondo” (su Francesco Biamonti) in laRegione, Bellinzona 27.02.1998.

- Porporì. Zatopek, la banda e altre storie, Tararà, Verbania 1999.

- Giuseppe Brenna, Cascine. Un omaggio ai signori delle montagne ticinesi e mesolcinesi, pref. di Erminio Ferrari, Salvioni, Bellinzona 1996 e 2000.

- Valgrande. Frontiera verde, con Angelo Cavalli, Tararà, Verbania 2001.

- “Val d’Ossola. Puniti dalla valanga”, in Rivista della montagna. Pubblicazione trimestrale del Centro documentazione alpina di Torino, A. 31, n. 2 (febbr. – mar. 2001), p. 66-71.

- “Rigoni Stern: una vita sull’altopiano”, testo e foto di Erminio Ferrari in Rivista della montagna. Pubblicazione trimestrale del Centro documentazione alpina di Torino, A. 31, n. 10 (dic. 2001) p. 88-93.

- Passavano di là, Casagrande, Bellinzona 2002.

- Arthur Cust, Ritorno in val Formazza, a cura di Erminio Ferrari, pref. di Roberto Mantovani, traduzioni e adattamento di Erminio Ferrari e Alice Margaroli, Tararà, Verbania 2004.

- Hubert Mingarelli, Luce rubata, traduzione di Erminio Ferrari, Casagrande, Bellinzona 2004.

- Fransè, Casagrande, Bellinzona 2005.

- La liberazione. Cannobio, agosto-settembre 1944, Tararà, Verbania 2006.

- Una valanga sulla Est. 1881, la “catastrofe Marinelli” al Monte Rosa, a cura di Ermino Ferrari e Alberto Paleari, Tararà, Verbania 2006.

- Riviera, Bellinzonese und Gambarogno. Tiefe Täler, ferne Gipfel, Marco Volken Bilder; Erminio Ferrari Texte; [Übers von Carlo Weder], Salvioni, Bellinzona 2006.

- Riviera, Bellinzonese e Gambarogno Valli profonde, vette remote, Marco Volken fotografie; Erminio Ferrari testi, Salvioni, Bellinzona 2006.

- “La discesa”, in Ticinosette, Bellinzona, 10.10.2008.

- “La parete”, in Ticinosette, Bellinzona, 5.12.2008.

- “Somalia, crisi umanitaria dimenticata dai media” [Registrazione sonora] conferenza, con Gabriella Simoni e Francesco Sinchic, Bellinzona 2008.

- Mi ricordo la rossa. Storie e luoghi dell’Alpe Devero, Tarara, Verbania 2009.

- “La legge padrona della vita e della morte”, laRegione, Bellinzona, 13.07.2011.

- Scomparso. Romanzo, Tararà, Verbania 2013.

- “Luigi Bonanate e Marco Revelli. L’eredità del Muro, la lunga vita del secolo breve”, Cahiers di scienze sociali, Fondazione Università popolare di Torino, n. 1 (2014) p. 62-67.

- “Storie di treni e di contrabbando” in Matteo Terzaghi e Matteo Campagnoli (a cura), Negli immediati dintorni. Guida letteraria tra Lombardia e Canton Ticino, di Anna Banfi [et al.], disegni di Giovanna Durì, Casagrande-Doppiozero, Bellinzona-Milano 2015, p. 57-61.

- Tracce bianche. Con le ciaspole e gli sci dal Lago Maggiore al Monte Rosa. 79 gite brevi,conAlberto Paleari, MonteRosa, Gignese (VB) 2013 (seconda ed. ampliata 2015).

- I 3900 delle Alpi, con Alberto Palearie Marco Volken, MonteRosa, Gignese (VB) 2016.

- Cielo di stelle. Robiei, 15 febbraio 1966, Casagrande, Bellinzona 2017.

- Elio Costa e Gabriele Scardellato, Lorenzo Grassi in ‘Merica. Un umile eroe falmentino in Canada; ed. italiana a cura di Erminio Ferrari; trad. di Alice Margaroli Dancy, Tararà, Verbania 2018.

- “Punta del Nuovo Weisstor”, in Ticino7, Bellinzona, 17.11.2018.

- “Il pizzo Boccareccio”, in Ticino7, Bellinzona, 8.02.2019.

- “Sull’Ofentalhorn. La cima che non ti aspetti”, in Ticino7, Bellinzona, 19.04.2019.

- “Per un pugno di Nickel”, in Ticino7, Bellinzona, 18.10.2019.

- Ossola quota 3000. Tutti i 75 tremila, con Alberto Paleari, Monte Rosa, Gignese 2019.

- “Pizzo Cornera. Toccare la cima, ma con molta attenzione”, in Ticino7, Bellinzona, 18.07.2020.

- Valzer per un amico. Racconti, Tararà, Verbania 2020.

- Un blues per Gilardi, racconto su laRegione, Bellinzona 2.10.2020.

Linkografia su Erminio Ferrari

Biografie e recensioni (cronologico)

- http://www.tarara.it/it_IT/home/autore(f7832947-7d64-4bea-8b5f-a57403c405ca) Biografia dell’editore

- http://www.edizionicasagrande.com/eco_dett.php?id=2022 Recensioni a Passavano di là

- http://www.milanonera.com/franse/ Recensione a Fransè, 15.09.2006

- http://www.letteraltura.it/9314,Ospite.html Biografia LetterAltura 2009

- https://www.anobii.com/books/la-liberazione/9788886593625/01e4588fd3d142057e/reviews/546495badd97263c608b456d Recensione a La liberazione su Anobii, 24.03.2010

- http://nottedinebbiainpianura.blogspot.com/2011/03/franse-di-erminio-ferrari-casagrande.html Recensione a Fransè di Angelo Ricci, 16.03.2011

- https://www.pordenonelegge.it/festival/edizione-2016/autori/2473-Erminio-Ferrari Bio-bibliografia di Erminio aggiornata al 2016

- https://www.corriere.it/cronache/17_aprile_22/minatori-italiani-uccisi-gas-marcinelle-dimenticata-svizzera-8534a70e-26c7-11e7-b6b1-a150ed5c16fd.shtml La tragedia di Marcinelle nel libro di Erminio Ferrari di Paolo Di Stefano, 21.04.2017

- https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/albachiara/Cielo-di-stelle-Robiei-15-febbraio-1966-8936182.html Presentazione di Cielo di Stelle, 21.04.2017

- https://www.viceversaletteratura.ch/book/16988 Recensione a Cielo di stelle, 5.01.2018

- http://sebamarvin.com/recensione-di-cielo-di-stelle-di-erminio-ferrari/ Recensione a Cielo di stelle, 9.01.2018

- http://mdm.atte.ch/MDM0390-pdf-articolo.pdf Recensione a Cielo di Stelle di Orazio Martinetti

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/libri-stampa/valzer-per-un-amico-la-montagna-gli-uomini-e-la-vita.html Recensione di Valzer per un amico, 2.06.2020

Notizia della scomparsa, commenti, ricordi e iniziative

- http://cdn2.prealpina.it/pages/cannobio-precipita-dalla-montagna-morto-232705.html Prealpina, 14.10.2020

- https://www.lastampa.it/verbano-cusio-ossola/2020/10/14/news/escursionista-precipitato-in-valgrande-intervento-dell-elisoccorso-1.39415743 La Stampa VCO, 14.10.2020

- https://www.loscarpone.cai.it/addio-a-erminio-ferrari/ Lo scarpone, notiziario del CAI 14.10.2020

- https://www.montagna.tv/168538/val-grande-muore-in-un-incidente-lo-scrittore-erminio-ferrari/ 14.10.2020

- https://www.cdt.ch/ticino/locarno/addio-a-erminio-ferrari-AI3309057?_sid=i4wowsmm&refresh=true Corriere del Ticino, Addio a Erminio Ferrari, 14.10.2020

- https://ilgiornaledelticino.ch/tragedia-in-val-grande-morto-il-collega-erminio-ferrari/ 14.10.2020

- https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1467977/erminio-ferrari-montagna-laregione-penna Addio a Erminio Ferrari, penna de ‘laRegione’, 14.10.2020

- https://www.laregione.ch/opinioni/commento/1468000/erminio-montagna-ermi-se-occhi Ciao Ermi, ci mancherai di Matteo Caratti 14.10.2020

- https://www.laregione.ch/opinioni/commento/1468068/erminio-notte-ferrari-fare-giornalista Un’ultima notte con Erminio Ferrari, giornalista di Lorenzo Erroi, 14.10.2020

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/addio-ad-erminio-ferrari.html di Vinicio Stefanello 14.10.20

- https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Morto-Erminio-Ferrari-13515556.html RSI news del 14.10.2020 con tre video; modificato il 30.10.2020

- https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1467987/ferrari-montagna-caduta-erminio-giornalista Il portale del Ticino del 14.10.2020, articolo di Davide Milo

- https://www.verbaniamilleventi.org/la-montagna-fatale-a-erminio-ferrari/ 14.10.2020, Ricordo di Matteo Gasparini

- http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=61758 Il ricordo di Erminio Ferrari, 15.10.2020

- https://www.discoveryalps.it/e-morto-erminio-ferrari/ 15.10.22020 con video LetterAltura 2016

- https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1468199/erminio-montagna-anni-ferrari-guerra-giornalismo-redazione-giornalista-grande-ermi Erminio Ferrari: penna, scarponi e passione (il ricordo dei colleghi), 15.10.2020

- https://www.varesenoi.it/2020/10/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca-20/articolo/tragica-caduta-in-val-grande-la-montagna-piange-il-volontario-del-soccorso-alpino-erminio-ferrari.html VareseNoi cronaca del 15.10.2020

- https://www.laregione.ch/opinioni/commento/1468478/ermi-anni-erminio-parole-redazione-giorno-tempo-libri-persona-cose ‘Hasta siempre’ Ermi. I saluti e i ricordi della redazione de laRegione, 16.10.2020

- https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/laser/Oltre-la-cima-In-ricordo-di-Erminio-Ferrari-12995384.html ricordo di Erminio in onda il 16.10.2020 a cura di Emanuela Burgazzoli

- https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/verbano-cusio-ossola/2020/10/17/news/l-ultimo-abbraccio-di-cannonio-a-erminio-ferrari-ora-sei-nelle-tue-vette-che-hai-sempre-amato-1.39427611 (solo per abbonati) 17.10.2020

- https://www.laregione.ch/rubriche/generi-di-conforto-podcast/1468631/ferrari-erminio-ermi-genere-conforto Podcast Generi di Conforto: ricordo di Erminio Ferrari (puntata 33, 17.10.20)

- https://www.tvsvizzera.it/tvs/letteratura-_storie-di-confine–addio-a-erminio-ferrari/46100990 TV Svizzera per l’Italia del 18.10.2020, articolo di Leonardo Spagnoli

- https://www.verbanonews.it/aree-geografiche/canton-ticino/2020/10/25/un-premio-in-ricordo-di-erminio-ferrari/918662/ Premio in ricordo di Erminio su Verbano news del 25.10.2020

- https://corsodigiornalismo.ch/2020/12/21/assegnati-il-premio-erminio-ferrari-e-il-premio-renato-porrini-2020/ Corso di giornalismo Svizzera italiana, 21.12.2020

- https://www.tio.ch/ticino/attualita/1479760/erminio-premio-ferrari-onore-reportage Assegnato il Premio Erminio Ferrari (1a edizione); articolo di Jenny Covelli del 10.12.2020

- https://www.facebook.com/events/148312347345355/?ref=newsfeed Erminio Ferrari, giornalista, scrittore e tutto il resto … Fabbrica di Carta Villadossola 2.06.2021, evento

- https://www.facebook.com/fabbricadicarta/videos/338699741201639 Erminio Ferrari, giornalista, scrittore e tutto il resto … Fabbrica di Carta Villadossola: 2.06.2021, Video in diretta

- https://www.laregione.ch/cantone/locarnese/1530769/baitin-montagna-erminio-ferrari-limidario Lassù in montagna, ricordando Erminio Ferrari di Stefano Guerra 23.08.2021

- https://www.ossolanews.it/2021/09/04/leggi-notizia/argomenti/cultura-e-spettacoli-4/articolo/aspettando-lettealtura-unescursione-e-un-convegno-in-ricordo-di-erminio-ferrari.html Convegno in ricordo di Erminio Ferrari, 4.09.2021

- https://www.facebook.com/edizioniCasagrande/posts/1480595305624822 (3.09.2021)

- http://www.ticino24.it/index.php/9762-all-alpe-colle-ricordando-erminio-ferrari (4.09.2021)

- https://www.associazioneletteraltura.com/prodotto/aspettando-il-festival-ricordo-di-erminio-ferrari/ (4.09.2021)

Articoli, interviste, racconti di Erminio Ferrari reperibili online

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/interviste/silvia-vidal.html Erminio ed Ellade Ossola intervistano Silvia Vidal, 20.09.2003

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/walter-bonatti-2005-lintervista.html intervista a Walter Bonatti, La Regione Ticino 14 maggio 2005

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/quattordici-volte-edurne-pasaban.html Erminio ed Ellade Ossola intervistano Edurne Pasaban, 24.09.2010

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/ueli-steck-i-record-le-visioni-e-i-limiti-dellalpinismo.html Erminio ed Ellade Ossola intervistano Ueli Steck, 19.11.2011

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/libri-stampa/attraverso-il-sempione-sentieri-roccia-neve-ghiaccio-di-enrico-serino.html recensione di Attraverso il Sempione – sentieri, roccia, neve, ghiaccio di Enrico Serino, 9.04.2013

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/volevamo-solo-scalare-il-cielo-la-solidarnosc-degli-ottomila.html Recensione di Volevamo solo scalare il cielo di Bernadette McDonald, 10.05.2013

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/nanga-parbat-1970-la-recensione-di-erminio-ferrari.html Recensione di Nanga Parbat 1970, di Jochen Hemmleb, 23.05.2013

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/everest-60-anni-tra-mito-e-business.html Everest, 60 anni tra mito e business, 29.05.2013

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/libri-stampa/di-roccia-e-di-ghiaccio-la-storia-dellalpinismo-in-12-gradi-ripercorsa-da-enrico-camanni.html recensione a Di roccia e di ghiaccio di Enrico Camanni, 27.10.2013

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/libri-stampa/il-peso-delle-ombre-di-mario-casella-un-libro-sull-alpinismo-le-bugie-e-le-calunnie.html recensione a Il peso delle ombre di Mario Casella, 14.09.2017

- https://www.laregione.ch/estero/confine/1336197/punta-del-nuovo-weisstor Punta del Nuovo Weisstor, 17.11.2018

- https://www.laregione.ch/ticino7/ticino7/1364900/sull-ofentalhorn Sull’Ofentalhorn, 21.04.2019

- https://www.planetmountain.com/it/notizie/interviste/intervista-a-reinhold-messner.html Erminio ed Ellade Ossola intervistano Reinhold Messner, 13.01.2020

- https://www.laregione.ch/ticino7/ticino7/1450035/cornera-devero-anni-maurino-vetta-cima-pizzo Pizzo Cornera. Toccare la cima, ma con molta attenzione, 18.07.2020

- https://www.pressreader.com/switzerland/laregione/20201003/282136408864388 Un blues per Gilardi, 2.10.2020

- https://www.pressreader.com/switzerland/laregione/20201003/282136408864388?fbclid=IwAR0jweSmzBejpTSD9SfeF6_lKkBtD9qLcOm8ZE-ZKcQA6JGLbivsQB8dX6g

- https://www.laregione.ch/ticino7/ticino7/1468457/valzer-giorgio-musica-tempo-montagna-parole-amico-banda-zio-erminio Valzer per un amico, 17.10.2020

- Ricerca degli articoli di e su Erminio Ferrari sulla stampa ticinese (occorre login):

- https://www.pressreader.com/search?query=erminio%20ferrari

[1] La liberazione. Cannobio, agosto-settembre 1944, Tararà, Verbania 2006.

[2] Lorenzo Camocardi, Trarego memoria ritrovata, Lungometraggio, Casa della Resistenza, Verbania 2007.

[3] Nino Chiovini, Classe IIIaB. Cleonice Tomassetti vita e morte, Tararà, Verbania 2010, 3a edizione.

[4] Mi ricordo la rossa. Storie e luoghi dell’Alpe Devero, Tarara, Verbania 2009.

[5] Nino Chiovini, Mal di Valgrande, Vangelista, Milano 1991; 2a ed. Tararà, Verbania 2002.

[6] Tararà, Verbania 1996.

[7] Il partigiano caduto e riconosciuto dalla madre è Sergio Ciribi; cfr. Nino Chiovini, Classe IIIaB. Cleonice Tomassetti Vita e morte, Tararà, Verbania 2010, p. 36-42.

[8] “Il 27 agosto di ogni anno a Cannobio si celebra una messa di ringraziamento nel santuario della Santa Pietà, perché nel 1944 il Signore aveva guardato giù e salvato Cannobio dalla rappresaglia”. La liberazione cit., p. 23.

[9] Dopo la rioccupazione di Cannobio il comando tedesco imporrà alla autorità elvetiche il rientro in Italia di quei militari tedeschi che si erano illusi troppo presto di esser usciti dalla guerra.

[10] Tzvetan Todorov, Una tragedia vissuta. Scene di guerra civile, Garzanti, Milano 1995.

[11] Tzvetan Todorov, Una vita da passatore. Conversazione con Catherine Portevin, Sellerio, Palermo 2010, p. 429.

[12] Erminio Ferrari, “Storie di treni e di contrabbando” in Matteo Terzaghi e Matteo Campagnoli (a cura), Negli immediati dintorni. Guida letteraria tra Lombardia e Canton Ticino, Casagrande-Doppiozero, Bellinzona-Milano 2015, p. 57.

[13] Casagrande, Bellinzona 2002.

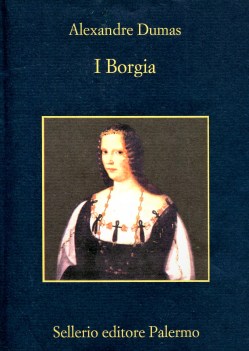

La “Fabbrica di Carta”, il salone annuale del libro del VCO, dopo la chiusura forzata del 2020, quest’anno tra maggio e giugno si è realizzata con il titolo: “Storie nella Storia. Il romanzo storico: da Manzoni a Buticchi”. Non sono un amante del genere ma l’abbinamento Dumas-Borgia-Sellerio[1] mi ha incuriosito.

La triade criminale

Come molti commenti hanno sottolineato più che un romanzo storico questa è una “cronaca criminale” che rientra nei diciotto “Delitti celebri” che Alexandre Dumas compose tra il 1835 e il 1840 ripercorrendo le più significative efferatezze dal Rinascimento agli anni a lui contemporanei; all’epoca si era distinto quale commediografo e giornalista e solo successivamente si dedicherà ai suoi più famosi romanzi storici. Il taglio è appunto fra il giornalistico e il cronachistico, rigorosamente in terza persona e con scarsa presenza di dialoghi a sottolineare implicitamente che quanto riportato non è invenzione letteraria ma frutto di una attenta ricerca documentale.

La vicenda si snoda fra il 1492, anno della elezione di Rodrigo Borgia a pontefice col nome di Alessandro VI e il 1507 con la morte del figlio Cesare, ormai in declino dopo la morte nel 1503 del padre, in un combattimento minore sul confine tra Navarra e Castiglia.

Gran parte della cronaca viene ricostruita in modo dettagliato (congiure, trattati e tradimenti, cambi di alleanze, cerimonie, sfilate militari, battaglie, ecc., ecc.) e risulta francamente noiosa laddove la minuziosità dei particolari fa più volte perdere il filo complessivo della narrazione. Non mancano comunque in questa ricostruzione del potere dei Borgia, dei loro crimini e del loro declino, momenti letterari intensi: oltre all’apertura con il dialogo immaginario fra il morente Lorenzo il Magnifico e il fanatico frate Savonarola e la chiusura, con la citazione di una novella del Boccaccio, posso ricordare la corrida a cui Cesare ha invitato il cognato Alfonso d’Aragona.

Una cornice spagnolesca ricostruita nel cuore della città santa in cui i due cognati si salvano reciprocamente dalla furia dei tori appositamente aizzati, a suggellare ufficialmente un patto fra dinastie, in realtà a mascherare il delitto progettato del marito di Lucrezia, ormai divenuto ingombrante per i piani del Pontefice e di suo figlio. E, all’interno di questa cornice, nel momento in cui Cesare rischia di esser travolto dal toro “un grido di donna partì da una delle finestre”. Alfonso attira l’attenzione del toro verso di lui,

“poi, quando la bestia fu a tre passi, fece un balzo di lato offrendogli invece del fianco la spada che affondò fino all’elsa nel corpo dell’animale. Il toro, fermato a metà della sua corsa, restò un istante immobile e fremente sulle quattro zampe, poi cadde sulle ginocchia, emise un muggito sordo e spirò.

Gli applausi scoppiarono da tutte le parti, tanto la stoccata finale era stata data con destrezza e rapidità. Cesare era rimasto a cavallo e cercava con gli occhi, invece di occuparsi di quello che stava succedendo, la bella spettatrice che aveva manifestato col suo grido un così vivo interesse per lui. La sua ricerca non fu infruttuosa poiché aveva riconosciuto una delle damigelle d’onore di Elisabetta, duchessa d’Urbino, fidanzata a Giovanni Caracciolo, capitano generale della repubblica di Venezia.”[2]

E poche pagine dopo sapremo che la bella damigella destinata al veneziano Caracciolo pagherà drammaticamente l’aver destato l’attenzione del duca Valentino: la farà rapire tenendola prigioniera per soddisfare i suoi piaceri sin quando, ormai non più interessato, la farà ritrovare cadavere nel Tevere.

Uno dei numerosissimi delitti della triade che così Dumas definisce: Rodrigo, Cesare e Lucrezia

“formavano la trinità diabolica che regnò per undici anni sul trono pontificio, come una parodia sacrilega della Trinità celeste.”[3]

L’elenco di misfatti e delitti sarebbe lunghissimo e anche difficile elencarne tutte le tipologie: incesto, stupro, rapimento, inganno, falsificazione di documenti, tradimento, corruzione, simonia, nepotismo, assassinio, avvelenamento, sottrazione di cadavere, fratricidio, uxoricidio, ecc. ecc.

Se nella storiografia, nella letteratura e nella cultura di massa, dai film ai fumetti, l’attenzione si è poi concentrata su Cesare e Lucrezia, Dumas mette bene in luce come nella “triade criminale” / “trinità diabolica” abbia un ruolo centrale il padre Rodrigo che sale al soglio con una prospettiva ben precisa di politica familiare.

Rodrigo (Alessandro VI)

Nato nel 1931 nel territorio di Valenza, dopo gli studi di diritto e una iniziale carriera di avvocato “che abbandonò per quella delle armi”.

“Ma dopo qualche prodezza per provare il suo sangue freddo e il suo coraggio, anche questa gli venne a noia. Proprio allora suo padre morì, lasciando una fortuna considerevole e Rodrigo decise di restare ozioso ispirandosi solo al suo estro e alla sua fantasia. A quest’epoca, diventò l’amante di una vedova che aveva due figlie. La vedova morì, lui prese le ragazze sotto tutela, ne mise una in convento e poiché l’altra era una delle più belle donne mai viste, se la tenne come amante. Era la famosa Rosa Vannozza, da cui ebbe cinque figli: Francesco, Cesare, Lucrezia e Goffredo; non si sa il nome del quinto.”[4]

Sembrava orientato a vivere di rendita ma tutto cambiò con la nomina di suo zio Alfonso che divenne papa col nome di Callisto III (1455-1458): questi lo volle a Roma nominandolo successivamente arcivescovo di Valenza e cardinale.

“Aveva fatto un po’ fatica ad accettare il cardinalato che lo incatenava a Roma e avrebbe preferito essere vicario generale della Chiesa, posizione che gli avrebbe dato maggiore libertà di vedere la sua amante e la sua famiglia. Ma suo zio Callisto gli fece balenare davanti agli occhi la possibilità di succedergli un giorno e, da quel momento, l’idea di essere il capo supremo dei re e delle nazioni si impossessò a tal punto di Rodrigo, che non pensò più che al fine che suo zio gli aveva fatto intravedere.” [5]

Trentaquattro anni dopo la morte dello zio e altri quattro pontefici (Pio II, Paolo II, Sisto IV e Innocenzo VIII) nel 1492 Rodrigo, sbaragliando (e corrompendo) gli avversari, ascese al “sacro soglio” assumendo il nome di Alessandro VI e da quella inattaccabile posizione riconobbe i propri figli illegittimi, li collocò nei vari centri di potere, ne organizzò (e disfò) matrimoni, emanando nei loro confronti ordini (anche scellerati) e comunque coprendone i misfatti. La storia della chiesa considera comunque il suo un pontificato di rilievo e innovatore.

Cesare (duca Valentino)

“Cesare Borgia apprese la notizia dell’elezione di suo padre all’università di Pisa dove studiava. La sua ambizione aveva talvolta sognato una simile fortuna, eppure la sua gioia fu smisurata. Era allora un giovane fra i ventidue e i ventiquattro anni, abile in tutti gli esercizi fisici e soprattutto nelle armi. Capace di montare a pelo i più focosi cavalli e di tranciare la testa a un toro con un solo colpo di spada, era però arrogante, geloso, subdolo e, secondo Tommasi, grande fra gli empi […] Tale era l’uomo a cui il destino aveva appena appagato ogni desiderio e che aveva come motto: «Aut Caesar, aut nihil», «O Cesare o niente».”[6]

Mentre il fratello minore, Giovanni, fu instradato al potere politico-militare, Cesare fu nominato dal padre Cardinale, nomina che non corrispondeva ai suoi auspici, più orientato alla vita civile, a festosi festini e alle imprese militari. Dopo l’uccisione del fratello Giovanni (che molti, Dumas compreso, hanno attribuito a un ordine di Cesare), preferì tornare allo stato laicale.

“Dopo la morte del fratello, Cesare aveva mostrato con tutte le sue azioni la scarsa vocazione per la vita ecclesiastica; quindi nessuno fu stupito quando, nel corso di un concistoro riunito da Alessandro VI, Cesare entrò e rivolgendosi a lui, cominciò a dire che fin dai suoi primi anni, per le sue doti e per il suo talento, si era sentito portato verso le professioni secolari, e che si era dato alla Chiesa, accettando la porpora, le altre cariche e l’ordine sacro del diaconato solo per obbedire a Sua Santità.”[7]

Ottenuto il benestare abbandonò la porpora e si dedicò alla sua avventura di conquista di un ampio ducato in Italia centrale. Rapida meteora che abbagliò molti, a partire da Machiavelli, ma che decadde rapidamente dopo la morte, e la protezione, del padre.

Dumas la ritrae a tinte fosche: “La sorella era degna campagna del fratello. Libertina per fantasia, empia per temperamento, ambiziosa per calcolo, Lucrezia bramava piaceri, adulazioni, onori, gemme, oro, stoffe fruscianti e palazzi sontuosi. Spagnola sotto i suoi capelli biondi, cortigiana sotto la sua aria candida, aveva il viso di una Madonna di Raffaello e il cuore di una Messalina, perciò gli [a Rodrigo] era cara e come figlia e come amante perché si vedeva in lei, come in uno specchio magico, con le proprie passioni e i propri vizi.”[8]

In realtà, nonostante questa premessa (e la copertina a lei dedicata dall’editore) in tutta la narrazione Lucrezia ha un ruolo minore e viene il dubbio che più che una protagonista efferata fosse piuttosto la vittima delle volontà del padre e del fratello. Riuscì poi a costruirsi una vita indipendente e un personale prestigio dopo la morte del padre e il declino e morte del fratello. Così ne chiude la vicenda Dumas:

“In quanto a Lucrezia, la bella duchessa di Ferrara, morì tra gli onori e il fasto, adorata dai suoi sudditi come una regina e cantata come una dea dall’Ariosto e dal Bembo.”[9]

[1] Alexandre Dumas, I Borgia, Sellerio, 2004.

[2] Pag. 198-199.

[3] Pag. 52.

[4] Pag. 39-40.

[5] Pag. 41-42.

[6] Pag. 45.

[7] Pag. 154-155.

[8] Pag. 52.

[9] Pag. 283.

a cura del Centro di Documentazione della Casa della Resistenza**

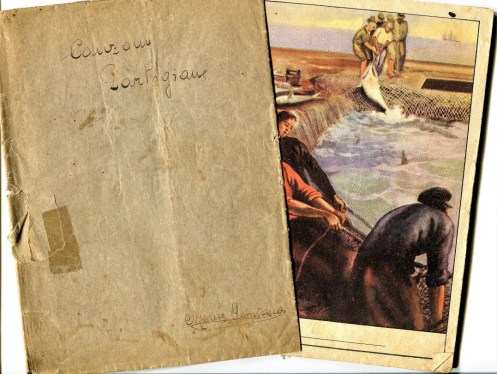

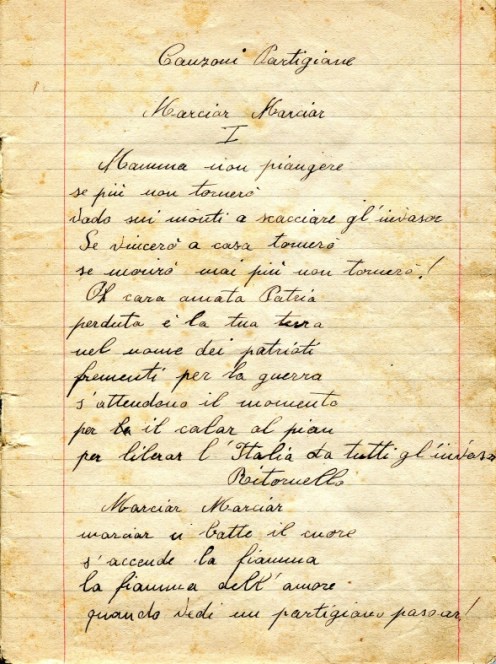

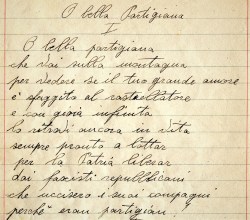

Risalire all’origine dei canti partigiani non è operazione facile sia per il contesto “alla macchia” in cui sono nati che per le caratteristiche proprie di trasmissione orale con il suo continuo riadattamento da luogo a luogo, da banda a banda. Salvo poche eccezioni di testi scritti da uno specifico autore, sono stati sottoposti – sul piano melodico e testuale – a una costante “rielaborazione della tradizione”, iniziata nei mesi della Resistenza e proseguita nel dopoguerra e naturalmente tuttora in atto. Ne fa fede la canzone oggi più cantata – anche all’estero – della Resistenza: Bella Ciao della quale non è noto quanto (e, per alcuni, se) e dove sia effettivamente risuonata durante la Lotta di Liberazione, tanto che Cesare Bermani ha potuto inizialmente definirla una vera e propria “invenzione della tradizione” [1].

Grazie a una donazione[2]il nostro Centro è in possesso di un importante documento coevo: un quaderno dove, in 48 pagine, sono trascritte con cura 30 Canzoni Partigiane. È stato compilato tra il febbraio 1945[3] e i primi due o tre mesi dopo la liberazione dalla ventenne Maria Luisa Fontana (1924 – 2017); era residente a Intra ma la sua famiglia aveva stretti legami con il paese di Intragna, dove spesso stazionava, e con noti esponenti della Resistenza. Intragna è stata inoltre in più occasioni sede di comandi partigiani (Cesare Battisti, Valgrande Martire, e successivamente della Divisione Mario Flaim); Nino Chiovini ricorda anche il ruolo importante che avevano alcune staffette del paese[4].

Salvo due canzoni di diffusione nazionale (La guardia rossa e Fischia il vento[5]) le altre fanno tutte riferimento alle bande e al territorio locali: dal Verbano al Cusio e alla Valsesia. Tre sole sono di autori partigiani noti[6]: Marciar Marciar di Antonio Di Dio, La strada del Pian Vadaà e La volante Martiri di Trarego scritte da Nino Chiovini.

Un primo gruppo riporta gli inni di alcune formazioni: Valdossola, Cesare Battiti e Giovine Italia.

E tutto intorno ai monti

e alle vali del Verbano

ascolti un coro che nessun uguaglia

è il Battaglion Val d’Ossola

e si sente da lontano

la quarta banda

è la giovane Italia,

giovani forti ardenti ed italiani

son loro, sono i nostri partigiani.

Nazi-fascisti finiran nell’onde

del lago dove sono più profonde.

Gridan le voci, grida la mitraglia

i figli siamo noi

della Giovane Italia![7]

Un altro gruppo è dedicato a partigiani caduti. Due al giovane partigiano Lupo[8] (La canzone del Lupo e Lupo): “Oh Lupo sulla montagna / triste e breve è stata la tua campagna; La canzone a Romeo è dedicata al diciannovenne partigiano Mario Brasca caduto il 17 giugno ’44 sulla Marona: “Disse Luigi[9]/ un partigiano in pianto / Romeo riposa lassù sulla Marona / tra neve e ghiaccio”. Una quarta (La canzone a Franco) è dedicata a un partigiano, non identificato, ferito a morte in un trasferimento verso Gozzano per un recupero di armi. Non mancano le canzoni dedicate ai caduti negli eccidi di Fondotoce (Il canto dei 43 fucilati) e Trarego (I 7 martiri e quella sopra citata di Chiovini).

Un aspetto importante del documento è l’indicazione “Si canta sull’aria di …”, in calce alla maggioranza dei testi, che ci permette non solo di “rivivere” le canzoni ma di percepirne il clima e gli aspetti della cultura popolare di riferimento. Oltre ad alcuni inni patriottici di guerra e degli alpini (Piave, Monte Grappa) ben quattro fanno riferimento al repertorio fascista (Giovinezza e gli Inni dei Sommergibilisti, della X Mas e del Battaglione S. Marco) con un rovesciamento tematico dove ad esempio Giovinezza si trasforma in “Capitano capitano / che dal signore sei mandato / tutta Omegna ti saluta / inneggiando al tuo valor …”. In un caso il rovesciamento non è solo tematico, ma beffardo: sull’aria dell’Inno della X Mas ci si rivolge alle ragazze che hanno amoreggiato con i fascisti:

Piangeranno piangeranno

le ragazze di Verbania

se la Decima va via

resterà sol la borghesia

ma i borghesi non le vorran!

I temi melodici più consistenti sono però quelli riferiti alla musica leggera e ballabile composta e diffusa a livello popolare negli anni Trenta e primi Quaranta. Abbiamo ad esempio L’Olandesina[10] dove la storia del baleniere Morris, morto sul mare lasciando alla amata Ketty solo l’eco della sua canzone, si trasforma con poche variazioni nella Cusianina che “amava Bruno il suo bel partigian” morto in montagna. Recupero melodico e tematico ripreso anche in altre aree della lotta partigiana, ad esempio in Romagna (Santa Sofia) dove la bella Vanna piange il partigiano Stoppa[11]. Altre melodie di quegli anni richiamate sono La mia canzone al vento, Campagnola bella, Il tango delle capinere e Rosabella del Molise dove l’invocazione dell’innamorato “Rosabella dimmi sì sì sì” diventa “Patriota vieni giù giù giù / a salvar la gioventù”. All’allegro ritmo di polka della notissima Rosamunda abbiamo due versioni di Oh Fascista! quale irrisione dell’avversario (“tu mi fai morir / perché sui monti / tu non vuoi venir” oppure “ti ricordi / di quel mitra che ti ho fregato / disteso su quel prato / oh che felicità!”).

Non mancano qua e là anche note melanconiche e nostalgiche: in particolare con la canzone Nella notte che riprende la melodia di Una strada nel bosco[12]:

Le prime stelle in cielo brillano già

e un avamposto

veglia e all’erta sta …

Tace

la vallata ed il monte

solo l’eco risponde

col suo placido suon.

I partigiani allor

cantano con languor

cercando di non pensare più

agli affetti lontani!

* Pubblicato in forma leggermente ridotta sul n. 2/2020 di Nuova Resistenza Unita, pag. 12-13.

** Ringraziamo Arialdo Catenazzi “Ari” per l’aiuto nell’identificazione dei nomi di battaglia riportati nel documento.

—————

Indice delle canzoni

- Marciar Marciar [cfr. av popolo 141-142]

- Inno della IV Banda della Giovane Italia (si canta sull’aria del Piave)

- Canzone del B. [Battaglione] Val d’Ossola

- Capitano (Si canta sull’aria di Giovinezza)

- A mezzanotte va (Sull’aria del Ronda) [Tango delle capinere)

- La canzone del Lupo

- Lupo (si canta sull’aria di Vento) [La mia canzone al vento]

- La canzone a Franco

- La canzone della Banda Cesare Battisti (Monte Zeda)

- Oh Fascista! (Sull’aria di Rosamunda)

- Chiome (Sull’aria di Vento) [La mia canzone al vento]

- O bella Partigiana

- Il canto del partigiano (Sull’aria dell’Inno dei Sommergibili)

- Nella notte (Sull’aria di C’è una strada nel bosco)

- La canzone a Romeo

- Patriota vieni giù (Sull’aria di Rosabella dimmi di sì)

- Nella Valsesia (Sull’aria della Campagnola)

- Siam ribelli (Sull’aria di Battaglioni M.)

- La strada del Pian Vadaà

- Oh fascista! [altra versione. Sempre] (sull’aria di Rosamunda)

- Cusianina (Sull’aria di Olandesina)

- La guardia rossa

- Vinceremo (Sull’aria del Batt. S. Marco)

- Garibaldi (Sull’aria dell’Inno “Monte Grappa”)

- Inno del ribelle

- I 7 martiri (

di Trarego. O traditor) - Il canto dei 43 fucilati

- La volante Martiri di Trarego (Sull’aria del canto russo)

- Il canto del partigiano Russo (tradotto in italiano [Fischia il vento])

- Il canto per chi rapate saran! (Sull’aria del canto della Decima Mas)

Il PDF con l’intero quaderno è scaricabile > qui <

[1] Avanti popolo. Due secoli di canti popolari e di protesta civile, Istituto Ernesto De Martino, 1998, p. 144. Le più recenti ricerche dello stesso Bermani la avvalorano come canto diffuso fra i partigiani del centro Italia: cfr. C. Bermani, Bella ciao. Storia e fortuna di una canzone dalla resistenza italiana all’universalità delle resistenze, Interlinea, Novara 2020.

[2] di Tiziano Maioli, guida ufficiale del Parco Nazionale ValGrande, figlio dell’autrice.

[3] Il retro della copertina porta la data del 20-2-45.

[4] “Sadìn e Margherita”: Fuori legge???. Dal diario partigiano alla ricerca, Tararà 2012, p. 145.

[5] Qui titolata Il canto del partigiano Russo (tradotto in italiano).

[6] Nomi non riportati sul quaderno; i testi hanno non poche varianti anche se di poco peso.

[7] Seconda strofa dell’Inno della IV Banda della Giovane Italia (“Si canta sull’aria del Piave”).

[8] Renzo (Vincenzo) Calabrese di Intra (classe 1925), caduto a Unchio il 21 gennaio 1945.

[9] Luigi Fumagalli Cinema; nel suo diario partigiano racconta della morte di Romeo e cita quattro versi di questa canzone: P. De Toni – A. Catenazzi – E. Monti (a cura), Vite Partigiane, ANPI VCO 2013, p. 55-57.

[10] Su questa melodia anche la sopracitata canzone dedicata a Romeo.

[11] Cfr. https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=51911&lang=it.

[12] Attribuita e cantata dal baritono Gino Bechi (1943) e implicitamente riferita ai bombardamenti alleati.

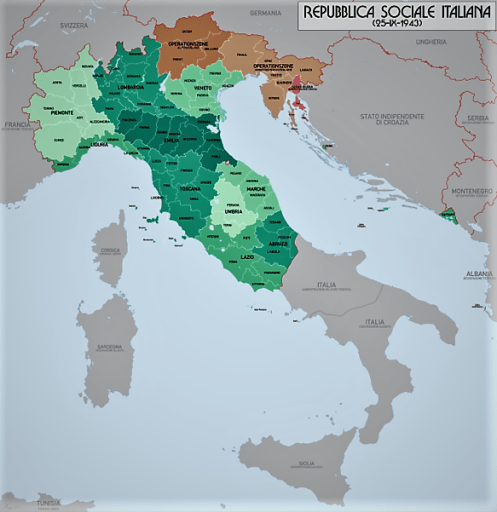

Nel 2019 esce, edito da Laterza, “Storia della Resistenza” di Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, opera innovativa che affronta la storia complessiva della Resistenza italiana facendo tesoro degli studi più recenti a partire dalla svolta impressa da Claudio Pavone nel 1991 con Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza. Nel 2020 Franzinelli pubblica “Storia della Repubblica Sociale Italiana 1943-1945” opera che colma un vuoto sostanziale rispetto agli studi sul fascismo, in genere incentrati sul periodo precedente oppure, per il periodo di Salò, su singoli aspetti[i]. Due opere corpose – oltre 1300 pagine – che mantengono la stessa struttura (capitoli tematici in successione logica e cronologica, foto d’epoca e un testo-documento esemplare a conclusione di ogni capitolo) e la stessa metodologia: analisi estesa al medio periodo e costantemente intrecciata con le biografie di personaggi, noti e meno noti, che esplicitano le tematiche affrontate e ne illustrano le articolazioni non sempre convergenti. Due percorsi paralleli – Resistenza e fascismo repubblicano – e nello stesso tempo con dinamiche fra loro rovesciate.

“Abbiamo voluto raccontare la molteplicità della Resistenza, il suo essere costituita da tante spinte diverse, azioni differenti, partecipazioni ineguali ed eterogenee, ma convergenti – pur con motivazioni ideali e pratiche, individuali e collettive, dissimili – verso un unico fine, quello di riacquistare la libertà, sconfiggere il nazismo, disfarsi dell’eredità fascista che aveva oscurato per vent’anni l’Italia”. … “La Resistenza è stata molteplice, articolata, sfaccettata, è stata l’insieme di scelte e comportamenti differenti che si sono intrecciati e sommati in un arco di tempo molto compresso (venti mesi)”[ii].

Articolazione e diversità che si manifesta sin dall’inizio, anzi in più casi “prima dell’inizio” come nella vicenda della maestra trentina Clara Marchetto che copia nel 1940 la documentazione sulla corazzata Littorio per farla pervenire agli alleati, ma denunciata da un infiltrato sarà condannata dal regime all’ergastolo. Liberata nel ’44 dal Comando alleato sarà tra i fondatori del Partito Popolare triestino; denunciata dal democristiano Flaminio Piccoli nel 1949 per tradimento della Patria sarà di nuovo incarcerata e, connessa la libertà provvisoria, preferirà espatriare per non tornare in carcere.

Articolazione che riflette le diverse origini, molto spesso più sociali e territoriali che politiche; scelte per alcuni nate prima dell’8 settembre come per molti militari con l’esperienza traumatica della guerra all’estero, in Grecia e in Russia in particolare, che li ha distaccati dal fascismo, anche chi, come il cattolico Teresio Olivelli, che del fascismo e del culto della “razza italiana” era stato acceso sostenitore. Altrettanto articolato il supporto (il retroterra) che donne, operai, contadini, clero ecc. danno, in forme più o meno attive e convinte, al movimento partigiano.

Vi sono luoghi e situazioni che diventano implicitamente centri di formazione alla libertà.

“I partigiani nascono sulle cime montuose. Sono il frutto di una seminagione avvenuta nella seconda metà degli anni Trenta, quando una generazione di futuri promotori del ribellismo visse l’alpinismo come fattore identitario e stile di vita […] prima di impegnarsi nella Resistenza maturarono un’esperienza e un’etica alpinistiche di prim’ordine, premessa e coronamento della scelta antifascista quale ricerca interiore di libertà. Molti futuri partigiani si sono formati alla Scuola militare di alpinismo di Aosta, fondata nel gennaio 1934 e affidata alla direzione del tenente colonnello Luigi Masini. Al momento dell’armistizio Masini è generale e comanda la 3a Brigata Alpina; evita la cattura da parte tedesca, prende contatto con i primi ribelli di Brescia e di Trento, e nel 1944 assume il comando delle Fiamme Verdi (nel 1953 diverrà deputato per il Partito socialista). L’avvocato Ettore Castiglioni (1908), scalatore e importante studioso, autore di numerose guide alle Alpi, richiamato alle armi nel 1942 e assegnato quale istruttore alla Scuola militare di alpinismo di Aosta, mette a buon frutto le sue capacità per condurre al confine svizzero centinaia di ricercati politici e razziali (incluso il futuro presidente della Repubblica Luigi Einaudi), aiutato da una decina di suoi allievi alpini.”[iii]

Castiglioni fermato e internato dalle autorità elvetiche fuggirà senza attrezzatura né scarpe trovando la morte in montagna per assideramento. Atri caduti nati da questa esperienza sono Leopoldo Gasparotto ucciso dalle SS a Fossoli e il Colonnello bresciano Raffaele Menici che, data vita ad una formazione in Val Camonica collegata ai garibaldini, cadrà in un agguato tesogli da alcuni partigiani delle Fiamme verdi.

È questo uno degli episodi di scontro e violenza tra partigiani, come quello di matrice garibaldina commesso a Porzus[iv] o la uccisione sul Lago d’Orta del maggiore dei servizi USA William Holohan[v], episodi che una storiografia aggiornata, lasciate alle spalle le controversie legate al periodo della guerra fredda, non deve ignorare.

“Sono storie inevitabilmente amare […]. Storie rimaste troppo a lungo nell’ombra, anche per il timore di prestare il fianco ai denigratori della Resistenza […] In realtà danni assai maggiori ha prodotto un silenzio che di fatto ha amputato la complessità del movimento di liberazione nazionale, rendendolo monco e poco credibile agli occhi dei posteri.”[vi]

Se il movimento resistenziale si è alimentato di queste insorgenze dalle mille facce e, sia pur con contrasti, ha saputo convergere in un esito auspicato, inverso è il percorso della Repubblica Sociale: la storia di un tentativo irrisolto che conflitti interni, dipendenza dall’occupante germanico, esaltazione della violenza e razzismo portano a un progressivo sfaldamento.

“La RSI fu anzitutto il regno della discordia. È una storia contorta e complessa, dietro l’unità di facciata stanno linee divergenti, personaggi in rapporti conflittuali tra di loro.”[vii]

Innanzitutto il “pegno” pagato ad Hitler per la liberazione di Mussolini; il Reich il 1° ottobre annette tutto il nordest dal Trentino all’Istria e la Wehrmacht controlla direttamente tutto il territorio a sud di Roma a ridosso del fronte di guerra.

Pegno ribadito con il processo di Verona del gennaio ’44: “L’ambasciatore Filippo Anfuso (già legatissimo a Ciano) riferisce soddisfatto l’apprezzamento dei vertici nazisti per la portata simbolica delle sei fucilazioni:

«Non vi è dubbio che il processo di Verona abbia qui rivelato come l’Italia Repubblicana abbia tagliato i ponti col passato e come intenda essere vicino alla Germania in ogni modo e per sempre».[viii]

Una “repubblica” che non riesce a diventare Stato e che si frammenta in una pluralità e conflitti di competenze.

“Accanto e al di sopra di governo e Partito vi sono i Comandi germanici, ma pure i capi delle province, i comandanti di singoli reparti militari e dei nuclei di polizia più o meno regolari. La debolezza delle istituzioni centrali lascia spazio a potentati locali, in situazioni confuse e fluide, dentro le quali le visioni ideologiche cedono il passo alla tutela di interessi concreti. Salò è la capitale immaginaria di uno Stato dove la periferia conta più di quell’improbabile centro periferico.”[ix]

Uno sfaldamento crescente che miti quale quello della “fedeltà” o dei “ragazzi di Salò” non riescono a nascondere. Il gerarca Renato Ricci invia al fronte

“centinaia di giovani dai 16 ai 18 anni, considerati fascisti integrali pronti a battersi e a morire per l‘idea. […] Tra i lati peggiori e meno indagati vi è il fenomeno dei bimbi-soldati. Col ruolo di mascotte dispongono di piccoli ma efficienti fucili e pugnali. Partecipano ai rastrellamenti e sono spesso privi di freni inibitori; travolti immaturi nel turbine della guerra, la considerano naturale: torturare o uccidere il nemico è un gioco eccitante, legittimato dalla giustezza della causa e dal plauso dei camerati.”[x]

Uno “Stato” che vorrebbe dotarsi di un proprio esercito di leva come auspica il Ministro della difesa Graziani, senza ingerenza della Milizia e delle variegate bande in camicia nera. Per ottenerlo anche lui paga subito il pegno.

“Il 6 ottobre (1943) d’intesa coi tedeschi ordina il disarmo dei carabinieri romani rei il 25 luglio d’esser stati strumento del re e di Badoglio. Reparti paracadutisti, SS e camicie nere disarmano circa 2.000 carabinieri, destinati all’internamento e deportati in Austria, Germania e Polonia. Il 9 ottobre a Hitler e al comandante della Wehrmacht Graziani prospetta la costituzione di 25 Divisioni, ma gli viene concesso di allestirne quattro, meno di un sesto del suo obiettivo.”[xi]

Il tutto intriso di un razzismo che ha radici teoriche e pratiche nel ventennio.

“Il razzismo in camicia nera è autonomo da quello in camicia bruna: le discriminazioni contro i “meticci” in Eritrea e Somalia precedono di un quinquennio la svolta antiebraica del fatidico 1938. […] Il 18 aprile 1944 un decreto istituisce l’Ispettorato generale per la Razza, con sede a Desenzano del Garda, «alle dirette dipendenze del Duce» che verrà diretto da Giovanni Preziosi … colui che nel 1921 introdusse in Italia i «Protocolli dei savi anziani di Sion», amico dei tedeschi che lo avevano salvato e portato in Germania dopo il 25 luglio. Legato al filosofo Julius Evola (che si pregia di averlo quale «intimo amico e collaboratore») e ad altri intellettuali virulentemente antiebraici.”[xii]

E se, grazie alla amnistia di Togliatti (22.6.1946) e alla “Legge di clemenza” (7.2.1948) di Andreotti ben pochi e poco pagheranno per i crimini fascisti, nessuna condanna sarà inflitta per i reati razziali. “Ufficialmente dunque – per la magistratura della Repubblica italiana – la Repubblica Sociale non ha antisemiti condannati come tali.”[xiii]