aggressione, aggressività, aggressività affermativa, aggressività distruttiva, alieno, altro, ambientalismo, Andrea Gnemmi, Antony Storr, antropologia, Ashley Montagu, assimilazione, bambino, barbari, buon selvaggio, capacità di giudizio, CNV, comportamenti violenti, comportamentismo, comunicazione, comunicazione non verbale, conflitto, culture, deontologia, devianza, dispensa didattica, distanziamento, diverso, egocentrismo, elettroshock, empatia, Erich Fromm, esperimento di Milgram, etica, etologia, frustrazione, gruppo, guerra, Hannah Arendt, Hans Magnus Enzensberger, impulso, Indirizzo di Scienze Umane e Sociali, innatismo, istinto, Istituto Cobianchi, istituzioni chiuse, John Dollard, Konrad Lorenz, Leonard Berkowitz, logos, Margaret Mead, Mausoleum, Melania Klein, Nanni Salio, pandemia, Percorsi didattici, Philip Zimbardo, progresso, psicoanalisi, punizioni, Renato Sacco, Robert R. Sears, Scienze umane e sociali, scimmia nuda, seminario, Sigmund Freud, sociologia, Stanley Milgram, straniero, trauma, Ugo Cerletti, Violenza, violenza rituale

Aggressività: forme e interpretazioni (dispensa didattica – febbraio 1999)

Come già sottolineavo in un precedente post, la scuola difficilmente riesce a mantenere memoria delle sue attività e percorsi didattici, cui si aggiunge la scarsa cura dei suoi archivi. La situazione si è aggravata recentemente: l’esigenza di nuovi spazi necessari per sfoltire le classi nell’epoca della pandemia fa spesso sì che archivi e magazzini si trasformino in aule e laboratori e i materiali didattici, tesine, ricerche, vecchi testi e magari anche verbali ecc. vengano accumulati in malo modo se non, irresponsabilmente, mandati al macero.

In solaio ho un certo numero di questi materiali realizzati nelle classi dell’Indirizzo di Scienze Umane e Sociali dell’Istituto Cobianchi nelle quali ho insegnato, per cui non penso sia inutile digitalizzare e postare alcuni di quelli che mi sembrano più significativi. Con l’avvertenza che vanno letti collocandoli non solo nel contesto didattico di quei corsi sperimentali ma anche in quello culturale e delle conoscenze dell’epoca.

Nell’anno scolastico 1998-99 per le classi 5^A e 5^B si era scelto quale argomento monografico interdisciplinare da presentare all’esame “Aggressività e violenza”. In questo ambito avevo realizzato una dispensa di base sulla Aggressività che riporto di seguito. In calce una sintetica descrizione del percorso realizzato con quelle classi.

AGGRESSIVITÀ

Dispensa di base

Premessa

Si pone, in primo luogo, un problema a prima vista terminologico, ma che immediatamente diventa concettuale: quale significato assegniamo alla parola “aggressività”? L’etimologia latina (aggredior = vado verso, cammino in avanti) apre la strada a due accezioni decisamente diverse, che però vengono molte volte confuse fra loro. Confusione, appunto, non solo terminologica, ma con rilevanti conseguenze sul piano concettuale. Bisogna infatti distinguere fra:

1. AGGRESSIVITÀ nell’accezione derivante da “progredisco, mi affermo, mi autorealizzo, impongo la mia presenza, pongo in evidenza il mio esserci (ci sono) e il mio essere (sono così)”. Aggressività in questa accezione è pertanto predisposizione, capacità di mobilitare le proprie energie, per la propria (auto)affermazione.

> tendenza/tentativo di imporsi, di influenzare, di affermarsi > AGGRESSIVITÀ AFFERMATIVA

L’aggressività in questa accezione:

- può avere (ed ha in primo luogo) una funzione espansiva (attività, creatività, ampliamento della propria sfera di azione e di influenza) ed una funzione difensiva (tutela del proprio spazio e, ancor prima, della propria identità);

- non è necessariamente conflittuale: può risolversi in una appartenenza accettata nel gruppo a cui ci siamo posti/imposti, in una “accoglienza”, in un riconoscimento del nostro esserci e del nostro essere (delle nostre peculiarità);

- può essere anche una aggressività “chiamata” (richiesta) dal gruppo: «dimostra di essere all’altezza, di poter essere “degno” di farne parte e/o di potervi svolgere un determinato ruolo»; ogni iniziazione o rito di passaggio (per esempio un esame) comporta pertanto un impiego di aggressività (di mobilitazione delle proprie energie per affermarsi);

- vi può essere competizione/conflittualità qualora il proprio porsi tenda a sovrapporsi con l’esserci (o la volontà di porsi) di altri (questo dipende dalle condizioni sociali date: possibilità o meno di spazio “sociale”, all’interno del gruppo in generale e/o in uno specifico ruolo, per il “nuovo”).

L’aggressività, in questo ultimo caso, si afferma/disloca in un conflitto; è bene ricordare come il conflitto all’interno di una comunità non abbia in genere caratteristiche violente né si risolvi necessariamente con una vittoria/sconfitta in quanto:

- i conflitti, all’interno delle comunità, si svolgono secondo regole (e talora veri e propri rituali) da tutti condivisi; la competizione/conflitto diventa dunque, in primo luogo, una competizione con se stesso, un mettersi alla prova, sia pur in relazione alla prova dell’altro;

- il conflitto può trovar soluzione, all’interno di una comunità, solo attraverso una mediazione; e vi è mediazione solo se vi è riconoscimento dell’altro, della sua presenza nella comunità e del suo punto di vista;

- il porre, sostenere il proprio punto di vista (le proprie esigenze, i propri diritti, le proprie capacità, ecc.) all’interno di una mediazione comporta aggressività in questa prima accezione (aggressività affermativa);

- l’assenza di mediazione comporta la permanenza del conflitto o la rottura/scissione della comunità: solo da qui può derivarne aggressività nella seconda accezione (aggressività distruttiva);

- la mediazione non necessariamente comporta distribuzione di vantaggi e svantaggi (soluzione a somma zero), ma può anche portare a vantaggi reciproci (soluzione a somma positiva): il conflitto (gioco competitivo a somma zero) può cioè trasformarsi in cooperazione (gioco cooperativo a somma positiva); la creatività (e produttività sociale) di una comunità consiste in fondo proprio in questo: permettere l’affermazione non competitiva di tutti i suoi membri valorizzandone le capacità e mobilitandone le energie (l’aggressività affermativa).

2. AGGRESSIVITÀ nell’accezione derivante da “invado (o comunque tento di invadere) lo spazio altrui”, non ne riconosco la collocazione qui, violo il suo “intorno”. L’aggressività in questa accezione comporta negazione, offesa, danneggiamento e, in prospettiva, distruzione (morte) dell’altro. Aggressività pertanto che si manifesta come AGGRESSIONE e che comporta necessariamente l’impiego di violenza. Essa comporta, qualunque sia il livello dell’aggressione, un non riconoscimento dell’altro, la non accettazione della sua presenza, dei suoi diritti, della sua persona, del suo esserci.

Dal “fatti più in là” a: “scompari dalla mia vista” … “esci dalla comunità” … “non meriti di esistere, non esisti, non sei nulla” … “ti distruggo”.

> Volontà di violare, danneggiare, distruggere > AGGRESSIVITÀ DISTRUTTIVA

Ora è evidente che la riflessione sull’aggressività che ci interessa è quella sull’aggressività/aggressione; è necessario tener comunque presente anche il primo significato, proprio per evitare di confondere i due tipi di aggressività. Qual è l’origine dell’aggressività distruttiva? Quali le cause? Deriva e/o si innesta su quella affermativa ed ha pertanto anch’essa una funzione adattiva o ha altre origini (non necessariamente adattive e magari disadattive)? La distruttività si rivolge solo verso altri o possiamo parlare anche di autoaggressività (o autodistruttività o aggressività autoplastica)?

Le risposte sono diverse e in parte derivano dell’intravedere o meno un nesso fra l’aggressività affermazione e l’aggressività aggressione: l’aggressione scatta forse quando una energia autoaffermativa non riesce a realizzarsi, qualunque siano i motivi “scatenanti”? dire SÌ o NO implica concezioni diversissime dell’atto aggressivo, e più in generale dell’uomo. Dire SÌ implica una concezione pessimista negativa/ distruttiva dell’uomo: essere che, per realizzarsi, deve (dovrebbe) sempre entrare in competizione/conflitto con i suoi simili.

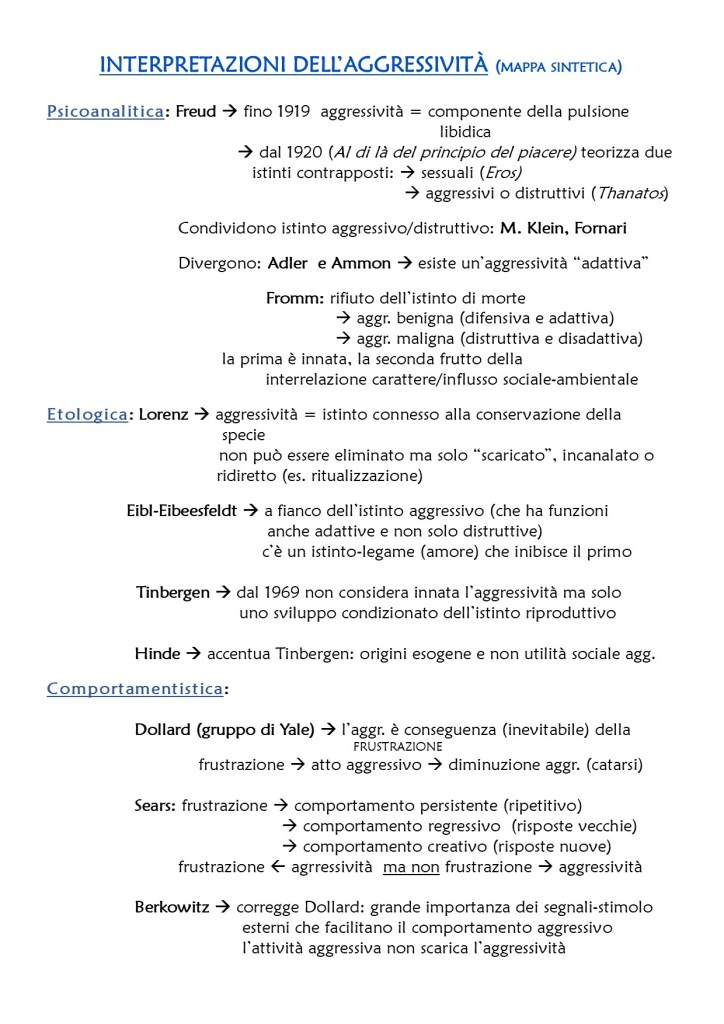

La diversità delle risposte dipende, in secondo luogo dalla diversità degli ambiti culturali e scientifici in cui sono nate: neuropsicologia, etologia, psicologia sperimentale e comportamentismo, psicologia sociale, psicoanalisi, psichiatria, antropologia, filosofia, … Le due tendenze fondamentali possono essere così riassunte:

1. l’aggressività/aggressione ha origini istintuali e di conseguenza non può essere eliminata, ma solo controllata;

2. essa ha origini ambientali e pertanto è possibile dar vita a contesti sociali (e in prospettiva statali) in cui la aggressività (aggressione) può scomparire (esser superata).

Naturalmente sono possibili anche mediazioni del tipo: su di un corredo genetico innato si innestano le influenze dell’ambiente (della cultura) che possono indirizzare la base innata in direzioni fra loro molto diverse. E quali sono le influenze dell’ambiente che possono innescare una aggressività distruttiva? Anche qua abbiamo fondamentalmente due tipi di risposte fra loro contrapposte:

1. la frustrazione (interferenza che inibisce un bisogno, una meta, una attività di realizzazione) genera una tendenza all’aggressività che ha bisogno di “scaricarsi” (modello pneumatico-catarchico);

2. la assimilazione di modelli di comportamento violento sia in modo diretto (imitazione) che indiretto (allentamento delle inibizioni all’aggressività).

La violenza

Il tutto nasce da una semplice constatazione: l’uomo è l’animale più violento in quanto esercita la sua aggressione anche contro la sua stessa specie.

“Che l’uomo sia un essere aggressivo ci pare fuori discussione. Ad eccezione di certi roditori, nessun vertebrato distrugge abitualmente altri membri della sua stessa specie. In genere nessun altro animale prova un piacere particolare nell’esercitare la crudeltà su un suo simile. Siamo soliti definire gli esempi più ripugnanti di crudeltà umana come “brutali” o “bestiali”, volendo significare con questi aggettivi che un tale comportamento sarebbe caratteristico di animali meno evoluti di noi. Purtroppo bisogna riconoscere, invece, che le punte estreme del comportamento cosiddetto “bestiale” si riscontrano solo nell’uomo e che in natura è impossibile trovare un equivalente del maltrattamento riservato ai propri simili dagli esseri umani. La triste realtà è che noi siamo la specie più crudele e spietata che sia mai comparsa sulla faccia della terra e che, anche se rabbrividiamo d’orrore quando sui giornali o nei libri di storia leggiamo delle atrocità commesse dall’uomo, in fondo al cuore sappiamo che ognuno di noi alberga in sé quei medesimi impulsi che ci ripugnano, gli impulsi che spingono all’omicidio, alla tortura, alla guerra”. A. STORR, L’aggressività nell’uomo, De Donato, Bari, 1968, p. 11

La constatazione che l’uomo sia l’animale che più frequentemente esercita violenza contro appartenenti alla sua stessa specie, solleva il velo ad una realtà che, di norma, ci rifiutiamo di accettare: l’uso del termine “bestiale”, come sottolinea Storr costituisce pertanto una indicativa distorsione dei fatti. Che in “ciascuno di noi alberga in sé quei medesimi impulsi che ci ripugnano, gli impulsi che spingono all’omicidio, alla tortura, alla guerra” costituisce invece una INTERPRETAZIONE (o meglio uno dei due ambiti possibili di interpretazione: quello INNATISTA”). Potremmo anche dire: “in molti contesti relazionali, sociali, e storico politici albergano dei forti condizionamenti che possono spingere l’uomo (animale “culturale” e pertanto flessibile) all’omicidio, alla tortura, alla guerra (INTERPRETAZIONE AMBIENTALISTA).

Dagli stessi fatti possiamo pertanto trarre conclusioni simmetricamente opposte; evitiamo, pertanto, almeno per ora, di trarre conclusioni, ma tentiamo di andare più a fondo riportando elementi significativi della “fenomenologia” (del manifestarsi) della violenza umana. Con la consapevolezza che in questo campo è estremamente difficile scindere fatti da interpretazioni, che le modalità di descrizione, l’attenzione a certi aspetti piuttosto che ad altri sono spesso portatori di un giudizio, di una interpretazione, di una tesi.

L’aspetto che, implicitamente, vogliamo sottolineare in questa premessa è invece quello della PROBLEMATICITÀ della violenza e dell’aggressività nell’uomo. Problematicità che non riguarda solo le interpretazioni possibili, ma lo stesso manifestarsi delle dinamiche aggressive.

Un primo ordine di considerazioni riguarda la “dotazione” umana di mezzi per l’aggressione. Alcuni etologi hanno evidenziato come l’uomo, rispetto agli altri animali sia “di natura” debole ed indifeso, sprovvisto di quei mezzi naturali di difesa che caratterizzano le diverse specie di animali (corazza, pelliccia, mimetizzazione, artigli, zanne, ecc.): l’uomo si sarebbe trovato in un ambiente ostile, privo di ogni mezzo di difesa e sostentamento: una “scimmia nuda”. Una costituzione biologica “paranoide”: la debolezza filogenetica che porta a temere e a sopravvalutare la forza dell’avversario e a ritenersi estremamente deboli e indifesi. Su questa debolezza originaria si sarebbe innestata, come difesa evolutiva, l’assenza di inibizione all’aggressività, inibizione invece presente, sotto varia forma, nella maggior parte delle specie animali.

“Grazie allo sviluppo del suo cervello, l’uomo è stato capace di rimediare alla carenza di elementi difensivi e offensivi naturali con l’invenzione delle armi. È anzi probabile che l’invenzione delle armi abbia preceduto l’evoluzione in homo sapiens e che la diminuzione delle dimensioni dei formidabili canini dei nostri progenitori antropoidi, per esempio, si sia verificata appunto perché queste armi naturali erano state sostituite da quelle artificiali. È probabile, per esempio, che l’australopiteco, specie intermedia tra le scimmie antropomorfe e l’uomo, con un cervello appena un po’ più grande di quello del gorilla, si servisse per la caccia di armi rudimentali. L’uomo, il primate non specializzato e non protetto, è dovuto diventare intelligente per sopravvivere, ma la sua stessa intelligenza gli ha preso la mano. L’invenzione delle armi primitive era necessaria, altrimenti l’homo sapiens non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere e ad evolversi. Tuttavia le armi moderne sono ben lontane dall’essere surrogati diretti delle zanne e degli artigli. Inoltre, anche se il cinico può sempre definire adattiva la bomba all’idrogeno, in quanto potrebbe risolvere il problema del sovrappopolamento, è difficile poter sostenere che le armi termonucleari favoriscano la sopravvivenza dell’uomo al pari delle prime lance e delle prime scuri.

La realizzazione delle armi assume un notevole interesse psicologico, in quanto c’è un’enorme differenza emotiva tra l’uccisione del nemico a distanza e il tentarne l’eliminazione da vicino. Se i conflitti umani si limitassero alle scazzottature, ci sarebbero sempre un buon numero di morti, poiché, come abbiamo visto, il potenziale paranoide dell’uomo ha il sopravvento sul funzionamento delle inibizioni naturali, che invece impediscono alla maggior parte degli animali di accanirsi sugli avversari sconfitti. Inoltre, come ha fatto notare K. Lorenz, proprio perché gli esseri umani sono tanto poco dotati di armi naturali, vengono a mancare forti inibizioni contro l’aggressività intraspecifica: se gli uomini avessero zanne o corna, sarebbero meno spinti ad uccidersi vicendevolmente. L’arma artificiale è uno strumento troppo cerebrale perché la natura potesse provvedere a una salvaguardia. Nonostante tutto ciò, restano sempre tracce di meccanismi inibitori, in quanto molti esseri umani si astengono dall’infierire a calci sul nemico a terra e sentono persino pietà per l’avversario ferito. Tuttavia, ogni traccia di questo comportamento “decente” scompare non appena tra i due contendenti si interpone una certa distanza. È ovviamente vero che i piloti da bombardamento non sono né migliori né peggiori degli altri uomini: è difficile pensare che anche uno solo di loro, quando gli fosse data una lattina di benzina e gli fosse imposto di rovesciarla addosso a un bambino per dargli fuoco, non disobbedirebbe all’ordine. Eppure, mettete un uomo normale a bordo di un aereo a poche decine di metri al di sopra di un villaggio e lo vedrete, senza un attimo di esitazione, scaricare alto esplosivo e napalm, infliggendo pene e ferite spaventose a uomini, donne e bambini. La distanza fra lui e la gente che sta bombardando trasforma le persone in bersagli impersonali: non sono più esseri umani come lui, con i quali possa identificarsi. A. STORR, L’aggressività nell’uomo, De Donato, Bari, 1968, pp. 140-142

L’elemento della VICINANZA/DISTANZA dall’altro è pertanto fondamentale: può trattarsi di una distanza spaziale oppure di una distanza psicologica, o più semplicemente di una distanza sensoriale. L’ALTRO è, appunto, altro da me, non lo riconosco, non scattano meccanismi di identificazione, di empatia: la sua non visibilità, il suo essere anche ALTROVE rafforza questo meccanismo.

Nei campi di sterminio nazisti le prime esecuzioni avvenivano con fucilazioni in massa sull’orlo di fosse comuni; le SS appartenenti ai plotoni di esecuzione dopo un cero periodo incominciavano a vivere situazioni traumatiche (incubi, insonnia, crisi depressive, scatti d’ira e di violenza incontrollata, ecc.). I comandanti decisero allora, per evitare queste conseguenze traumatiche sulla loro truppa, di far allestire delle camere a gas, mascherate da docce. Le SS non avrebbero più visto né le scene di disperazione precedenti all’esecuzione, né i corpi trafitti dalle pallottole, il sangue, ecc. Il meccanismo, tragicamente ha funzionato: non vi sono state più turbe psichiche tra gli aguzzini e il compito “traumatico” di portar fuori i cadaveri dalle camere a gas e di bruciarli nei forni crematori fu affidato alle stesse vittime dei lager.

C’è chi ha detto, riferendosi a questi e ad altri casi analoghi, che gli aguzzini sono in fondo solo degli uomini privi del tutto di immaginazione. Il pilota che non immagina (non vede) l’esito del suo bombardamento (e l’asettico linguaggio militare – obiettivo, risultato, ecc. – è funzionale a questo) o i generali, gli strateghi che, con una serie di astrazioni parlano di “teatro del conflitto, di dislocazione delle forze, di obiettivi tattici e strategici”, in cui i soggetti (i militari e i civili) sono ridotti a puri numeri; la guerra nucleare rappresenta, da questo punto di vista, il massimo dell’astrazione.

Ma l’aggressività può, oltre un certo limite, scatenarsi anche CON LA VICINANZA: se l’altro invade il mio territorio (o quello che considero tale), se in troppi ci troviamo a convivere nello stesso ambiente circoscritto, allora può scattare, più o meno forte, l’aggressività. L’altro deve comunque essere ALIO, ALIENO, psicologicamente sentito come totalmente diverso da noi; qui ma del tutto altra cosa da me: non deve scattare nessun meccanismo di identificazione: “l’altro non è un uomo”.

Le ideologie razziste partono, non a caso, dalla negazione del fatto del tutto evidente (non solo sul piano scientifico, ma anche su quello del semplice buon senso) che la specie umana è una sola.

L’aggressione richiede che nessun processo empatico sia avvenuto (egocentrismo):

non riesco

non posso > a decentrarmi

non sono capace (in genere/nello specifico) > ad assumere il punto di vista dell’altro

non voglio > a vedere l’uguale, al di là delle differenze.

L’aggressività potrebbe allora essere connessa ad un incompleto sviluppo dell’intelligenza? Ad una carenza di capacità di decentrarsi (egocentrismo), ad una incapacità di immaginare se stessi nell’altro e viceversa? Non è una spiegazione sempre convincente. Adulti del tutto razionali, capaci di pensare, certamente dotati di pensiero astratto, hanno commesso crimini orrendi. Anzi c’è chi ha sottolineato come la capacità di astrazione possa a sua volta favorire un comportamento violento. La capacità di astrarre, cioè di isolare un aspetto dagli altri, può diventare un filtro per non vedere l’altro in carne, ossa e sentimenti, ma come un numero, un ostacolo, un nemico, un oggetto di indagine, ecc. Basti ad esempio ricordare il ruolo, la meticolosità e la freddezza di certi burocrati o certi medici nella deportazione nazista.

“La violenza è spesso un comportamento freddo e ragionato, anziché una manifestazione emotiva” (A. Montagu)

Intermezzo

Hans Magnus Enzensberger, in una delle sue ballate sulla storia del progresso, ha rappresentato in modo esemplare questa possibile commistione di lucida razionalità, volontà di potere (o di successo “scientifico”), freddezza e violenza. La ballata è dedicata a Ugo Celetti, il medico psichiatra italiano che introdusse la terapia con l’elettroshock. Quello che qui ci interessa non è un giudizio sulla terapia dell’elettroshock, né un giudizio storico su Cerletti, ma la ricostruzione “dall’interno” di una possibile dinamica di lucida e razionale violenza. Dinamica dissociata che l’autore esprime con l’alternanza di due livelli di discorso (pensato).

U. C. (1877-1963)

I.

E mi recai al mattatoio (ed ero Direttore dell’Ist. Neurobiol. di Milano) e vidi i crani dei maiali tra le pesanti morse di metallo (e il mio studio in Via Savoia) e la leva dell’interruttore (e i miei bronzi antichi sullo scrittoio) e osservai come gli animali crollassero privi di coscienza e s’irrigidissero (e Prof. di Neuropsichiatria Univ. Bari Univ. Genova Univ. Roma) e come dopo un paio di secondi fossero colti da convulsioni (e inventore di un detonatore ad accensione ritardata per l’artiglieria e l’aereonautica) e pensai di disporre qui un materiale estremamente prezioso per i miei esperimenti (e le mie onorificenze e medaglie d’oro) e decisi di identificare la dose la tensione e il metodo adatti a procurare la morte dei maiali (e Pres. Soc. It. Psich.) e diedi loro delle scariche elettriche nel cranio da diverse parti (e Membro Onor. della Comm. di Biol. e Med. del C.N.R.) e nel tronco per parecchi minuti (e candidato al Premio Nobel) e mi accorsi che raramente gli animali soccombevano quando la corrente traversava la loro testa (e la mia governante di casa e il mio accendisigari da tavolo in cristallo di Murano) e che dopo uno spasimo violento giacevano immobili per alcuni minuti (e Dr. h. c. Sorbonne, Parigi) e che poi si rialzavano con estrema fatica (e Dr. h. c. Rio de Janeiro e San Paolo e Montreal per ricerche d’avanguardia sul gozzo e sul cretinismo) e tentavano infine di scappare

II.

E avvertii i miei assistenti di non lasciarsi sfuggire le persone adatte all’esperimento (e W il Duce) e il 15.4.1938 il prefetto di Roma mi fece consegnare un individuo da tenere in osservazione (e il Fascismo s’era innalzato sopra le spoglie putride della Dea Libertà) e cito ora dalla sua lettera d’accompagnamento (e Italiani! Camerati! Legionari!): «S. E., di professione ingegnere e di anni 39 e fermato alla stazione centrale e sprovvisto di patente valida e evidentemente non in possesso delle sue piene facoltà mentali» (e inestinguibili ovazioni) e scelsi questo individuo per il mio primo esperimento umano

III.

E gli applicai due elettrodi alle tempie (e le principali indicazioni sono schizofrenia e paranoia) e decisi di cominciare con una corrente alternata di 80 volt e 0,2 secondi (e alcolismo e tossicomania e depressione e malinconia) e i suoi muscoli si irrigidirono (e i principali effetti collaterali sono amnesia e nausea e panico) ed egli s’inalberò (e questa è la tipica “posa del burattino” descritta da von Braunmuhl) e s’accasciò ma senza perdere conoscenza (e le principali complicazioni sono fratture del femore de braccio della mascella e della colonna vertebrale) e si mise a cantare a voce altissima (e disturbi cardiaci ed emorragie interne) e poi tacque e non si mosse più

IV.

E naturalmente tutto ciò rappresentava per me un notevole peso emotivo (e secondo Reil [1803] la tortura non dannosa è una necessità per la medicina mentale) e conferii con i miei assistenti circa l’opportunità di una pausa (e secondo Squire [1973] si ignora la durata dell’amnesia) e l’uomo ci ascoltò e improvvisamente con voce alta e solenne disse: «Non fatelo ancora una volta. È la morte» (e secondo Sogliano [1943] il trattamento può essere ripetuto senza scrupolo alcuno sino a cinque volte nello spazio di dieci minuti) e confesso che il coraggio mi venne meno (e secondo Kalinowski et al. [1946] occorre sempre tener pronti cinture e legacci per i casi in cui il paziente diventa violento e pericoloso) e dovetti farmi forza per non cedere a quel sentimento superstizioso (e secondo Sakel et al. [1965] manca purtroppo tuttora una giustificazione scientifica dell’elettroshock) e poi presi animo e gli diedi ancora una scarica di 110 volt

V.

E da allora nei loro reparti isolati con indosso i loro pigiami si arrampicano sui loro lettini di ferro bianco smaltato (e non potremo mai dimenticare la sua impresa pionieristica) e si beccano un’iniezione (e il suo contributo al progresso scientifico) e quattro infermieri gli afferrano mani e piedi (e il suo ardore creativo) e gli tappano la bocca con un tubo di gomma e gli calcano le fredde placche cromate sulle tempie (e la sua inappagabile sete di sapere) e nei mattatoi non si odono più mugolii e muggiti e squittii (e il suo autentico umanesimo) e poi il capo dà loro una bella scossa (e una giustificazione scientifica di tutto ciò manca purtroppo tuttora) e poi vengono meno e poi si ridestano e poi sono obliterati.

Hans Magnus Enzensberger, Mausoleum. Trentasette ballate tratte dalla storia del progresso, Einaudi, Torino, 1979, pp. 99-101

Questo stesso passo può anche farci riflettere su come un rapporto sociale educativo e/o di aiuto, per sua natura asimmetrico (padre – figlio, medico – paziente, educatore – educando, assistente – assistito, ecc.) abbia in sé questa possibilità di degenerare in violenza. Questa degenerazione può esser facilitata da istituzioni (specie se chiuse) che tendono alla uniformità e alla spersonalizzazione (collegi, caserme, carceri, manicomi, case di riposo, ecc.).

Culture e aggressività

Il non riconoscimento dell’altro come persona, come proprio simile può essere anche un dato culturale. L’antropologia ci ha fatto sapere come siano molti i popoli che, nella loro lingua, chiamano se stessi “il popolo degli uomini”. Può sembrare bello o perlomeno caratteristico; è bene però ricordare che se “noi siamo gli uomini” questo significa implicitamente allora che “gli altri non sono uomini”. Nella nostra tradizione culturale, possiamo ricordare come i Greci chiamassero gli altri popoli “Barbari”, ovvero “balbettanti”, coloro che “non parlavano, non sapevano parlare”. Ma, nella cultura greca IL LOGOS è nello stesso tempo ragione e discorso, e pertanto chi non parla (non parla il greco), non sa ragionare, non è un essere razionale. L’umanità razionale (“l’uomo è un animale razionale” costituisce infatti la definizione classica di uomo: Aristotele), ovverosia l’umanità tout court, corrisponde all’estensione della lingua greca.

La violenza non è però sempre e solo contro l’altro, può essere anche contro se stessi. Anzi, tra i due tipi di violenza sembrerebbe sussistere un certo rapporto. L’aggressione verso gli altri non sarebbe che una faccia dell’aggressione verso di sé (e/o viceversa).

D.J. West, nel suo libro “Assassinio seguito da suicidio“, rileva come in Gran Bretagna, su ogni tre omicidi, uno si conclude con il suicidio dell’omicida. Questo farebbe intravedere un intimo rapporto fra tendenza aggressiva e tendenza autodistruttiva (uccido o/e mi uccido).

Incontriamo ancora quell’elemento di ambivalenza, di problematicità che si incontra nell’analisi del manifestarsi della aggressività e della violenza da parte dell’uomo. Essa può manifestarsi:

- sia in presenza, che in assenza del pensiero astratto

- sia come esasperazione dell’amore di sé, che come odio di sé

- sia in connessione con una sessualità repressa, che di una sessualità scatenata

- ecc.

Problematicità che si riflette nell’interrogativo di fondo: “L’aggressività costituisce un comportamento innato o acquisito?”

L’aggressività inoltre può manifestarsi sia all’interno che all’esterno del gruppo (della comunità) di appartenenza. Montagu, sulla base di questa differenziazione distingue quattro fondamentali tipi di società:

1. Aggressività interna bassa / aggressività esterna alta (ad esempio molte popolazioni della Nuova Guinea)

2. Aggressività interna alta / aggressività esterna alta (ad esempio gli Yanoama)

3. Aggressività interna bassa / aggressività esterna bassa (ad esempio i Toda dell’India meridionale)

4. Assenza di aggressività (es. i Punan del Borneo).

Vi sono pertanto un certo numero società dove il comportamento aggressivo è assente ed altre dove si presenta solo in forme lievi.

“Il campo di variazione è, comunque, estremamente ampio. La variabilità e l’assenza di uno stereotipo suggerisce l’ipotesi che il comportamento violento sia in gran parte appreso. Come si potrebbe altrimenti dare ragione delle spiccate differenze nell’espressione della violenza? Il ricorso all’istinto od ai geni non regge ad un esame critico. Il riduttivo «nient’altro che» dei biologisti estremi e, per converso, degli ambientalisti estremi non porta che ad una gran confusione. Lo sviluppo del comportamento aggressivo sia negli animali sia negli esseri umani dipende, in ogni sua fase, da una complessa interazione tra geni ed ambiente, in cui però l’esperienza sociale gioca un ruolo centrale.

I dati di fatto suggeriscono l’ipotesi che, come conseguenza della selezione naturale in quell’ambiente naturale in cui gli umani hanno vissuto la parte principale della loro storia evolutiva, essi siano diventati polimorficamente educabili. Gli esseri umani possono imparare praticamente tutto. Tra l’altro, possono imparare ad essere pressoché completamente non-aggressivi. La costituzione genetica umana non va assolutamente vista come un equivalente della dottrina teologica della predestinazione.

Qualunque siano o possano essere le potenzialità aggressive umane, è chiaro che le manifestazioni di aggressività dipenderanno in larga parte dagli stimoli ambientali che riceveranno. Se, come crediamo, è così, c’è di che essere ottimisti, perché se si riesce a capire le condizioni che producono il comportamento aggressivo, si può sperare che cambiando tali condizioni si possa controllare il manifestarsi e lo sviluppo di tale comportamento. (…)

La questione che ci interessa è come mai alcune società siano così poco aggressive rispetto ad altre?

Quali sono le condizioni che favoriscono l’aggressività negli individui e nella società? Come fanno talune società a tenere sotto controllo il manifestarsi dell’aggressività? (…)

Margaret Mead fu, molti anni fa, il primo antropologo ad indagare sulle origini dell’aggressività in società preletterate. Nel suo “Sesso e temperamento in tre società primitive”, essa evidenziò l’esistenza di una forte correlazione tra pratiche educative dell’infanzia e successivo sviluppo della personalità. Il bambino che era stato fatto oggetto di molta attenzione, quello i cui bisogni venivano prontamente soddisfatti, come tra gli Arapesh della Nuova Guinea, diventava un adulto gentile, cooperativo, non aggressivo. D’altro canto il bambino cui veniva data una attenzione superficiale ed intermittente, come tra i Murdugomor (sempre della Nuova Guinea) diventava un adulto egoista, non cooperativo, aggressivo.

Successive ricerche tra popoli sia pre-letterati sia civilizzati hanno sostanzialmente confermato questa correlazione. (…) Quello che la realtà conosciuta sembra indicare è che non ci sono modelli operativi prefissati, non ci sono «istinti» che determinano la spontanea comparsa dell’aggressività oppure il suo scatenarsi a partire da un determinato stimolo. Ciò che può sembrare una reazione «scatenata», «automatica», «prefissata», «stereotipata» ad uno stimolo può essere in realtà qualcosa di assai diverso. Accade spesso che vi siano, tra le condizioni che determinano il comportamento, elementi d’apprendimento che possono essere visti solo se li andiamo a cercare. Questo può significare, in pratica, evitare che si verifichino nella vita del bambino quelle situazioni che tenderebbero a produrre comportamenti aggressivi. O, qualora tali situazioni si producano, percepirne il comportamento conseguente non com’è consueto tra noi occidentali bensì come esempio di gioco fisico esplorativo, con relativa soddisfazione sensoriale per i soggetti implicati, come avviene tra i Fore. Fra costoro, comportamenti di tal genere sono sempre consentiti, ma assai raramente finiscono in liti o scontri. Come dimostra Sorenson, l’aggressione tra i Fore non si scontra con una contro-aggressione, ma con una giocosità e con un’allegria cui ben presto l’«aggressore» finisce per unirsi. (…)

È stato anche ipotizzato che tutto il continuo brontolare, lamentarsi, battibeccare, sproloquiare dei Boscimani sia un modo di mantenere l’aggressività a livelli tollerabili. La stessa ipotesi è stata avanzata per l’analogo comportamento dei Pigmei della foresta Huri (Africa centrale), tra i quali picchiare la moglie, bisticciare e gridare potrebbe servire a tenere sotto controllo il manifestarsi del comportamento aggressivo. Tali ipotesi traggono origine da una concezione popolare della aggressività umana come «sfogo», compendiata nell’espressione “letting off steam” [letteralmente: lasciar scaricare il vapore]. Il che è noto anche come modello energetico idraulico, in quanto assimila l’aggressività alla crescente pressione del vapore in una caldaia. Il modo per impedire che la pressione del vapore cresca fino a far scoppiare la caldaia è di lasciarne uscire un po’ attraverso una valvola di sicurezza, così da tenere la situazione sotto controllo.

L’unico problema di questo grazioso modello dell’«energia» aggressiva… è che non c’è alcunché di simile in alcun sistema nervoso di organismi conosciuti. Il difetto dei modelli energetici è che tendono a identificare gli impulsi psichici con energie fisiche tendenti a scaricarsi in azioni fisiche per ridurre la «pressione» e così «concludere» il comportamento. Questi modelli trascurano il fatto che normalmente il comportamento viene «concluso» quando si modifica la struttura degli stimoli che l’anno messo in moto. Vi sono prove schiaccianti che la manifestazione dell’aggressività porta non ad una sua riduzione bensì ad un suo rafforzamento. (…) Quanto risulta in modo evidente dallo studio di gran parte delle culture pre-letterate è che ad esse non solo dispiace profondamente il manifestarsi della violenza ma anche che lo temono moltissimo e sono generalmente grate a chi ne fa cessare il pericolo.” Montagu, Introduzione a “Il buon selvaggio”

L’esistenza di società non aggressive, e soprattutto la varietà, nelle diverse culture, dei comportamenti aggressivi, porta ad orientarsi verso la considerazione di questi comportamenti come acquisiti, prodotti cioè dalla cultura, o comunque fortemente interconnessi con le diverse tradizioni culturali dei popoli. La concezione dell’aggressività come “sfogo” (catarsi) successivo ad una o più frustrazioni va invece contro l’osservazione ormai acquisita da varie ricerche che i periodi di guerra corrispondono ad un aumento dei crimini e delle violenze interne, anche in paesi non direttamente coinvolti dal conflitto.

La partecipazione alla guerra ha poi un impatto fortemente traumatico: è ormai vasta la letteratura sulle conseguenze dei reduci americani (o anche australiani) dalla guerra del Vietnam; all’ordine del giorno sono oggi le violenze e le crisi dei reduci russi dalla guerra dell’Afganistan. La partecipazione ad eventi particolarmente violenti sembra produrre la necessità di “una ripetizione” continua di tali eventi: nel sogno, con incubi ricorrenti, con allucinazioni anche da svegli, con atti incontrollati di violenza, crisi nervose ecc.

L’aggressività insomma sembra esser fonte di ulteriore aggressività. La stessa distinzione fra violenza esterna e violenza interna ad una cultura, nell’epoca dei mass media e dell’intensificazione dei fenomeni migratori a livello planetario, sembra in parte superata. Le immagini delle guerre lontane possono essere “pane quotidiano”, l’impatto emotivo con il “diverso”, con il rappresentante di altre culture, anch’esso evento di tutti i giorni.

Le forme tradizionali di autoregolazione dell’aggressività, forme acquisite spontaneamente con l’imitazione dei comportamenti osservati in situazioni ricorrenti (educazione implicita) rischiano di esser del tutto inadeguate. L’educazione si trova pertanto davanti compiti nuovi. È necessario “pensare” all’aggressività, conoscerne le dinamiche, sapere come intervenire per:

1. indurre un comportamento cooperativo

2. dissuadere dal comportamento aggressivo.

Le punizioni

Le punizioni nei confronti dei comportamenti aggressivi, se esse stesse rigide e aggressive:

- aumentano la tensione e pertanto la probabilità di una reazione aggressiva;

- rafforzano l’idea che l’aggressività costituisca una risposta adeguata ai conflitti interpersonali.

D’altro canto la permissività (il non intervenire in nessun caso) allenta le inibizioni e pertanto rinforza il comportamento aggressivo.

La soluzione (sempre difficile) sembra costituita da un intervento tempestivo, fermo e nello stesso senso non aggressivo, ma motivato razionalmente:

- quanto più l’intervento nei confronti dell’aggressività avviene precocemente (al primo inizio del suo

manifestarsi), tanto più è facile fermarla;

- tanto più l’intervento è motivato, fornisce cioè spiegazioni verbali, tanto più permette la razionalizzazione del conflitto e pertanto può aprire vie d’uscita (mediazioni, compromessi, soluzione di equivoci, presa in considerazione del punto di vista dell’antagonista, ecc.);

- la richiesta di motivare verbalmente l’atto aggressivo può favorire in misura ancora maggiore la razionalizzazione.

CONCLUSIONE

Il quadro complessivo delle teorie e delle argomentazioni innatiste e ambientaliste rende difficile una conclusione logica, “naturale”, “oggettiva” o comunque generalmente condivisibile, non “di parte”; le considerazioni che seguono sono pertanto “convinte” anche se non necessariamente convincenti e condivisibili.

Non mi sembra esistano “prove” innatiste, ma solo teorie innatiste.

Vi sono invece un certo numero di prove a sostegno delle posizioni ambientaliste (che non escludono, almeno le più recenti, un innesto su di un corredo genetico), anche se si tratta con evidenza di prove provvisorie, non assolutamente definitive, che possono una per una sollevare più di un dubbio. Ma comunque vi sono.

Possiamo ricordare in primo luogo gli esperimenti di Milgram e di Zimbardo: le condizioni ambientali e i rapporti sociali, sia quelli gerarchici che quelli del gruppo dei pari possono modificare considerevolmente l’individuo e portarlo verso comportamenti aggressivi del tutto estranei alle sue abitudini. L’uomo sembra pertanto un essere molto flessibile e influenzabile:

- dalle circostanze;

- dall’autorità;

- dalle opinioni e dagli atteggiamenti del gruppo sociale in cui è inserito.

La violenza non necessariamente è deviante ed “asociale”: può essere esercitata anche per “obbedienza” ad un codice di gruppo. Ad esempio la banda giovanile, la “famiglia” mafiosa, l’esercito della propria patria o del proprio gruppo etnico: dalle periferie delle grandi metropoli, alle vicende della criminalità organizzata, o ancor più drammaticamente a quanto quotidianamente possiamo osservare nella vicina ex Jugoslavia.

Deviante in questi casi è il giovane omosessuale fuggito dalla Sicilia per non esser costretto a partecipare alla faida familiare, o l’obiettore che rifiuta di partecipare alla guerra etnica: entrambi emarginati, rifiutati, costretti ad allontanarsi dal gruppo sociale di appartenenza.

Se la struttura sociale in questi casi seleziona verso l’alto i più violenti, se la violenza diventa rituale sociale per la scalata e la determinazione dei capi, se l’esercizio della violenza è la norma (e in questi casi il nemico è molto spesso un nemico inventato, facilmente modificabile a seconda delle circostanze), non ha molto senso parlare di aggressività innata che emerge (o straripa) ad un certo punto perché non più contenibile o non più frenata, ma semmai di rapido e (abbastanza) facile adeguamento alla (nuova) situazione.

Abbastanza facile adeguamento nella misura in cui l’individuo è dipendente dagli altri, dal gruppo, dal loro giudizio (situazione tipica della adolescenza, ma non solo). Come diceva la Arendt, riferendosi al caso di Eichmann come caso esemplare, il male può essere estremamente banale: può derivare dalla semplice mancanza di autonomia, dalla incapacità non solo di opporsi agli ordini ma dal prendere semplicemente in considerazione tale eventualità, dalla incapacità di esprimere propri giudizi. Ed esprimere un giudizio è cosa di diversa natura dal pensare: si può essere benissimo persona in grado di pensare, di effettuare calcoli o ragionamenti anche non semplici (ad esempio risolvere un problema complesso) e non essere in grado di esprimere un proprio autonomo giudizio. Il giudizio comporta:

- l’autonomia dal gruppo;

- la capacità di mettersi in gioco (esprimendo proprie autonome opinioni e valutazioni);

- la disponibilità a sottoporsi al dissenso sul proprio giudizio

- la capacità di differenziarsi dal gruppo ed eventualmente di separarsene:

- una identità personale forte in grado di rinunciare alla più rassicurante identità collettiva.

Si possono inoltre prendere in esame altri fenomeni psicologici e sociali:

- il rapporto di corrispondenza fra guerra e crescita, nei paesi coinvolti, della criminalità e dei delitti: la guerra non ha funzione catartica, ma sembra agire da modello esemplare, da moltiplicatore, da disibinitore della violenza;

- la ripetitività dei modelli di comportamento violenti (es. genitori maltrattanti, già a loro volta figli maltrattati);

- la traumaticità non solo della violenza subita, ma anche di quella praticata (i torturatori della polizia francese durante la guerra d’Algeria, curati da Fanon; il 60% dei reduci americani dal Vietnam che ha dovuto ricorrere a cure psicologiche);

- la non incidenza della gravità della pena (e quella di morte in particolare) sulla gravità e diffusione dei delitti.

Il tutto sembra dirci il carattere assolutamente non di catarsi (e pertanto non di liberazione, purificazione) della violenza sia praticata, che osservata.

Ruolo della comunicazione

Manca ancora quella che potremmo chiamare una pragmatica della comunicazione violenta. Si possono comunque individuare alcuni elementi.

1. Una comunicazione “interrotta” o comunque senza risposta (senza feedback) costituisce una frustrazione “forte”, difficilmente accettabile. Può costituire una specie di disconferma di “me in quanto parlante”, di un individuo in quanto soggetto comunicante. Non risulterà allora strano individuare un aumento di aggressività laddove aumenta l’incapacità (o l’impossibilità) a comunicare qualunque ne siano i motivi: oggettivi o soggettivi (sia dalla parte dell’emittente, del codice, del canale o del ricevente).

2. La comunicazione non verbale, che si esprime in primo luogo con il corpo, è più vicina (contigua) al comportamento aggressivo. Potremmo in un certo senso dire che esiste un continuum fra CNV e comportamento aggressivo. I ragazzi che possiedono ed utilizzano prevalentemente un codice ristretto (Bernstein) sono abituati:

- ad esprimersi con la CNV

- a manifestare direttamente i sentimenti

- in caso di conflitto a dare una risposta corporea e tendenzialmente violenta.

Nei ragazzi che possiedono un codice elaborato vi sarebbe invece una maggior capacità di razionalizzare il conflitto e di conseguenza di dare una risposta verbale. Non si tratterebbe pertanto (interpretazione innatista) di una INIBIZIONE dell’aggressività (che prima o poi dovrà comunque scaricarsi, sia pure in forme socialmente accettabili), ma dell’inserimento del conflitto in un contesto verbale di comunicazione (razionalizzazione e accettazione della comunicazione – sia pur conflittuale – con l’antagonista).

Il ruolo dell’educazione è allora fondamentale; si tratta in sostanza di abituare a:

- controllare le pulsioni (qualunque ne sia l’origine)

- acquisire un codice elaborato (pianificazione verbale)

- enunciare verbalmente le proprie emozioni (razionalizzazione)

- vivere non drammaticamente i conflitti (accettarli come un momento “normale”, fra i tanti possibili, del rapporto con gli altri).

3. L’aggressività viene spesso “esaltata”, o comunque resa più probabile, dalla presenza dell’ALTRO, del

DIVERSO (straniero, handicappato, omosessuale, ecc.). Possiamo dire che vi è una risposta emotiva che costituisce una costante documentata sia a livello antropologico che sociologico. L’alterità, al suo primo manifestarsi (l’incontro con l’alieno) produce una attivazione, una intensificazione di ogni tipo di risposta, una intensa emozione (di paura, di curiosità, di rabbia, di impotenza, di repulsione, di attrazione, …) che può tradursi sia in comportamento aggressivo, sia in fuga, sia in attrazione/innamoramento.

“La letteratura antropologica concorda nel segnalare la forte reazione emotiva che in ogni tipo di società umana suscitano gli individui culturalmente diversi, quali sono gli stranieri. Quest’emozione può esprimersi in forme di curiosità, interesse, desiderio di conoscenza e di contatto o addirittura di riverenza. Nella maggior parte dei casi determina però una reazione di ripulsa e di disgusto per abitudini e modi di essere diversi da quelli che vengono considerati normali. L’etnocentrismo – insieme di orientamenti e di sentimenti che sollecita a un’acritica adesione alla propria cultura e al rifiuto di quella degli altri – sembra essere una caratteristica generale della società e dei gruppi umani.

Nella maggior parte delle società semplici, così come nelle società antiche a noi note, i confini dell’umanità si fermano con i confini della comunità. (…) L’uomo si identifica debolmente con l’umanità in generale, mentre si identifica fortemente con una cultura e con una tradizione, sia essa etnica, nazionale, di classe o di gruppo. Al di fuori di questa cultura ci sono solo degli “stranieri”, che provocano una forte reazione emotiva, la cui elaborazione produce un misto di disprezzo e di ammirazione, in cui spesso il primo prevale, aprendo la strada ad un desiderio di distruzione. (…)

Quanto alla reazione del bambino di fronte all’estraneo, sappiamo che la crisi dell’ottavo mese è collegata anche al decorso più o meno soddisfacente della fase simbiotica, del rapporto con la madre. Nel processo di individuazione-separazione che ha luogo nel primo anno di vita del bambino, la sua reazione all’estraneo appare strettamente collegata al conseguimento di una buona fiducia di base. Se il bambino ha avuto esperienze serene e appaganti con la madre, se si è abituato a veder soddisfatte le sue aspettative, se ha maturato una tranquilla fiducia nei confronti di chi si occupa di lui e del suo ambiente, l’arrivo di un estraneo lo stupirà e lo preoccuperà sempre in qualche misura, ma prevarrà in lui la curiosità, l’interesse e il desiderio di esplorazione. Il contrario accade nel caso in cui il bambino non abbia avuto modo di sviluppare una sufficiente fiducia di base: in questo caso si avrà una reazione di angoscia e paura, anche se mai completamente priva di qualche misura di curiosità e attrazione. (…)

Le conclusioni che si traggono dall’esame degli studi antropologici e psicologici (…) sono sostanzialmente due:

- la reazione emotiva nei confronti del diverso, che qui consideriamo nei termini di “straniero”, è universale e inevitabile, antropologicamente e psicologicamente fondata;

- in questa reazione compaiono sentimenti ambivalenti.”

S. Tabboni, “Lo straniero come categoria sociologica“, Terzo Mondo, n. 57-58, pp. 89-110

In questo ambiguo rapporto con l’altro (diverso/straniero) la comunicazione difficile, se non impossibile, svolge evidentemente un ruolo di primo piano; basti ricordare che, per i greci, straniero è colui che non parla il greco, il barbaro (= balbettante). L’assenza di comunicazione verbale e ancor più la ambiguità della comunicazione non verbale (che per alcuni aspetti è simile tra popoli diversi, ma che presenta perlopiù aspetti molto diversi che rendono equivoco anche il gesto solitamente considerato più naturale: p. es. il sorriso di un orientale) producono:

- scarsa identificazione;

- paure inconsce;

- impossibilità o comunque difficoltà ad interpretare il comportamento altrui e a razionalizzare la relazione;

- irritazione per “l’incongruenza” dei messaggi (verbali e non verbali) inviati dall’alieno e per la manifesta incapacità di recepire i nostri semplicissimi-ovvi messaggi.

La scarsa identificazione o difficoltà di empatia, rende anche difficile l’ovvia constatazione che il rapporto è del tutto reciproco e che l’altro vive la nostra stessa difficoltà comunicativa. Non c’è niente che scateni più automaticamente il riso (non il sorriso connesso all’ironia, ma quello “liberatorio” connesso all’ansia) che la derisione del comportamento verbale (pronuncia, distorsione delle parole, ecc.) o non verbale (gestuale, facciale, ecc.) dell’altro, dello straniero.

4. Il bambino, con persone prive di capacità di distanziamento e di assunzione di un punto di vista diverso per:

- difficoltà personali di sviluppo intellettivo e sociale (egocentrismo);

- inesperienza, non abitudine, poca consuetudine a vivere con bambini;

- assenza di conoscenze o preparazione tramandata o vissuta (p. es. genitori che hanno vissuto la loro infanzia in istituti) relative alla specificità infantile e ai suoi codici comunicativi (pianto, riso, contatto fisico, gioco, ecc.);

- abitudine a relazionarsi con un codice ristretto e pertanto non abituate a razionalizzare la relazione;

- poca sensibilità ai messaggi empatizzanti (di aiuto, protezione, ecc.) che il bambino spontaneamente invia;

- incapacità pertanto anche solo di pensare (e pertanto di accettare che) che il bambino possa pensare e comunicare in modo diverso dall’adulto;

può allora diventare una specie di ALIENO. Esso infatti

- si comporta in modo strano

- non si fa capire

- non capisce quello che si dice

- non fa quello che si vuole da lui

- non ubbidisce

> è “cattivo”

> è “testardo”, non reagisce all’aumento di aggressività

> rinforzo del comportamento aggressivo (“così almeno capisce”).

L’aggressione al bambino può così diventare una pratica “normale” di comunicazione con il bambino. Ogni atto di aggressione costituisce la premessa per i successivi: il senso di colpa che inizialmente produce viene rapidamente superato e “razionalizzato” dall’adulto (“capisce solo così”).

La comunicazione violenta con il bambino è amplificata dalle esperienze personali: la quasi totalità di maltrattamenti ai minori è compiuta infatti da genitori a loro volta maltrattati quando erano bambini.

Questo non comporta, evidentemente, nessuna necessità, solo un fattore di rischio (non “maltrattato à maltrattante”, ma “maltrattante à maltrattato” o, che è lo stesso, “maltrattato ß maltrattante”).

Qui ci troviamo di fronte ad un punto delicato della professionalità dell’educatore (e dell’operatore sociale in genere): la necessità di

- capire (e possibilmente prevedere) i meccanismi sociali, meccanismi che all’occhio esperto diventano sempre più “scontati” e quasi come “automatici”;

- nel caso specifico di maltrattamenti di minori, capire fino in fondo la dinamica che porta al maltrattamento e che la rende facilmente un comportamento “ripetitivo”;

- non fraintendere il senso di colpa, e talora l’apparente complicità del minore (sia per i maltrattamenti che per ogni altra forma di abuso);

- intervenire, in funzione educativa, nei confronto del genitore maltrattante;

- intervenire sul bambino.

Necessità di intervento anche (e per certi versi soprattutto) sull’adulto maltrattante, per educarlo al suo ruolo, non significa giustificare.

Il capire i meccanismi, è cosa ben diversa dal “comprendere – giustificare”.

Vi è un orizzonte del “giusto” che non è indagabile con le modalità della psicologia o della sociologia (delle scienze sociali in genere) che pone come “premessa indiscutibile” il rispetto integrale della persona e, in misura logicamente del tutto prioritaria, il rispetto della persona indifesa (minore, disabile, ecc.).

Questo orizzonte etico è fondante rispetto alle scienze sociali e, di conseguenza, dell’operare di ogni educatore e professionista del sociale. (cfr. per analogia la fondazione deontologica professionale della medicina: giuramento di Ippocrate).

Ma contemporaneamente all’indispensabile intransigenza etica (ogni adulto normodotato è sempre e comunque pienamente responsabile delle sue azioni), essere in grado di intervenire non moralisticamente (colpevolizzando), ma indicando le possibili vie d’uscita e aiutando a percorrerle.

Gianmaria Ottolini

= = = = = ° ° ° ° ° = = = = =

Percorso didattico

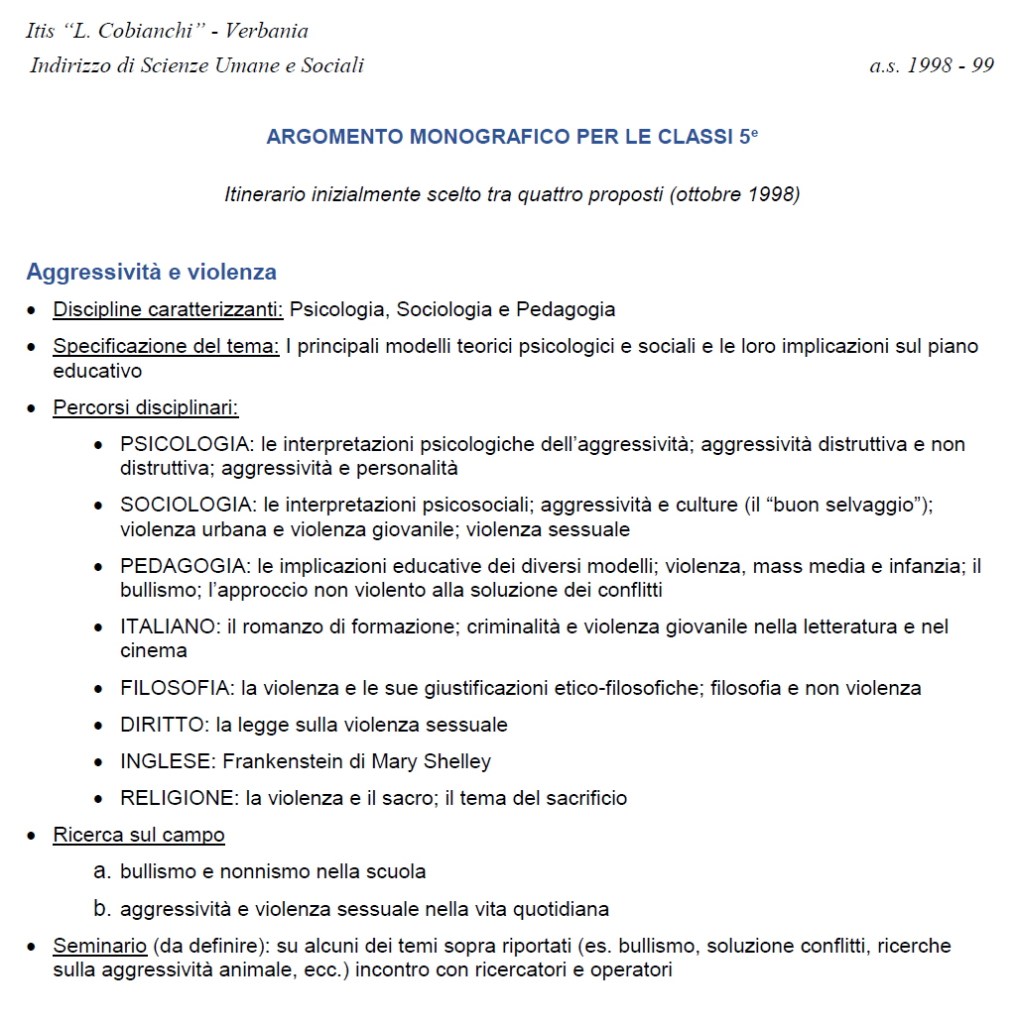

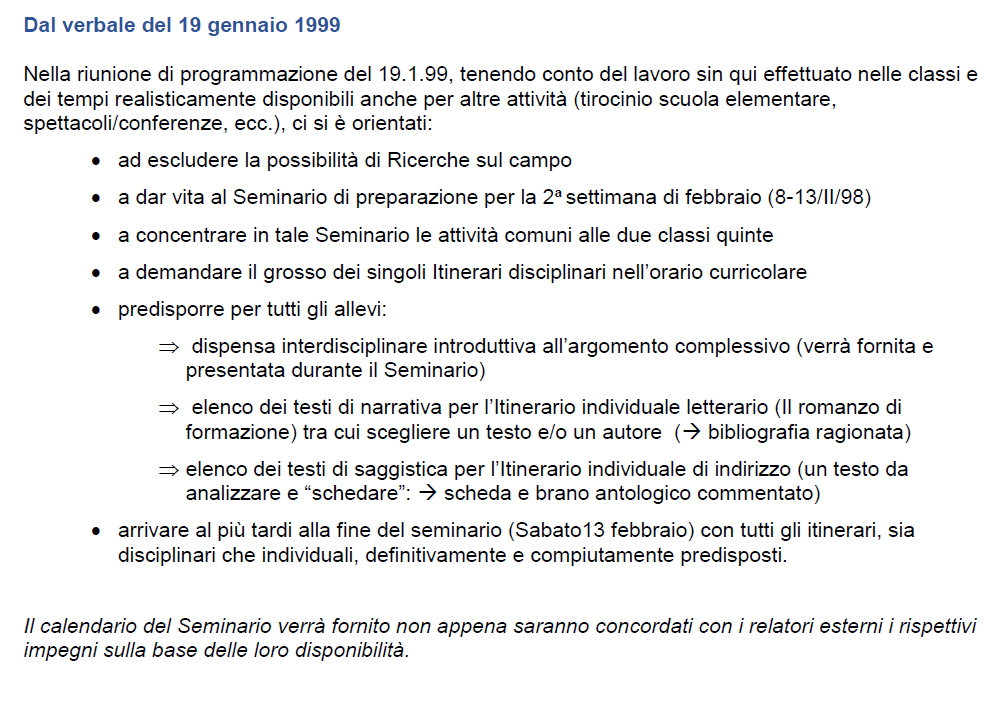

La modalità di fondo utilizzata, seguendo lo standard degli anni precedenti, presuppone la scelta, da parte delle classi, di un argomento interdisciplinare sulla base di una rosa proposta dai due Consigli di classe congiunti, cui segue la programmazione delle attività sia nelle singole classi che in comune ad entrambe.

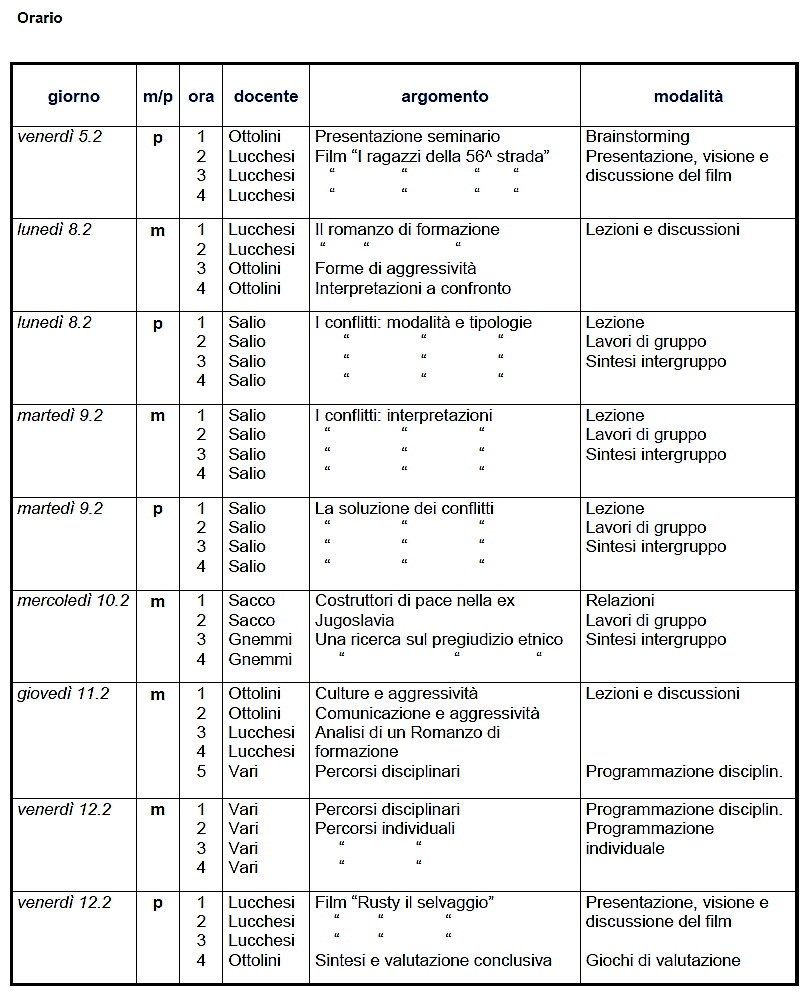

In particolare in quell’anno scolastico si è data vita ad un seminario di 37 ore comuni alle due quinte con la presenza anche di tre relatori esterni: Nanni Salio del Centro Sereno Regis di Torino (I conflitti: tipologie, interpretazioni e loro soluzione), don Renato Sacco (l’esperienza dei Costruttori di pace in Bosnia e nel Kosovo), Andrea Gnemmi psicologo (Una ricerca sul pregiudizio etnico tra i giovani della ex Jugoslavia).

L’attività degli studenti, oltre alla partecipazione ai percorsi comuni (lezioni, seminario, attività di gruppo, ecc.) comprendeva un approfondimento individuale con la scelta di un testo di narrativa e uno di saggistica da presentare all’esame di stato.

Di seguito:

- Schema di Programmazione iniziale

- Estratto dal verbale con parziale modifica e precisazioni della programmazione

- Seminario preparatorio: Blocchi di attività e Calendarizzazione oraria.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Correlati

From → Πόλις, Παιδεία, Percorsi didattici, z Archivio z

Ciao Gianmaria, mi ha fatto piacere rileggere questo lavoro e ricordare l’entusiasmo e la voglia con cui, nel corso degli anni, abbiamo affrontato questi approfondimenti interdisciplinari. Il tema è sempre attuale, soprattutto tra i giovani, anche fra i meno giovani, e rifletterci non farebbe male a nessuno! Grazie. Gemma Lucchesi