L’accusa di antisemitismo

Lo storico Tony Judt, ebreo britannico docente universitario a Cambridge e dagli anni Novanta presso Università statunitensi, esperto in politica internazionale, conosceva Israele non solo in qualità di studioso ma soprattutto per aver vissuto per un anno in un kibbutz e collaborato come volontario civile con l’esercito israeliano durante la Guerra dei sei giorni, allontanandosi successivamente dalle posizioni sioniste. Nel maggio 2006 su un numero speciale del quotidiano liberale israeliano Haaretz, dedicato al cinquantottesimo anniversario della nascita del paese, pubblica su invito della redazione, un saggio dal titolo Il paese che non voleva crescere[1] in cui esprime le sue preoccupazioni per un paese che non può illudersi di contare a tempo indeterminato dell’appoggio incondizionato degli Stati Uniti ignorando il contesto internazionale.

In particolare si sofferma sull’accusa di antisemitismo rivolta contro chiunque critichi una qualsiasi azione del governo israeliano, non solo perché obsoleta dopo la fine fella guerra fredda, ma soprattutto perché essa stessa “fonte di sentimenti antisemiti”. Affermare che la critica di soprusi, negazione di diritti, violazione delle norme internazionali “è antisemita” comporta implicitamente l’equiparazione dell’ebraismo con tali comportamenti.

Oggi, di fronte alla tremenda guerra di Gaza con migliaia di vittime civili dovrebbero leggere con attenzione le osservazioni di Judt coloro che accusano di antisemitismo chiunque critichi Netanyahu, proponga il cessate il fuoco, sostenga la necessità della nascita a fianco di Israele di uno Stato Palestinese. A meno che tali accuse non siano tanto dettate dalla preoccupazione di una ulteriore diffusione dell’antisemitismo – che non ha certo bisogno di esser alimentato – ma dalla cieca sudditanza e piaggeria alla politica statunitense. Non capendo, come già osservava Judt, che – al di là dell’attuale politica incomprensibile di Biden – il sostegno incondizionato degli Usa alla politica di Israele non potrà durare a lungo sia per la crescente avversione interna (tra cui quella di molti ebrei statunitensi) che, soprattutto, per gli oggettivi interessi geopolitici statunitensi in un mondo in cui gli equilibri stanno rapidamente cambiando.

L’Olocausto non può essere strumentalizzato ancora per giustificare le azioni israeliane. Grazie al passare del tempo, molti Stati dell’Europa occidentale sono riusciti ad affrontare il ruolo svolto nella Shoah, cosa che non era possibile affermare un quarto di secolo fa. Dal punto di vista israeliano, questo ha avuto conseguenze paradossali: fino alla fine della Guerra Fredda, i governi israeliani potevano ancora approfittare della colpa dei tedeschi e degli altri europei, sfruttando la loro incapacità di riconoscere completamente quel che gli ebrei avevano subito sul loro territorio. Oggi che la storia della Seconda guerra mondiale si sta spostando dalle discussioni pubbliche alle aule scolastiche, e da queste nei libri di storia, un numero sempre maggiore di elettori europei e non solo (soprattutto giovani) semplicemente non capisce come possano essere invocati gli orrori dell’ultima guerra europea per permettere o perdonare un comportamento inaccettabile in un altro tempo e luogo. Agli occhi del mondo, il fatto che la bisnonna di un soldato israeliano sia morta a Treblinka non può giustificare le sue violenze verso una palestinese in attesa di passare un postazione di controllo. «Ricordate Auschwitz» non è una risposta accettabile.

In breve: agli occhi del mondo, Israele è uno Stato normale, che si comporta però in maniera anormale. Decide del proprio destino, ma le vittime sono altre. È forte (molto forte), ma la sua condotta rende gli altri vulnerabili. Dunque, privi di qualunque altra giustificazione per le loro azioni, Israele e i suoi sostenitori ricorrono sempre più spesso all’affermazione più vecchia di tutte: Israele è uno stato ebreo, e per questo viene criticato. L’accusa che chi critica Israele è implicitamente antisemita, in Israele e negli Stati Uniti viene considerata un asso nella manica. Se negli ultimi anni è stata utilizzata con più frequenza e aggressività, è perché è l’unica carta rimasta.

L’abitudine di tacciare di antisemitismo qualunque critica straniera è profondamente radicata nell’istinto politico israeliano: Ariel Sharon se ne servì con eccesso caratteristico, ma fu solo l’ultimo di una lunga serie di leader israeliani che la sfruttarono. David Ben Gurion e Golda Meir non furono da meno. Al di fuori di Israele, però, gli ebrei pagano a caro prezzo questa tattica. Non solo inibisce le loro critiche a Israele per paura di apparire in cattiva compagnia, ma spinge chiunque altro a guardare gli ebrei di tutto il mondo come collaboratori de facto dei misfatti israeliani. Quando Israele infrange la legge internazionale nei territori occupati, quando umilia pubblicamente le popolazioni sottomesse a cui ha confiscato le terre – e replica ai suoi critici urlando ad alta voce accuse di «antisemitismo» – in realtà sta dicendo che queste azioni non sono israeliane, ma ebree; l’occupazione non è israeliana, è un’occupazione ebrea; e se questo non vi va giù è perché non vi piacciono gli ebrei.

In molte parti del mondo, c’è il pericolo che questa diventi un’affermazione vera: il comportamento sconsiderato di Israele e l’ostinazione a identificare tutte le critiche come antisemite è ora la principale fonte di sentimenti antisemiti nell’Europa occidentale e in buona parte dell’Asia. Ma il corollario tradizionale – se i sentimenti antisemiti sono vincolati a un’avversione per Israele, allora gli uomini onesti dovrebbero correre in sua difesa – non è più valido. Al contrario, l’ironia è che il sogno sionista si è realizzato: oggi, decine di milioni di persone nel mondo considerano Israele lo Stato di tutti gli ebrei. E, dunque, com’è logico, molti osservatori pensano che un modo per arginare la crescente ondata di antisemitismo nei sobborghi di Parigi o per le strade di Giacarta sarebbe che Israele restituisse i territori ai palestinesi.

Se i leader israeliani hanno potuto ignorare questi sviluppi, è in gran parte perché fino a ora hanno contato sull’appoggio incondizionato degli Stati Uniti – l’unico paese al mondo in cui per numerosi ebrei, tanto nelle dichiarazioni pubbliche dei politici importanti quanto sui mezzi di informazione, l’antisionismo è sinonimo di antisemitismo. Ma questa fiducia che dà per scontata l’approvazione incondizionata statunitense – e l’appoggio morale, militare ed economico che ne consegue – potrebbe rivelarsi la rovina di Israele.

Postilla

Quanto sopra non significa negare l’esistenza di posizioni antisemite tra alcuni veri o presunti sostenitori della causa palestinese, come d’altro canto certamente antisemita è Hamas, l’ala militare in specie, nei fatti, nelle sue dichiarazioni e nei suoi statuti.

Diverso e controverso è il discorso sullo slogan “Dal fiume al mare, Palestina libera sarà” (From the river to the sea, Palestine will be free) che ha una lunga storia non univoca ben analizzata in una attenta e documentata ricostruzione pubblicata dalla testata online il Post nel novembre 2023 a cui rimando.

Anche interpretandola nel suo significato letterale, il suo utilizzo nelle manifestazioni o nelle occupazioni di Università a me pare soprattutto frutto di ingenuità e mancanza di consapevolezza di quanto possa essere controproducente per chi sostiene la causa palestinese. Infatti essa pare simmetrica alla politica sostenuta da Netanyahu che si è sempre opposto alla prospettiva dei due stati. Se in quell’area c’è lo spazio per un solo Stato non è difficile immaginare che quello Stato – per ragioni storiche, rapporti internazionali ed evidenti rapporti di forza – non potrà esser la Palestina.

Per quanto difficile – e qui si potrebbe aprire una parentesi sulle gravi responsabilità sia dell’Europa che degli Stati arabi confinanti – la soluzione dei due Stati è l’unica che può riportare la pace in quel territorio, garantire la sicurezza di Israele e dare risposta alle legittime aspirazioni della popolazione palestinese. Certo non basta dichiararla a voce tale prospettiva, necessitano azioni effettive ed energiche da parte della comunità internazionale. L’Europa, se volesse, potrebbe scegliere di farlo.

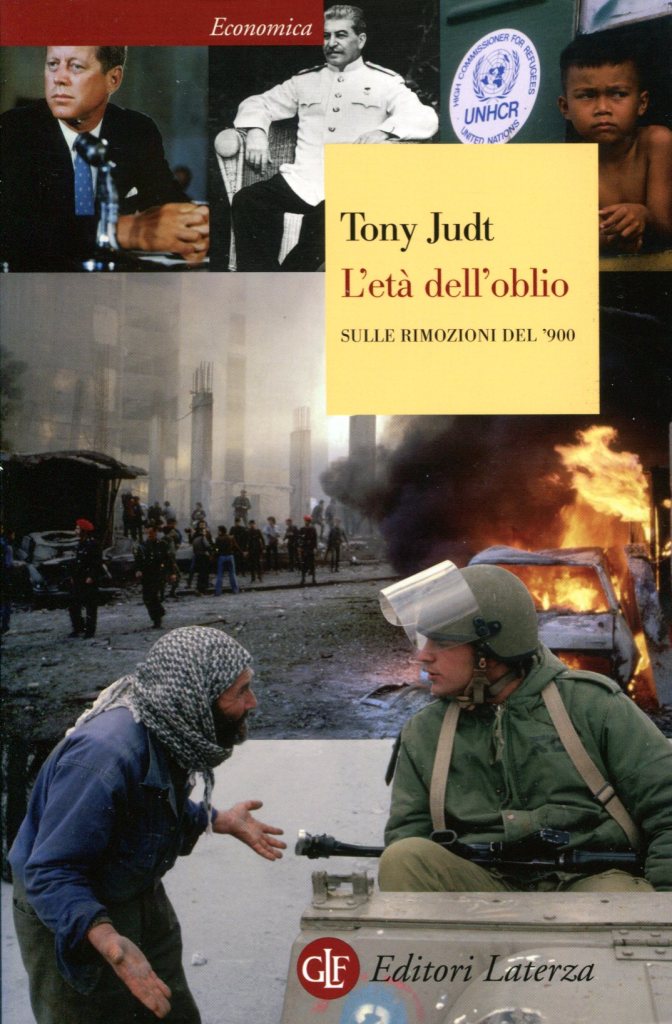

[1] Il saggio è stato pubblicato in Italia nel volume di Tony Judt L’età dell’oblio. Sulle rimozioni del ‘900, Laterza, Roma-Bari 2008, p.276-285 ed è consultabile > qui <.