Storia, scrittura e moralità in Nino Chiovini

Era la parola sorretta dalla memoria che suppliva agli scritti, non solo nella trasmissione delle testimonianze e della cultura delle comunità montane, ma in altre circostanze, quali le contestazioni, le liti, la perpetuazione delle usanze civili e religiose. (“A piedi nudi”)

… campeggia, quasi a voler essere personaggio e imporre una sua presenza, la selvaggia e quasi mitica Valle del Fiume Grande dei nostri predecessori di cinque e più secoli or sono, la Val Grande partigiana e martire, in quel periodo testimone di episodi abbietti e di eventi esaltanti, di avvenimenti tanto drammatici da rasentare l’irrealtà, da sembrare incredibili. (“Val Grande partigiana e dintorni”)

Un Parco Letterario

Sabato 24 ottobre 2020, con le firme dei Presidenti della Rete dei Parchi Letterari, del Parco Nazionale ValGrande e della Casa della Resistenza, si è costituito il Parco Letterario Nino Chiovini che, ventiseiesimo in Italia e primo nel territorio piemontese, viene dedicato al “partigiano, storico e scrittore verbanese, figura chiave della ricerca etno-antropologica, storico-geografica, socio-economica della Val Grande e del suo territorio, nonché scrittore dalla riconosciuta valenza letteraria”[1].

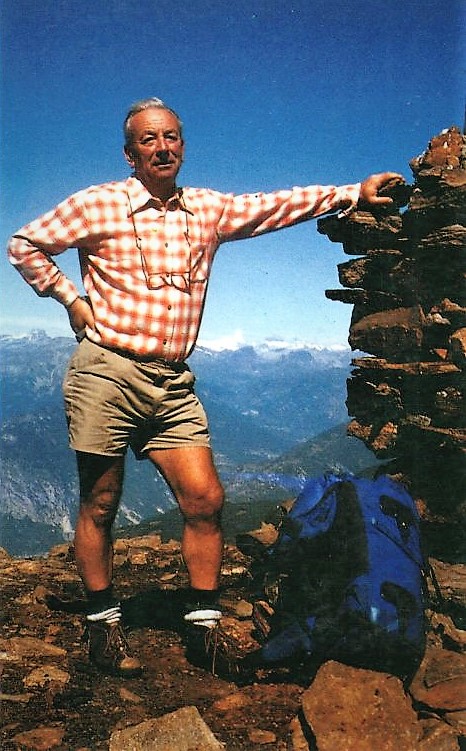

Riprendo, rielaborandolo ed ampliandolo, l’intervento che a nome della Casa della Resistenza ho preparato per l’occasione. Pochi giorni prima una caduta fatale in montagna ci aveva privato di Erminio Ferrari che della cifra umana e letteraria di Nino Chiovini è stato il più coerente interprete e prosecutore, per cui è stato spontaneo, nel mio come in molti degli altri contributi, accostare le due figure.

Tutta la storia è storia locale

Un filo diretto di continuità, come persona e come scrittore, lega Erminio Ferrari – di recente tragicamente scomparso – con Nino Chiovini; in particolare aveva introdotto nel 2002 le riedizioni di due opere di Chiovini: Mal di Valgrande (la precedente era del 1991) e Valgrande partigiana e dintorni che risaliva al 1980.

Nella prefazione di quest’ultima Erminio Ferrari, dopo aver sottolineato il nesso fra il lavoro di Chiovini e quello di Nuto Revelli, citato in epigrafe al saggio introduttivo del volume (Guerriglia nel mondo dei vinti), e di Claudio Pavone, l’autore di Una guerra civile[2] aggiungeva:

Revelli-Chiovini-Pavone: non siamo qui, s’intende, a stabilire gerarchie di valori tra le opere né, all’opposto, a illuminare di luce riflessa (quella del professore) lo storico di periferia; il parallelo serve, casomai, a rilevare come, pur da una collocazione defilata, il fare storia di Nino Chiovini fosse nel solco della più seria e accorta ricerca.

Perché è questo che conta: non esiste storia locale. Di “locale” possono esservi semmai il valore di una “storia”, o le capacità, le fortune, di un autore; mentre, come hanno dimostrato storici superlativi del nostro tempo, anche di uno sputo di terra si può narrare una storia che parla al mondo. In questo senso si è anche detto, ribaltando la prospettiva, che tutta la storia è storia locale; e allora sì siamo d’accordo. Ed è certo che quella di Nino Chiovini lo era con questo significato.[3]

Il discorso in forma più articolata lo si ritrova nella prefazione di “Mal di Valgrande”: la Storia locale, sottolinea Erminio, “non è narrazione di avvenimenti puri e semplici”, non è pura erudizione (quest’ultima semmai è il “vizio infantile” della storia cosiddetta locale). E richiama lo storico Fernand Braudel e Plinio Martini, scrittore elvetico particolarmente amato da Chiovini, che ne Il fondo del sacco:

fa chiedere all’io narrante “Ora io non so se la storia di un paese di cinquecento anime possa avere un significato”. Che è un po’ come chiedersi se abbia significato la vita di ognuno. La storia impegna chi la “fa”, chi la indaga, in questa ricerca di senso, e forse la storia locale ancora di più della grande storia del mondo. Perché nelle periferie dei grandi eventi universali si misura la loro portata, leggendola nei luoghi e su volti ben noti allo studioso. Che a sua volta vi si specchia e si interroga.[4]

Una dimensione etica

Erminio ricorda anche come Nino, parlando di “Cronache di terra Lepontina” gli avesse detto che “Lo interessava, e scopriva la possibilità di scrivere ‘una storia di base, non solo politica o storia di potere. Una storia economica finalmente e una storia morale”.[5]

Una storia morale e pertanto una scrittura morale. Vorrei cercare, sia pur per sommi capi, di approfondire questa dimensione etica, non solo degli scritti, ma dell’intera figura di Chiovini, che è stata figura ricca e poliedrica di attività ed esperienze; per citarne alcune: lo studente attento ad accogliere in pieno periodo fascista gli insegnamenti più critici dei suoi insegnanti del Cobianchi, il neo diplomato perito chimico, il giovane alpinista, l’antifascista che opera a Cuggiono prima dell’8 settembre con altri giovani ispirati da don Giuseppe Albeni, il partigiano Peppo con una sua particolare visione della guerra di movimento legata al piccolo gruppo esperto e coeso, l’insegnante, solo per un breve periodo subito dopo la guerra, ma che ne avrebbe per certo avuto la “stoffa” come dimostrerà nella sua magistrale lezione del marzo 1983 all’Università della terza età di Verbania su “Fascismo antifascismo e resistenza nel Verbano”[6], il tecnico della Rhodiatoce e rappresentante sindacale che dà il suo contributo di competenze tecniche alle rivendicazioni operaie, il politico e amministratore nel Comune di Verbania, e naturalmente il ricercatore, lo storico della resistenza del Verbano e della civiltà rurale montana, il precursore del Parco Nazionale della Val Grande, l’amante e il conoscitore approfondito del territorio locale e del mondo naturale. Su ognuna di queste peculiarità si potrebbe ricucire il filo del suo percorso di scrittura. Ad esempio il chimico di cui si trova evidente traccia nella accuratezza terminologica e nell’asciutto rigore del suo scrivere che spesso ci riecheggia la qualità stilistica di un altro chimico: Primo Levi.

Personalmente ho conosciuto Nino, che chiamavamo Peppo col suo nome di partigiano, durante le lotte della Rhodiatoce, sfociate nell’occupazione del marzo 1969 e nel successivo ciclo di lotte durate per oltre un decennio. Ricordo in particolare una Assemblea aperta del 1979 con le operaie in Cassa integrazione che, a differenza dei colleghi maschi, erano state escluse da un recente accordo con l’azienda dal rientro nei reparti; assemblea cui erano anche presenti sindacalisti, tecnici ed esterni. Chiovini ha introdotto e gestito l’assemblea. Mi aveva colpito la sua capacità di dar parola, di far parlare queste donne anche di fronte a interventi più paludati di sindacalisti, tecnici e politici.

La moralità del “dar parola”

Ecco il “dar parola”: questo mi sembra lo specifico tratto della moralità degli scritti, e non solo degli scritti, di Nino Chiovini. Dar parola che non è solo “passare il microfono” ma richiede modalità, anche tecniche, specifiche e una “cura”, un prendersi carico, un raccogliere e una capacità di predisporre l’ascolto. Dar voce chi non l’ha più, a chi di solito non è ascoltato, a chi è stato messo da parte. Dar voce alle persone, ma anche ai luoghi perché portano i segni delle precedenti generazioni e ci parlano, ci possono parlare, se il nostro orecchio e la nostra mente sono attrezzati, attraverso le tracce disseminate nel territorio.

Il paesaggio da Chiovini non è visto e descritto in un’ottica estetizzante; nella Presentazione di “Mal di Valgrande” questa visione morale del territorio è esplicita: il fascino che esercita quella valle, “la sua originale natura” diventa chiave di lettura per intendere il sentire degli alpigiani, contesto che illumina il testo delle testimonianze raccolte. “Questo libro” afferma nell’introduzione:

È fondato sulle testimonianze orali e rappresenta la mia gratificante rappresentazione scritta di vicende udite — e registrate — da persone, alcune delle quali hanno raggiunto il riposo perenne e vivono solo più nel ricordo di una parte di quelle viventi. Per me, che non contrassi uno specifico rapporto affettivo con la Val Grande connaturato all’esperienza degli alpigiani, ma di cui confesso di apprezzare i molteplici aspetti della sua originale natura dominata da percettibili grandi silenzi e remoti suoni celati entro smisurati spazi, tanto da indurmi a periodiche escursioni specie nella parte alta, e di essere pure affascinato dall’alto grado e dalla qualità dell’intervento umano effettuato nel passato, specie nelle sue aree estreme, è stato importante cimentarmi nell’interpretazione dei sentimenti che animarono gli alpigiani che operarono entro quella valle, senza nostalgìe e conscio che la realtà da affrontare è quella odierna.[7]

Mal di Valgrande

Possiamo considerare “Mal di Valgrande” il ponte, non cronologico, ma contenutistico, fra le due trilogie delle opere principali di Chiovini: la trilogia partigiana (I giorni della semina, Val Grande Partigiana e dintorni, Classe IIIa B. Cleonice Tomassetti vita e morte) e quella della “civiltà rurale montana” (Cronache di terra Lepontina, A piedi nudi. Una Storia di Vallintrasca, Le ceneri della fatica). Nella Presentazione Nino esplicita le modalità di questo “dar parola” e il debito metodologico (oltre che tematico) con Nuto Revelli, così come il ruolo fondamentale dell’amico Giuseppe Cavigioli, “mediatore” come lo è stato Dalmasin Giraudo per Revelli. E prima ancora, sul Colophon, riporta, paese per paese (Colloro, Cuzzego, Miazzina, Premosello, Rovegro, Trontano) i 24 nomi dei testimoni[8]: in qualche modo gli autori originari di quanto tra anteguerra, guerra e dopoguerra, possiamo oggi ascoltare della vita e dei ricordi di questi “contadini di montagna”.

L’incrocio fra le due tematiche – resistenza, civiltà rurale montana – tematizzato criticamente nel saggio introduttivo di Valgrande partigiana e dintorni[9], in queste pagine emerge direttamente da più testimonianze. Fra tutte la più intensa quella di Silverio Dinetti (Avevo dodici anni)[10] sull’eccidio dell’Alpe Casarolo del 22 giugno 1944 durante il rastrellamento della Valgrande. Dapprima Chiovini inquadra il contesto e la figura del testimone:

Gli alpigiani di Premosello e di Colloro, che da pochi giorni avevano ricominciato l’annuale monticazione estiva nei corti dell’alta Val Grande, si trovano senza volerlo nel mezzo di quella bufera che non li risparmia. Anch’essi terrorizzati e perseguitati dalle truppe nemiche, che non perdonano loro l’aiuto prestato ai partigiani, non per questo cessano di stare dalla loro parte, pagando un alto prezzo di sangue, distruzioni, saccheggi.

Quel 22 giugno, soldati tedeschi e fascisti compiono un eccidio di partigiani e di contadini all’alpe Casarolo. È di ciò che accadde in quel luogo, quel giorno, la precisa circostanziata testimonianza di Silverio Dinetti di Colloro, a quel tempo pastorello dodicenne, unico testimone di tutte le fasi della strage compiuta. L’ho raccolta il giorno di San Gottardo, festa patronale di Colloro, il 5 maggio 1980.

Silverio Dinetti, divenuto operaio-contadino, di giorno lavorava alla Sisma di Villadossola; per il resto della giornata faticava a Colloro, accudendo con la moglie al bestiame — una mucca, capre, pecore — e lavorando la terra. Questo suo secondo lavoro lo preferiva al primo: socialmente utile in tutta compiutezza e a lui congeniale. [p. 113-114]

Ci avverte poi come il suo dar parola sia mediato dalla trascrizione in lingua oltreché dal passaggio dal parlato allo scritto: l’implicito invito è di immedesimarci con mente e sentimento nella situazione di ascolto dell’operaio-contadino che nella sua parlata locale rievoca la traumatica esperienza di trentasei anni prima, di quella “giornata di bel tempo” quando aveva compiuto dodici anni da due giorni appena:

L’originale racconto di Silverio, che ho necessariamente tradotto in lingua corrente, tentando senza successo di conservargli la sua efficacia e la sua proprietà, è infinitamente più vivo; non soltanto io non sono in grado di scrivere in dialetto ossolano, ma non ho la capacità di riprodurre l’impressione che mi hanno fatto la precisione e le reiterate ripetizioni di alcuni particolari ormai indelebili nella sua memoria. [p. 115]

La trilogia Partigiana

Senza richiamare il nome non è possibile “dar parola” e quando Verbano, giugno quarantaquattro del 1966[11] otto anni dopo viene ampliato e arricchito dando vita a I giorni della semina[12], l’opera ancor oggi più completa sulla resistenza locale, a conclusione del testo vengono riportati i nomi degli oltre 320 caduti della resistenza del Verbano, la loro età e la data e il luogo ove hanno deposto il loro seme di cui noi abbiamo il dovere di raccogliere i frutti. Quella “cronaca di una sconfitta”, quel dramma del rastrellamento dentro la Val Grande è ricostruita con una scrittura asciutta e senza fronzoli, lapidaria così come sono le lapidi che ricordano i nomi dei caduti ed è doveroso “farne il conto” quale debito ai noti e ai molti ignoti. Altrettanto doveroso ricordare la determinazione di riprendere la lotta dei rimasti in vita quandanche “per la maggior parte in precarie condizioni fisiche”.

Le perdite partigiane sono molto gravi: quasi trecento morti! Sette tra la popolazione civile, diciotto-venti della Giovine Italia, 34 della Cesare Battisti e 220-240 del Valdossola. Il numero dei caduti appartenenti al Valdossola non può essere stabilito che per differenza tra la forza ufficiale precedente al rastrellamento e il numero dei superstiti. In molti casi il riconoscimento dei cadaveri rinvenuti è risultato impossibile; in altri casi i corpi non sono stati ritrovati e sono ancora oggi celati in luoghi pressoché inaccessibili o fuori mano; alcuni si presumono morti d’inedia, nascosti in anfratti. Si tenga presente, infine, che nei giorni immediatamente precedenti il rastrellamento, l’afflusso dl nuove reclute ai distaccamenti partigiani fu particolarmente intenso e parte di esse, non registrate al loro arrivo, sono cadute rimanendo spesso anonime. Ovviamente il maggiore numero dei morti si registra tra le reclute, ossia tra i meno preparati fisicamente, moralmente e militarmente.

Le baite incendiate sono 208; cinquanta case dell’abitato di Cicogna sono state distrutte o danneggiate dall’inutile bombardamento; tre rifugi alpini (alla Bocchetta dl Campo, al Pian Cavallone e al Plan Vadàa) sono stati distrutti e un altro (la Casa dell’Alpino ad Alpe Prà) danneggiato. Rimangono in vita circa centosessanta partigiani (dei quali cinquanta più o memo feriti), per la maggiore parte in precarie condizioni fisiche. Undici di essi sono riparati oltre il confine svizzero. Pressoché nessuna defezione si verifica tra i superstiti: anzi, riprenderà immediatamente l’afflusso di nuovi volontari ai centri cui hanno fatto capo i sopravvissuti.[13]

E, racconto inframmezzato al resoconto del rastrellamento e della ritirata partigiana, si snoda la vicenda tragica della “madre di Gianni”[14] che “con le scarpe dal mezzo tacco e con il cuore che pare le voglia uscire dal petto, sale faticosamente accanto al figlio”. È il 12 giugno quando, dopo quattro giorni di faticosa traversata,

il gruppo di partigiani rimasto nel bosco del vallone di Finero, di cui fanno parte oltre a Scalabrino, gli inglesi Frank e Pitt, Gianni e sua madre, sono risvegliati dal fragore del combattimento di Pian di Sale. Non appena è l’alba Scalabrino, tirandosi dietro una decina di compagni (tra cui i due inglesi) e una mitragliatrice Breda ’37, parte in direzione della lontana Val Grande. Rimangono Gianni e sua madre che è mal ridotta, più altri cinque-sei. Gianni scende sulla mulattiera in riva al torrente e si apposta; come passa un vecchio alpigiano, lo abborda e gli spiega della madre sofferente, chiedendogli se può accompagnarla a Finero e magari tenerla in casa per qualche giorno: l’uomo accetta. Gianni torna dalla madre e l’accompagna dal vecchio. Poche parole di commiato dette sottovoce, gli sguardi carichi d’affetto e di speranza, l’ultimo abbraccio convulso; poi senza voltarsi a guardare e a testa china, ognuno s’incammina per opposte direzioni.[15]

Opposte direzioni di cui il destino ha beffardamente invertito le sorti: il figlio, che ha voluto salvare la madre da un rientro obbligato nella valle percorsa dalle truppe nazifasciste, si salverà mentre sua madre la ritroviamo il 27 giugno su di un “autocarro che si ferma in un prato al margine delle strada appena fuori Beura [che] trasporta otto uomini e una donna destinati alla fucilazione”. Se prima il racconto intercalato della “madre di Gianni” aveva implicitamente dato voce alla testimonianza del figlio, ora Chiovini vuol “dar parola” anche a lei, nel momento stesso del martirio:

La madre di Gianni è preparata a morire; e lì in piedi, calma all’aspetto, ma angosciata dentro per il figlio che «Dio mio fa che sia vivo!». E il ragazzo che le sta accanto, il ragazzo che singhiozza di rabbia, le parrà un po’ suo figlio. E la carezza che gli si allunga nell’attimo in cui sente il comando del fuoco, si trasforma nell’antico gesto materno di protezione, inutile contro la scarica che li trapassa. Dopo di loro, gli altri sette. A Beura, Val d’Ossola, il 27 giugno 1944.[16]

Se ne I giorni della semina la parola data dall’autore a “i morti e i vivi” del rastrellamento di giugno, è perlopiù mediata dalla scrittura dell’autore, in Val Grande partigiana e dintorni è invece data direttamente. Chiovini ha infatti raccolto e pubblicato quattro “storie di protagonisti” scritte da loro stessi, accompagnandole da una introduzione e corredandole di essenziali note:

Gli interventi operati nei riguardi dei testi originali sono limitati all’indispensabile: quel tanto che li rendesse comprensibili a sufficienza laddove ho presunto che occorresse. Nessun episodio, giudizio o testimonianza espressi dai quattro autori sono stati modificati o soppressi […]. La mia principale preoccupazione è stata, insomma, quella di conservare la sostanza, la genuinità e l’originalità dei testi …[17]

Il primo scritto, L’infermiera Maria[18] “è delle quattro storie, l’unico che viene redatto per essere reso pubblico”; qui Chiovini propriamente ridà voce in quanto il testo era stato letto dalla stessa Maria Peron, poco dopo la Liberazione, ai microfoni della neonata Radio Verbania Libertà. In una dozzina di pagine, volutamente essenziali, abbiamo “dalla sua stessa voce”, la vicenda straordinaria di questa partigiana senz’armi che da infermiera di Niguarda diventa “medico di Brigata” in ValGrande per curare e dare conforto e cure sia “ai suoi ragazzi” che agli alpigiani.

Dalle suore ottenni un altro vestito da contadina e un gerlo; così acconciata potei circolare liberamente – nonostante che i nemici fossero informati che un’infermiera partigiana circolava nella zona e le dessero la caccia – riuscendo a procurare ai miei ragazzi delle castagne e un po’ di latte. [p. 37]

Costituita la brigata Valgrande Martire, il lavoro sanitario divenne sempre più intenso sia per l’ampliamento delle zone delle operazioni e l’ingrossamento della formazione, che per le cure che andavo sempre più praticando anche alle popolazioni della montagna, praticamente prive di assistenza sanitaria. [p. 40]

La sezione successiva (Il comandante[19]) è dedicata a Dionigi Superti di cui pubblica una Relazione sul rastrellamento del giugno 1944, probabilmente non destinata alla pubblicazione ma che “non sembra servire ad altro che a fissare sulla carta alcuni appunti”. Non si tratta solo di render noto uno testo inedito sul rastrellamento della Valgrande del “comandante partigiano di maggior rilievo nel Verbano Cusio Ossola” “dopo la morte di Filippo Beltrami a Megolo” ma di una riabilitazione che corregge il giudizio in parte negativo ne I giorni della semina e soprattutto, dopo l’esperienza dell’Ossola libera, l’ostracismo da parte delle altre formazioni e del CLN che gli hanno impedito il rientro in Italia dalla Svizzera con accuse poi dimostratesi infondate. Un “Partigiano vero e saggio” amato dai suoi uomini, con buone capacità organizzative e “che ha saputo conservare un ottimo rapporto con la popolazione”, come ribadirà in un articolo su Resistenza Unita[20] dopo la sua morte a Madrid e il rientro delle spoglie in Italia. La parola essenziale di Superti ci offre una cronistoria “in diretta” di quei giorni di giugno:

All’alba del giorno 12 vengo informato che gli alpigiani di Premosello stanno fuggendo con il bestiame perché colà sono arrivate colonne di truppe tedesche e fasciste; dispongo subito perché in caso di attacco i feriti e i disarmati siano inviati in luoghi sicuri e perché tutte le pattuglie in servizio si portino alla bocchetta di Campo a cui farò affluire altri reparti. Dati questi ordini mi rimetto in marcia con gli uomini che con me erano partiti dal confine svizzero, per portarmi al posto 12, sede del comando … [p. 56]

Il terzo scritto, il più ampio fra i quattro[21], è di un ossolano di famiglia contadina, Alfonso Comazzi: si tratta di ricordi personali destinati ai figli e agli amici; Chiovini ne era casualmente entrato in possesso e, rintracciato l’autore, “pian piano guadagno la sua fiducia: fatico a convincerlo, infine acconsente ma vuole che siano tolte alcune frasi, qualche nome, anche quello del milite fascista che l’ha picchiato a sangue”.

È una storia straordinaria, raccontata con “il ritmo di un soggetto cinematografico”. Classe 1924, per non esser arruolato nella Repubblica Sociale riesce a farsi assumere con un suo amico dalla Todt[22], ritrovandosi senza volerlo con la divisa della Wermacht ma, spirito ribelle, inizia una vicissitudine di fughe, catture e fughe che lo riportano in Ossola dove, a Tappia, viene arrestato in una azione di rastrellamento.

Mi conducono nella piazzetta al centro del paese, mi fanno levare le stringhe delle scarpe, poi mi portano in una stradetta poco fuori dell’abitato. Ci sono due ufficiali tedeschi e due fascisti; mi vedono addosso la cintura dell’esercito tedesco e me la tolgono: si accorgono che la croce uncinata della fibbia è stata limata e cominciano ad usarla come frusta contro di me. Dopo pochi colpi sono irriconoscibile. […] Mi picchiano ancora, continuamente; poi non ricordo più niente. Quando rinvengo mi trovo grondante di sangue dalla faccia; vedo che molte case del paese sono in fiamme. Vicino a me c’è Pierino, anche lui è malconcio; da lui vogliono sapere chi sono, ma continua a sostenere che non mi conosce, anche se siamo amici e compaesani. [p. 83-84]

Finirà in carcere a Domodossola, destinato alla fucilazione quale disertore della Wermacht; il giorno prestabilito verrà invece scarcerato dai partigiani che hanno liberato Domodossola. Automaticamente arruolato farà parte prima della Cesare Battisti e, conclusa l’esperienza dell’Ossola libera, dopo un internamento in Svizzera, rientrerà nei partigiani garibaldini sino alla liberazione.

Intanto le formazioni si sono ingrossate: la 83° brigata Comoli, comandata da Mirco, fa parte della 2° divisione Garibaldi Redi, comandata da Iso e Pippo Coppo. Credo che la Redi sia la più organizzata di tutta l’Ossola; abbiamo persino una divisa, uguale per tutti, partigiani e comandanti. E nessuno ha più dell’altro, e se c’è da mangiare c’è per tutti, se si salta il pasto è così per tutti. [p. 101]

La avventura di questo “modesto figlio dell’Ossola, che più andava in cerca della tranquillità, più se ne allontanava” si conclude il successivo due maggio, il suo “ultimo giorno di partigiano”:

“… il mattino dopo consegno le armi al mio comando e me ne torno a casa mia e stavolta per sempre”. [p. 103]

Con l’ultimo scritto[23] rientriamo in Val Grande, nei giorni del rastrellamento: sono i “Ricordi partigiani” di Gianni Cella; nel 1910, a sei anni, aveva perso una gamba tranciata da un vagone merci. Cresciuto, dopo la morte del padre, in orfanatrofio accumulò sentimenti di ribellione che, nonostante la menomazione, lo portarono alla decisione di diventare partigiano combattente salendo in Val Grande nel marzo del 1944. Nonostante la sua stampella riuscirà a sfuggire al rastrellamento con un ripiegamento all’interno dell’impervia valle che ha dell’incredibile.

Io che ero uno degli ultimi della colonna, visti cadere parecchi compagni falciati dalle raffiche e a mia volta travolto dai superstiti che retrocedevano, pur di non cadere vivo in mano dei tedeschi, mi gettai rotolando per una ripidissima scarpata; poteva essere la fine ma fui assistito dalla fortuna e caddi in una pozza del ruscello. L’acqua attutì la mia caduta e mentre infuriava la sparatoria, sebbene intontito e quasi privo di forze, mi aggrappai disperatamente a un masso e cominciai a salire la sponda opposta. Ero scorticato in molte parti del corpo e quasi esausto, ma la volontà mi diede la forza di risalire e di scomparire nel bosco; per fortuna nella caduta non avevo rotta né perduta la stampella, altrimenti la situazione sarebbe diventata tragica per me. [p.116]

Sarà poi tra i partigiani che entrano il 10 settembre nella Domodossola liberata e, per prima cosa, andrà all’ospedale a far riparare “la mia stampella che a forza di camminare si era di molto accorciata”.

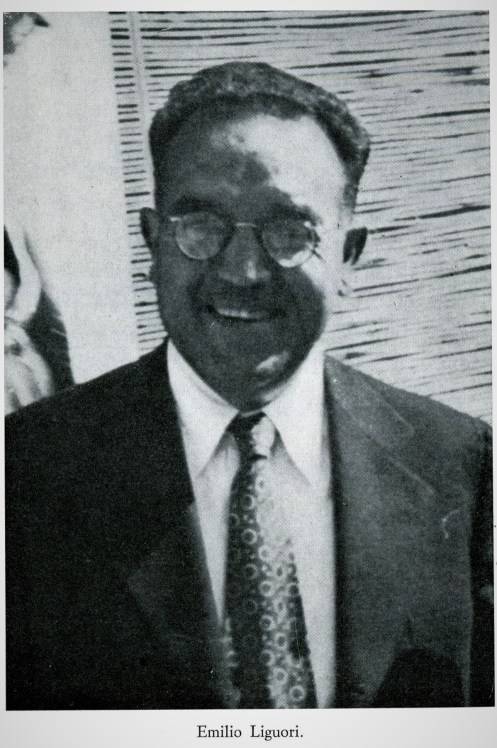

Quando, nel 1981, il Comune di Verbania, su proposta del Comitato Unitario per la Resistenza e in accordo con le istituzioni scolastiche, decide di titolare la Scuola Elementare di Intra alta a Cleonice Tomassetti, le “parole” dell’ultimo giorno della vita e il comportamento fiero della donna che sfilava nella prima fila dei “quarantatré” verso Fondotoce, erano ampiamente note: abbiamo la testimonianza di Carlo Suzzi subito dopo la Liberazione, poi più volte rilasciata[24], e il toccante diario del giudice Emilio Liguori, che – già noto a Chiovini e da lui ripreso nel 1966 in Verbano, giugno quarantaquattro e poi ne I giorni della semina – , viene per la prima volta integralmente pubblicato l’anno precedente[25].

Questo il noto passo di Liguori:

Lo spettacolo che stava per essere ammannito fu subito intuito dalla donna, alla quale ho accennato sopra. Costei si levò in piedi e con fare spontaneo, senza forzare il tono della voce, direi quasi con amorevolezza, rivolta ai compagni di sciagura pronunciò queste testuali parole: «Su, coraggio ragazzi, è giunto il plotone di esecuzione. Niente paura. Ricordatevi che è meglio morire da Italiani che vivere da spie, da servitori dei Tedeschi».

Aveva appena finito di parlare che, infuriato, le fu addosso un soldato germanico, che doveva capire un poco d’italiano e che del senso delle parole pronunciate era stato messo al corrente da un militare italiano. (Quale schifo il contegno servile verso i padroni tedeschi dei nostri militi! Non di tutti per fortuna, perché ne vidi più di uno fremere di rabbia osservando ciò che di orribile si compiva intorno a lui). La donna fu colpita atrocemente da più di uno schiaffo e da uno sputo sul viso. Non si scompose; incassò impassibile, e poi fiera e con aria inspirata, quasi trasumanata, disse parole che, per mio conto, la rendono degna di essere paragonata a una donna spartana, o meglio ancora ad una eroina del nostro risorgimento: «Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo il farlo: esso è già annientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi dico che la vostra è opera vana: quello non lo domerete mai!».

Poi rivolta ai compagni: «Ragazzi, viva l’Italia, viva la libertà per tutti!», gridò con voce squillante. Anima grande! So (per avermelo confidato un poliziotto, un bolzanese, che accompagnò il triste corteo fino al luogo dove avvenne l’esecuzione e vi assistette) che, durante tutto il tragitto di circa nove chilometri da Intra a Fondotoce, essa continuò a conservare una calma ed una serenità incredibili in una donna: e tale calma e serenità seppe, per virtù dell’esempio, comunicare agli altri suoi compagni di sventura. Avanzò per prima verso i carnefici, guardandoli fieramente negli occhi. Le sue ultime parole furono: «Viva l’Italia!».[26]

Ma di chi erano quelle parole? Non bastava correggere il nome dalle storpiature più volte occorse[27], bisognava restituire a quelle parole la figura autentica della donna che le ha pronunciate superando le mitizzazioni più o meno ufficiali (la maestra milanese, staffetta partigiana, moglie incinta di un comandante partigiano …) e quelle romantiche della donna matura salita in montagna per raggiungere il suo giovanissimo innamorato[28]. Nasce allora, frutto di una attenta ricerca, Classe IIIa B. Cleonice Tomassetti. Vita e morte che, raccogliendo le testimonianze di chi l’aveva effettivamente conosciuta, ci consegna la storia di una donna di origine contadine, travolta da dolorose vicende a cui ha sempre saputo reagire con scelte coraggiose e inusuali nel contesto socio-culturali del periodo.

La sua parola decisa ci viene restituita dal sarto, comunista e avventista Eugenio Dalle Crode: Nice quando sente l’affermazione di Sergio Ciribi

“Vado in montagna con i partigiani”

… disse “Allora, ci vengo anch’io”. Lei, le decisioni le prendeva così, all’improvviso.[29]

Tramite le parole di Giorgio Guerreschi, sopravvissuto, ritroviamo la parola di Nice, e il suo accento romanesco, quando, salita con i due giovani compagni in Val Grande per unirsi ai partigiani, a Corte Bué, si accorsero “di essere capitati dentro un rastrellamento”.

Mentre stava ancora diluviando, sentimmo sparare in lontananza; […] scorgemmo gruppi di soldati tedeschi e fascisti che si avvicinavano alla baita in cui ci trovavamo. Erano ancora lontani e facemmo in tempo a nascondere il fucile tra le erbacce, dietro la baita, e a discutere sul modo di giustificare la nostra presenza. Scartata l’idea di dire che stavamo facendo una gita e bugie consimili, decidemmo di dire la verità, cioè che eravamo venuti in montagna per unirci ai partigiani, ma che non li avevamo trovati.

I soldati erano ormai vicini e avanzavano con le armi spianate; una parte di loro erano SS italiane; altri erano soldati dell’esercito tedesco, ma avevano lineamenti asiatici, mentre i loro ufficiali dovevano essere tedeschi. Alla baita giunsero per primi gli italiani, che ci assalirono e cominciarono a picchiarci alla cieca, urlando che eravamo partigiani, poi arrivarono gli altri; un soldato mongolo mi disse: “Russland“. Un altro scoprì il fucile dietro la baita e addosso a noi piovve un’altra razione di pugni e pedate.

Poi si calmarono e cominciarono a interrogarci; noi dicemmo, come d’accordo, la verità, ma capimmo subito che non eravamo creduti. Allora la donna, che ci vedeva come ragazzini, disse che noi non avevamo colpa, che era stata lei a convincerci a salire in montagna. “Sono ancora ragazzi, la colpa è soltanto mia“, aggiunse. Non è vero che si inginocchiò davanti all’ufficiale; anzi, a un certo punto cominciò a inveire in romanesco contro di lui, mandandolo a quel paese. Era una donna decisa.[30]

E allora Chiovini ci invita a riascoltare le sue note parole rievocate dal giudice nel loro autentico e profondo significato:

Delle sue reiterate esortazioni ai compagni di supplizio, la prima – in quella tetra cantina – le frutta l’affronto di altre percosse e di uno sputo sul viso. La sua sferzante e precisa risposta è quella che avrebbe dato un vecchio saggio in pace con la vita. Anche Nice è in pace con la vita, ma non è un vecchio saggio: è una donna umiliata, dal corpo annientato. Ecco perché la sua risposta rivela una coscienza etico politica, insospettata in una “serva di locanda”.

Infine, quel viva l’Italia che, in perfetta lucidità grida alto nell’istante in cui è raggiunta dalla morte. Che non è tanto contrapposizione e invettiva agli uccisori, quanto messaggio programmatico e di speranza, affinché si realizzi una società italiana in cui si riesca a vivere in maniera diversa e equa, in cui abbia cittadinanza la dignità umana, in cui la donna non sia più umiliata in quanto donna; come invece fu lei, troppe volte, fino alla fine.[31]

La trilogia della “civiltà rurale montana”

È in Cronache di terra lepontina[32] che Chiovini elabora e tematizza la nozione di “civiltà rurale montana”; la genesi e lo sviluppo di questo suo studio è esplicitata nel capitolo conclusivo:

Era cominciata come indagine sulle vicende che opposero la comunità di Malesco a quella di Cossogno. Strada facendo, soprattutto attraverso la riesumazione e la decifrazione dei documenti della lite conservati nell’archivio comunale di Malesco, si è trasformata in ricerca sulla vita di quelle comunità rurali montane verbanesi e vigezzine tra il XIII e il XIX secolo e si è infine tradotta in osservazioni sulla civiltà rurale di quei luoghi.[33]

La contesa che per oltre cinque secoli ha contrapposto le due comunità per l’utilizzo degli alpeggi in alta Val Grande (Val Portaiola), “avari pascoli tra i milledue e i duemila metri di quota”[34], era nata in seguito a due atti di compravendita del 1251 e del 1304, diversamente interpretati dalle due parti. La contesa ha avuto momenti aspri e in particolare, nel 1355, un eccidio – non si sa fino a che punto reale o leggendario – all’Alpe Campo di sette maleschesi, e si è formalmente conclusa con un atto notarile siglato a Domodossola nel 1888. La vicenda permette di mettere in luce i rapporti fra i due comuni e il rapporto fra la “piccola storia” di due comunità montane e la “grande storia” che quella terra ha attraversato, ad esempio nel 1798 con il conflitto fra i repubblicani cisalpini e le “truppe dell’assolutista re di Piemonte e di Sardegna” quando “gli alpeggi della Val Portaiola videro transitare nella neve alta e ospitarono 400 repubblicani” in cerca di salvezza verso la Svizzera e che invece furono sopraffatti e sottoposti, a Domodossola e in più località a plurime fucilazioni. Una sorta di anticipazione di quello che avverrà in quelle vallate 146 anni dopo perché talvolta la storia si ripete e non sempre “in farsa”.

Due comunità quella di Cossogno e quella di Malesco che, dopo quell’accordo di fine Ottocento, avranno sviluppi diversi: la prima, storicamente più estesa, abbiente e popolata, vedrà progressivamente un declino economico e demografico con l’abbandono dell’economia montana (agricola, zootecnica, forestale) e l’assorbimento nell’orbita di Intra e Pallanza (poi Verbania), la seconda ha saputo sia pur parzialmente mantenere una economia agricola e zootecnica successivamente affiancata dal turismo e dal frontalierato – che ha in gran parte sostituito l’emigrazione – con un discreto sviluppo sul piano economico e demografico.

Questo iter storico, frutto di un impegno profuso negli archivi,lo si ritrova nella seconda parte dell’opera (La contesa), ma Chiovini non si accontenta di ricostruire gli eventi (la cosiddetta “storia evenemenziale”). Vuole dar luce – metaforicamente “dar parola” – alla vita quotidiana delle popolazioni che hanno colonizzato e praticato le terre alte valgrandine con una ricerca etno-antropologica del tutto originale su quella che lui stesso definisce “civiltà rurale montana” perché

è altrettanto utile e importante sapere come si dipanava il corso della vita in quel periodo, che essere informati sugli sviluppi, sulle responsabilità e sugli esiti della secolare contesa.[35]

Civiltà rurale che, nei suoi tempi lunghi, viene indagata, e presentata al lettore nella prima parte del libro, a partire dai primi insediamenti paleolitici sino al suo recente declino con un’ottica pluridisciplinare che unisce conoscenza geografica del territorio, archeologia, storia, toponomastica, cultura materiale, geologia, botanica, economia, diritto, analisi linguistica – e molto altro – con una rigorosa sintesi. In questo (ri)dar parola a “una civiltà estinta” centrale diventa l’analisi delle parlate locali a cui è dedicato un capitolo[36] perché la lingua può lasciar tracce spesso più durature di altre attività umane.

Le collettività rurali montane, pur essendosi caratterizzate come mondo subalterno, quindi culturalmente dipendenti e nel contempo parzialmente estranee alla società che fioriva nella valle padana, e che tra il XIV e il XIX secolo si trasformò da feudale in capitalistica, espressero complessivamente valori culturali autoctoni, sia pure con differenti radicamenti, con analoghe caratteristiche lungo tutto l’arco alpino.

Anche nel nostro territorio, letteralmente a ogni piè sospinto, esistono ancora tracce, testimonianze, sopravvivenze anche corpose di un patrimonio culturale accumulato e sedimentato nel corso di un millennio di vita da una società oggi inarrestabilmente in via di estinzione, sia pure non ancora consumata e tanto meno registrata anagraficamente.

Su tutte le testimonianze culturali si ergono i dialetti parlati (più precisamente, sopravvissuti) nei nostri villaggi montani, dalla Valsesia al Mottarone al Cusio all’Ossola al Verbano alle valli locarnesi, dialetti risalenti a un’unica origine e diventati più o meno dissimili nel lessico e nella pronuncia a causa delle reciproche separatezze. (p. 93)

Viene velocemente ripercorso l’iter di queste parlate dal ceppo originario celtico con gli innesti leponzi, latini, barbarici e tardo medievali in un rapporto di autonomia e talvolta di scambio reciproco fra “dialetto” e lingua ufficiale. Il dar parola in questo caso non è solo scelta “morale”: diventa vera e propria metodologia. Perché ciò che rimane di quella civiltà oltre le tracce materiali – sempre più residuali – sono appunto le parole. Ma si tratta di parole che da un lato vanno riscoperte, riportate alla luce e dall’altra fatte rivivere nel loro pieno significato. Metodologia che, qui esplicitata, percorre tutto il lavoro di Chiovini di ricostruzione nel lungo periodo della civiltà montana, sia nella sua progressiva espansione dai centri abitati a valle agli alpeggi in alta quota, che nell’analisi delle sue componenti etno-antropologiche.

… a partire dal XII secolo […] nei documenti conosciuti dell’epoca ricorre sempre più spesso il termine di runca, ossia terra dissodata di recente, voce derivata dal latino classico runco, runcare (sterpare, dissodare), giunto alla soglia dei nostri giorni nel medesimo significato con il verbo dialettale runcàa e con i toponimi derivati, che indicano luoghi del territorio utilizzato con precise caratteristiche; Runch, Runchett, Runcàsc, Runcutìn, ossia luoghi coltivati, a media/breve distanza dal centro abitato.[37] …

Nei dialetti alto novaresi, per indicare gli alpi si usano i termini di curt (mediato dal latino cohors inteso come spiazzo o radura) e di alp di origine celtica, insieme a quello di munt (monte) usato prevalentemente nell’alto Verbano per indicare gli alpi maggengali o primaverili, mentre quelli di piazza e di culma sono riservati agli alpi posti a ridosso di un colle.[38]

Possiamo, grazie alla toponomastica, ad esempio individuare l’origine quali “località in cui … venivano concentrate o confinate le greggi di capre” nel nome di molte località del Verbano e dell’Ossola derivati dai vocaboli dialettali di cavra e crava[39], come del duro lavoro di terrazzamento dei declivi nei vocaboli piaggia, campèi o pinezz[40].

La cultura materiale della civiltà montana è fondata sul legno e sulla pietra, le baite ne sono la testimonianza più duratura ed è grazie all’idioma locale che possiamo conoscerne e capire le diverse funzioni e il lavoro tecnicamente ingegnoso che hanno richiesto.

La bàita nel dialetto maleschese è chiamata casera (nome comune a tutta l’Ossola), mentre nel dialetto cossognese è la Casina, diminutivo/dispregiativo dell’italiano casa e del dialettale cà. Le bàite, anch’esse in origine costruite sommariamente per minime esigenze, come elementari ricoveri di fortuna […] fino a diventare, dopo il XVI secolo, i fabbricati utilizzati annualmente per la monticazione estiva, praticata fino a pochi decenni or sono.

Le bàite sono, di norma, costruzioni di modeste proporzioni, con vani alti non più di due metri. A seconda della loro utilizzazione, si dividono in «bàite da fuoco» (casér da fógh) e «baite per il bestiame» (casér dìi besti). Le prime, quasi sempre a un piano e sprovviste di soffitto sotto il tetto, venivano utilizzate per il lavoro domestico: cucinare e lavorare il latte; se la bàita era dotata di un piano superiore, quest’ultimo era adibito a rudimentale camera da letto; ma le bàite a due piani erano rare; in Val Grande poi, un lusso sconosciuto. Le «baite per il bestiame» erano quasi sempre a due piani, separate da un rudimentale assito, in cui il piano inferiore fungeva da stalla e quello superiore, comprendente anche il sottotetto, fungeva da fienile e da camera da letto, in cui il letto era il fieno medesimo.[41]

L’evoluzione delle lingue ha leggi simili a quelle biologiche: il distanziamento temporale e spaziale crea barriere (fra lingue / fra specie) comunicative e di reciproca fecondità. Come vi sono lingue che hanno mantenuto la loro trasparenza per parecchi secoli (e l’Italiano è una di queste) mentre altre, le cosiddette lingue giovani, a fatica si rapportano oltre i due o tre secoli, lo stesso vale per le culture. Il lavoro culturale sul passato, quando non è solo erudizione, è proprio quello di mantener viva (o di rivitalizzare) questa trasparenza che non solo ci dà conoscenza, comunicazione con il nostro passato, ma soprattutto fecondità di continuo rinnovabile. Da questo punto di vista gli scritti di Chiovini sono preziosi ed esemplari.

Nella “trilogia partigiana” un “volume” (Classe IIIa B) era dedicato a una eccezionale figura femminile (Cleonice Tomassetti) che solo grazie alla ricerca e alla scrittura di Chiovini riprende vita e implicitamente parola, emergendo dal silenzio a cui sarebbe stata altrimenti condannata. Lo stesso avviene, in questa seconda trilogia, con Sofia Benzi la cui epica vita di montanara, grazie alla memoria mediatrice del figlio Antonio è raccolta e ricostruita nelle pagine di “A piedi nudi”[42], quella che molti, a buon titolo, ritengono la sua opera letterariamente più intensa.

Il “dar voce” in questa opera viene più volte esplicitato: “Antonio, dialettalmente chiamato con il diminutivo Tugnìn … è il narratore di questa storia di Vallintrasca”[43]. Antonio Ruschetti, classe 1918, viene conosciuto da Chiovini all’interno della Rhodiatoce: operaio “nato a Caprezzo, ma che soltanto per metà era di Caprezzo, e per l’altra metà – quella materna – di Cicogna” mal si adattava, lui che era stato contadino, boscaiolo e cameriere, alla vita chiusa, monotona e gerarchizzata della fabbrica. Chiovini lo reincontra anni dopo, entrambi in pensione, e Antonio “mentre si mangiava … attorno al tavolo di un rifugio alpino” incomincia a raccontare con “fervida memoria … la storia della prima parte della sua vita … una storia personale e corale che andava riscoprendo il mondo scomparso.”

Quel giorno stesso presi i primi appunti […]. Successivamente prese forma un progetto: quello di perseguire la ricostruzione di alcuni aspetti della vita di allora nelle due valli Intrasche, attraverso la rappresentazione scritta di quella storia insieme personale e collettiva. Gli strumenti principali sarebbero stati, oltre alla fondamentale testimonianza di Antonio (mio «io narrante»), verificata fin dove era possibile attraverso confronti e documenti, quelli individuati in seguito: un succinto diario redatto da suo padre in gioventù […] e, più tardi, le notizie, le date, i nomi, i fatti che cominciai a strappare ai fascicoli degli archivi, alle collezioni dei giornali d’epoca, alle apparentemente aride pagine dei registri anagrafici parrocchiali e comunali che elaborai trasformandoli in alberi genealogici […] fino a farne parziale chiave di lettura della vita di villaggio.[44]

Quello che ne emerge è la narrazione, storicamente documentata, di una sorta di saga familiare: I Benzi originari di Giardinetto (Alessandria) trasferitisi a Cicogna, i Morandi, carbonai in Val Pogallo, provenienti da Torricella (Canton Ticino) e i Ruschetta, famiglia di Intragna i cui “rampolli” erano usi a “sciamare per il mondo in cerca di lavoro e di mitica fortuna”[45].

Saga famigliare che ha in Antonio il suo ultimo rappresentante e in sua madre, Sofia Benzi, il personaggio emblematico.

Sofia, nome di regine e principesse bizantine e Romanoff, era la quintogenita della famiglia di Pà Iachìn [Giacomo Benzi] e di Maria Boldini. Per la verità, l’atto di nascita dell’8 dicembre 1875 porta – non è possibile sapere se per errore o per una vampata di stramba esibizione di erudizione paterna – il più sofisticato nome di Soffida, ma fin dalla nascita la bimba fu chiamata con quello più semplice di Sofia, che finì per imporsi anche nei documenti anagrafici, dopo che divenne sposa e madre. Sofia, come le sorelle, crebbe contadina. Contadina e analfabeta, come le sorelle. […]

Sofia si stava trasformando in un’avvenente ragazza dai bei capelli castani leggermente ondulati nei giorni di festa, mediante l’artificio dell’acqua zuccherata. I suoi capelli non erano tanto lunghi, perché per la prima volta nel corso dell’adolescenza e per la seconda volta nella prima gioventù, li aveva venduti. Tagliati dall’uomo che una volta all’anno faceva il giro dei villaggi per acquistare i capelli dalle ragazze; li pagava bene …[46].

Sofia sposerà Stefano (Stévan) Morandi e andrà a vivere a Tregugno, un corte maggengale, sull’altro versante del rio Pogallo rispetto a Cicogna, e avrà da lui cinque figli (uno morto in tenera età) conducendo una vita da alpigiana con trasferimenti stagionali nei corti più in quota. Nel settembre 1913 “alla Soliva, nel fienile in cui dormivano i due sposi e i loro quattro figli”[47] a soli 37 anni Stévan muore di infarto tra le braccia della moglie. Ad aggravare la sua condizione di vedova con quattro figli – il maggiore, Giuseppe, aveva dieci anni – l’anno successivo un fulmine colpisce la stalla carbonizzando le due mucche di sua proprietà.

La situazione sembra poter cambiare quattro anni dopo: complice una capra che aveva cambiato gregge il Sacumàn (Giuseppe Ruschetti) vedovo di 52 anni, residente a Caprezzo, la conosce e “quando la donna sorrise di cortesia … all’uomo sembrò ringiovanire di colpo”; rimasta incinta del vedovo che si era fermato in alpe qualche giorno, si sposeranno mesi dopo ed è dalla loro unione che nasce appunto Antonio.

Il trasferimento di Sofia e dei suoi figli nel paese di Caprezzo non durerà molto: il secondo marito, uomo fatto di legno coriaceo, possidente fattosi da sé anche grazie a ricorrenti periodi di lavoro all’estero, si rivelerà presto un marito e padre padrone autoritario e violento. Prima i figli di prime nozze e poi la stessa Sofia lo abbandoneranno tornando a Tregugno. Una vita di alpeggio senz’altro più dura e povera di quella in paese, scelta da Sofia, allora quarantaquattrenne, con libera consapevolezza per il resto dei suoi giorni.

Antonio dopo un periodo di alternanza fra madre e padre, avrà con lei rapporti saltuari sempre meno frequenti e confronti non facili con i fratellastri sia di parte paterna che materna. E se il rapporto con la madre è stato per lui avaro di affetti sia per i sempre meno frequenti momenti di vicinanza che per il disagio interiore provocato dal conflitto fra i due genitori, da lei ha senz’altro ereditato la sua intensa capacità narrativa. Tredicenne, sale a Tregugno per portare un cesto di fichi alla madre e vi si ferma due giorni.

La sera del primo giorno la Sofia, riprendendo una vecchia abitudine che i figli ben conoscevano, la trascorse a raccontare al figlio, che provava piacere persino a riascoltare vicende già conosciute, storie tramandate da sua madre, ricordi d’infanzia e di gioventù (in fondo ai quali riaffiorava inevitabilmente la reminiscenza del suo Stévan), in cui manifestava le sue doti di narratrice, assecondata da un’eccezionale memoria, l’esercitata memoria degli analfabeti.

L’esercizio della memoria, che per analfabeti e semianalfabeti suppliva all’impossibilità di servirsi della scrittura, sia per scrivere sia per leggere, era l’antico strumento, utilizzato e affinato sin dal primo affermarsi della civiltà rurale montana (analogamente, ma più largamente che nelle altre società rurali) per trasmettere di generazione in generazione — mediante la parola, unico veicolo della comunicazione — le cronache e la storia del villaggio e della famiglia, le tradizioni, i costumi, le credenze, gli aneddoti, ossia tutto ciò che rappresentava quell’umile cultura.[48]

Capacità narrativa e viva memoria che rivive per noi tramite Chiovini che ne ha “raccolto la parola”.

Antonio ha trasfuso in ogni pagina (di questa storia di Vallintrasca), fino a quest’ultima, il ricordo del passato suo e della sua generazione …

Quel mondo scomparso rappresentava la riconosciuta e accettata civiltà della fatica quotidiana, del lavoro realizzato da mani con le palme di cuoio; la civiltà dei sentieri e delle mulattiere selciate e lastricate, dei geometrici terrazzamenti e, in fondo, dell’ottimismo collettivo, simboleggiato dal rituale saluto di congedo — alégher, allegri — che si scambiavano i suoi abitanti.[49]

E di questo mondo della fatica quotidiana, Sofia morta a 72 anni precipitando da una rupe mentre trasportava “scalza, naturalmente”, una gerla d’erba appena tagliata era la

plebea regina vissuta di lavoro, di dedizione, di devozione, e fino alla morte povera d’affetti, di gioie, di fortuna. E sempre, fino alla morte, sorretta dall’inobliabile memoria di una breve stagione d’amore.[50]

Con Le ceneri della fatica, edito postumo nel 1992, l’anno successivo alla sua scomparsa, se geograficamente Chiovini ci fa discendere di latitudine e di altitudine dagli alpeggi dell’alta Val Grande delle Cronache, e da quelli di Tregugno e della Soliva (A Piedi Nudi) per approdare al paese collinare di Ungiasca sovrastante l’attuale Verbania, questo apparente scostamento territoriale corrisponde ad un completamento e approfondimento della tematica delle due opere precedenti di cui questo lavoro

è fratello e parte integrante – un contributo alla conoscenza della civiltà rurale montana, al principio e durante la sua parabola discendente nel Verbano, e riferibile a un territorio ben più vasto di quello qui messo a fuoco.[51]

L’occasione che ha spinto l’autore è dovuta all’acquisizione di “due plichi di documenti (… per un totale di 181) concernenti abitanti ungiaschesi, in date comprese tra il 1695 e il 1850” a cui si aggiunge un duplice interesse tematico ed affettivo.

Tematico in quanto l’abitato di Ungiasca, presumibilmente nato come alpeggio maggengale di Unchio (come anche il toponimo suggerisce), divenuto a partire dal secolo XI “centro abitato permanente autonomo” e successivamente collegatosi “amministrativamente e canonicamente al più importante luogo di Cossogno” mantenendo comunque fino al 1815 “un’originale e caparbia autonomia”, rappresenta un esempio tipico di villaggio di Vallintrasca, con una sua vita e cultura comunitaria incentrata sulla attività agro-pastorale e collocato a metà strada tra quelli maggiormente isolati e poveri più in quota come Cicogna e Scareno e i borghi rivieraschi di Intra e Pallanza proiettati verso uno sviluppo commerciale, artigianale e successivamente industriale.

Affettivo perché quel paese è “stata la culla dei miei avi paterni” ed è da lui direttamente conosciuto e frequentato nelle abitazioni e nelle persone, sia nel paese che nei suoi corti maggengali e di monticazione estiva, in particolare quelli del Vréi (la conca d’Aurelio) a cui era salito la prima volta, a dieci anni, con suo padre in una mattina di estate, lasciandogli un ricordo indelebile.

Laddove il sentiero abbandonava il terreno boscoso, in quel punto alternato a estesi affioramenti rocciosi, mi ritrovai al principio del vasto terreno prativo della conca.

Mai avevo veduto in montagna tanto prato in una sola estensione. Prato costituito da tante «pezze» quanto erano i proprietari, denunciate dai tagli operati in tempi successivi o ancora intonse con erba e fiori svettanti verso l’alto. E, sparsi su quell’immensa mappa verde, i corti che mio padre andava menzionando mano a mano giungevano a tiro d’occhio. Nomi di corti che mi erano diventati familiari a Ungiasca, ma che ora prendevano corpo: corti con le minuscole casere ombreggiate da alberi d’alto fusto, per lo più frassini e noci. […]

Durante il pasto, consumato sullo spiazzo prospiciente il corte, assieme al racconto dei suoi ricordi salienti e più radicati, legati a quel luogo in cui fu iniziato alla mansione di pastorello durante il giornaliero pascolo del bestiame bovino, mio padre andava narrando episodi e aspetti della sua vita in quel corte, strettamente legata a quella della sua famiglia e delle altre famiglie della comunità ungiaschese e di tant’altre.[52]

Le tre diverse tipologie di fonti – quella documentale dei plichi acquisiti, arricchita dalla ricerca presso archivi comunali, parrocchiali e familiari, quella orale del padre e delle altre testimonianze raccolte[53], quella personale di esperienze e ricordi – si fondono in un unico percorso tematico. Se possiamo affermare che Chiovini (ri)dà qui voce a testimoni riemersi dagli antichi documenti e a quelli da lui ricercati e intervistati, il dar voce e parola principale mi sembra di poter affermare sia quello conferito ad un soggetto collettivo: la comunità ungiaschese che ci parla di sé, della sua storia e nel contempo esemplarmente testimonia nascita, fasi di crescita e successivo tramonto della civiltà rurale montana.

…dopo la vittoria dei comuni lombardi sul Barbarossa (1177) e la pace di Costanza (1183), la disgregazione del sistema feudale era giunta anche nelle nostre terre. Gli abitati collinari e montani andavano assumendo le caratteristiche di loci (lögh nella forma dialettale), mentre gli abitanti, già servi della gleba, affrancati dai tributi e dalle prestazioni gratuite dovuti al feudatario, si trasformavano in appartenenti a comunità autogestite attraverso proprie leggi (consuetudini e statuti) e istituti autonomi (assemblee vicinali e consigli di credenza), che si fondavano sulla lavorazione della terra e sull’allevamento del bestiame. Pur esistendo frange di possessi individuali di origine allodiale, prevalevano nettamente il possesso e l’uso comune della terra esterna alla cintura villica e del bestiame.

Era quindi in atto, similmente a quanto avveniva in tutti i territori dei due versanti dell’arco alpino e delle valli prealpine, la nascita e l’esistenza di un nuovo tipo di vita sociale e produttiva, che si differenziava da quelle sorte e in formazione nei comuni urbani e nelle campagne di pianura e di collina, per una larga autonomia dai centri di potere temporale tradizionale e di nuova formazione, tranne quelli di matrice spirituale rappresentati dalla chiesa cristiana. Quella società viene denominata civiltà rurale montana.

I territori verbanesi in cui si sviluppò quel tipo di civiltà furono quelli delle due valli Intrasche, dell’area collinare intrese.[54]

Una società essenzialmente basata su una economia di sussistenza, senza quasi differenziazioni sociali al suo interno e con la netta prevalenza della gestione collettiva dei beni (terre, bestiame), delle attrezzature (mulini, torchi, forni …) e dei lavori di trasformazione e manutenzione del territorio (terrazzamenti, irrigazione, rete viaria …). Nel rapporto con Intra e Pallanza con cui sono fitti gli scambi di prodotti si viene a costituire dalla fine del sec. XII una unità amministrativa territoriale, la “Comunità d’Intra Pallanza e Vallintrasca”, comprendente, oltre i due borghi lacustri, i sedici villaggi dei due rami della Vallintrasca[55] disposti nelle rispettive valli del San Bernardino e del San Giovanni. Comunità con un Podestà intrese ma con effettiva larga autonomia alle singole comunità di villaggio (i luoghi). Se l’autorità politica e soprattutto quella religiosa erano collocati a Intra, Chiovini sottolinea la netta preminenza demografica degli abitanti di Vallintrasca rispetto a Intra e Pallanza: si arriverà a un equilibrio fra le due popolazioni solo verso la metà dell’Ottocento[56].

Alla originaria fase di prevalenza della proprietà comunitaria subentra dalla metà del Cinquecento una seconda fase della società rurale montana: da comunitaria a parcellizzata “con l’acquisizione di campi, prati e persino corti, da parte di singoli nuclei familiari” (i ‘particolari’), mantenendo comunque gli organismi della comunità e la gestione collettiva con particolar riguardo alle aree boschive e ai pascoli. Tale processo di suddivisione proprietaria arriva a conclusione nel secolo successivo.

Le conseguenze più evidenti furono la sostituzione di parte del bestiame ovino con quello bovino, ritenuto più adatto e più redditizio in quel nuovo tipo di economia agricola e zootecnica. Ciò causò l’aumento di prodotti caseari e una diminuzione della produzione di lana e di carne ovina.[57]

La documentazione su Ungiasca permette di far luce sulla cultura, di quella e di analoghe comunità, che era egualitaria fra i diversi “fuochi” familiari, ma con nette divisioni rispetto ai “forensi” che venivano a collocarsi ai confini dei paesi, e all’interno delle famiglie allargate con ruoli distinti fra maschi e femmine, fra adulti e meno adulti, fra il capofamiglia che partecipa alle Vicinanze e gli altri. Era una cultura fondata sulla fatica quotidiana ma a suo modo equilibrata con periodi di riposo normativamente fissati: oltre alle domeniche le numerose feste religiose. La religione rappresentava infatti non solo un orizzonte di senso condiviso ma anche un potere normativo e giurisdizionale in una società composta in grande prevalenza – in totalità per le donne – da analfabeti per cui

l’anziano nel campo della memoria storica e della propagazione dello scibile connessi a quella società, esercitava da secoli un ruolo importante. Egli era un riconosciuto detentore del sapere, da cui derivava un’indiscussa autorità, che si tramutava in potere non codificato, ma esercitato e accettato, e che si palesava nel suo richiesto intervento quale autorevole testimone, arbitro, estimatore, narratore.

Il rapporto tra istituzione religiosa e popolazione verbanese nel XIV secolo era molto stretto e nel contempo anomalo. Era un legame religioso culturale su cui tuttavia prevaleva quello di consapevole dipendenza da un riconosciuto potere che aveva valore politico. La vita religiosa era semplice: si fondava sulla quotidiana preghiera e su alcune pratiche religiose rituali private e pubbliche.[58]

Una società normata da regole rigide, ma consapevolmente accettate, volte a mantenere l’equilibrio al proprio interno e con l’ambiente circostante.

Per quanto attiene il legname da ardere, va ricordato che veniva usato quasi esclusivamente per cuocere i cibi e per le esigenze di lavorazione casearia, e solo eccezionalmente per esigenze di riscaldamento di locali d’abitazione. Il patrimonio boschivo comunitario era stato sottoposto fin dal principio della formazione della società rurale montana a vincolo statutario o consuetudinario. […]

In generale, alla proibizione di tagliare legna nei boschi comunitari e a quella di produrre carbone — se non per comprovate necessità comunitarie e con il divieto di cederlo a forensi — si accompagnava la concessione di raccogliere legna morta, ma della quantità trasportabile all’abitazione in un solo viaggio giornaliero.[59]

Equilibrio che si riflette su un paesaggio “parecchio diverso da quello attuale”:

Quel che si presentava agli occhi dell’uomo del Seicento e del Settecento — e che da quell’epoca registrò una lenta involuzione fino alla metà del nostro secolo, per poi nel giro di tre decenni degenerare rapidamente a partire dalle fasce più esterne — era un paesaggio variegato e ordinato in cui, durante la stagione estiva predominavano il biondo chiaro dei campi di cereali e il verde rigoglioso e uniforme dei prati, che lasciavano spazio qua e là alle isole verde cupo di boschetti e gerbidi diligentemente tenuti sgombri da arbusti infestanti e da fogliame secco; o alle chiome maestose dei castagni da frutto, sotto cui vegetava un modesto fondo prativo. Le minuscole costruzioni rurali, sparse con avveduto criterio su quel territorio, testimoniavano la quotidiana operosità di persone e la compresenza del bestiame domestico.

Era, in conclusione, un paesaggio in cui l’effetto della mano dell’uomo era avvertito in modo continuo, sistematico, persino ossessivo, in cui quasi nulla sembrava crescere al di fuori della sua volontà: la produzione di beni era diventata la regola, la distruzione e lo spreco non trovavano spazio.[60]

Involuzione successiva del paesaggio che riflette il declino della cultura rurale montana sottoposta a spinte demografiche, migratorie, economiche e normative che la portarono ad una progressiva dissoluzione laddove la crescita economica ed industriale a valle non solo ha comportato, dalla metà ottocento in poi, una invertita distribuzione della popolazione fra montagna e cittadine rivierasche, ma un modello di sviluppo incompatibile con quello comunitario della civiltà rurale montana.

…era lo sviluppo industriale in atto che metteva a nudo e acutizzava antiche dignitose povertà, che scardinava i precedenti equilibri tra lavoro manuale e reddito, di fronte alle cui conseguenze gli abitanti dei villaggi erano completamente inermi, indotti ad abbandonare quanto restava delle loro attività e ad accettare il nuovo modello di sviluppo e le sue regole, o a consentire che quel modello minasse alle radici le loro possibilità di sopravvivenza sempre più stentata, fino a cancellare dalla montagna verbanese le strutture di quell’antica esperienza di vita.

Nei riguardi di quel crepuscolo e di quel tramonto la montagna verbanese fu completamente sola: la sua civiltà si stava estinguendo tra la generale indifferenza.[61]

Declino che ha subito una drastica e definitiva accelerazione con le distruzioni dell’ultima guerra e successivamente con l’espansione economica industriale del dopoguerra. Anche laddove “le fiamme dei rastrellatori” non hanno lascito il segno, come nei corti ungiaschesi dell’Alpe Aurelio, la trasformazione fu inevitabile, in molti casi l’abbandono totale dei campi invasi da “erica, felci e rovi” e con le casere progressivamente ridotte a rovine, in altri con “una modifica di destinazione d’uso” quali baite per i soggiorni di fine settimana ed estivi.

Nella conca d’Aurelio, l’ultimo baluardo della monticazione estiva, che resisteva solitario da una decina d’anni, cadde nel 1985, quando l’Ursulìn di Ungiasca «caricando» per l’ultima volta il curt Barnàrd con il bestiame ridotto a una mucca in menopausa, un asino divenuto recalcitrante al basto e a qualche pecora, simbolicamente scrisse l’ultima lettera della parola «fine» a un’epoca e a una civiltà divenute da tempo anacronistiche.[62]

Se in questo ampio lavoro di ricostruzione storica e testimoniale Chiovini ha voluto (ri)dar parola ad una società “fondata sul sentimento di solidarietà … e sull’operosità non competitiva … una società che fece onore al genere umano e a quello della natura che la ospitò”, ha inteso dare la parola anche a noi, nel senso che più volte, anche esplicitamente, ci interpella:

Che ci ha insegnato, che suggerimenti di fondo, di valore universale, ha espresso quella società rispetto a quella in cui viviamo? Non sembra intelligente eludere la risposta. [63]

Non sembra intelligente e nemmeno, aggiungerei, eticamente lecito “eludere la risposta” in particolare per noi che oggi viviamo anche il declino della successiva società industriale la quale, dopo aver promesso generale benessere, ci consegna un lascito di crescenti disuguaglianze sociali nonché di diffuso degrado e inquinamento ambientale a cui non sono estranee le odierne nuove malattie ed epidemie. Dovendo decidere in sostanza, per riprendere il significato profondo espresso da Chiovini nella titolazione e nella sua esplicitazione in premessa, se ci riferiamo alle Ceneri della fatica di quella cultura montana dei nostri avi unicamente come residuo cui possiamo anche esprimere ammirazione e nostalgia, oppure le leggiamo in profondità quale

“sedime fecondo che si posò sulla superficie della condizione umana come su di un terreno arato e insieme raffiguranti la memoria storica enciclopedica da custodire, da esaminare, da interpretare, affinché ci aiuti a scegliere i percorsi, ci faciliti il cammino sopra questa terra nel corso delle rispettive vite, nell’intento di individuare e di perseguire gli scopi della più accettabile natura umana.”[64]

L’altra trilogia

Ho sinteticamente ripercorso le due note trilogie di Chiovini; ve ne è anche una terza, quella delle opere che non ha voluto pubblicare in vita. Il diario partigiano “Fuori legge???”, uscito a puntate su Monte Marona[65] ma che poi, nonostante l’invito di Calzavara, non ha voluto raccogliere in volume, lo struggente racconto “La volpe”[66] e “Piccola storia partigiana della banda di Pian Cavallone”[67]. Sono opere che hanno direttamente al centro, sia pur con modalità di scrittura diverse (il diario, il racconto, la documentata ricostruzione critica), la figura stessa dell’autore. Si è detto di un riserbo, caratteristico della personalità di Chiovini, a parlare, anche indirettamente di sé. Io penso vi sia anche altro: “dar parola” è nettamente diverso dal “prender parola” e probabilmente Nino considerava questi scritti in qualche modo esterni all’orizzonte morale delle sue opere principali. Eppure se li andiamo a rileggere anche qui ritroviamo in alcuni passaggi e sezioni gli stessi tratti della moralità del “dar parola”.

Ad esempio, in Fuori legge???, la voce piangente di Nord, giovane partigiano originario di Vicenza, cui segue il passo, quasi manzoniano, dell’“Addio Albergo del Pian Cavallone” oramai avvolto dalle fiamme appiccate dai reparti fascisti della Legione Tagliamento.

Addio, Albergo del Pian Cavallone! Hai finito di ospitare i cenciosi soldati di un esercito senza capo, senza Stato Maggiore, senza artiglierie, senza direttive, spesso senza pane, senza armi.

Ti amavamo perché ricordiamo quando ci riparavi dal freddo, dalla tormenta. Ti amavamo perché lì, abbiamo indurito i muscoli, abbiamo trovato un senso della vita. Ora non sei altro che macerie e muri arrostiti dal fuoco, anneriti dal fumo, come ce ne sono a Milano, a Berlino, a Londra, a Cassino, dovunque sono passate le Divisioni vittoriose o le disordinate colonne in ritirata; dovunque è passata la guerra che vince sul vinto e sul vincitore: su gli uomini e sulle cose. La guerra perde soltanto di fronte a chi la odia, a noi. Dinanzi a Guido che preferiva starsene a casa a pescare, davanti a Bagat, che dice di essere salito perché non vuole andare in guerra, innanzi a Gabri che avrebbe voluto frequentare il Politecnico.[68]

E queste parole non possono non risuonarci dentro quando, andando al Rifugio, passiamo davanti ai resti dell’Albergo e a quella persiana metallica traforata dalle mitragliate fasciste. Oppure, se saliamo da Scareno all’alpeggio della Rocca, non possono non tornarci in mente le parole, gli scambi di informazioni ed anco e le facezie di quel gruppo eterogeneo di partigiani sopravvissuti al rastrellamento che lì si è radunato e, in attesa di poter ricostituire la formazione, si raccontano a vicenda le loro storie e le loro speranze[69].

Analogamente quando scendiamo da Trarego a Promé non può non ritornarci a mente il racconto de La Volpe che ci fa rivivere, come “in diretta”, quel 25 febbraio con gli occhi e il sentire del partigiano sopravvissuto, del “ragazzo”, che era allora Chiovini, e nel contempo lo sconcerto della popolazione locale di fronte a quell’eccidio e a quell’orrenda profanazione dei corpi, espresso con tipico riserbo dal montanaro che lo ha ospitato, il quale all’incalzare, il giorno successivo, delle domande del ferito risponde quasi a monosillabi.

Il braccio si è trasformato in una ridicola salsiccia violacea. La donna lo guarda con apprensione e si sente disarmata.

In quella entra l’uomo che torna dal lavoro:

Salute! Come va? Il ragazzo – risponde con un gesto amichevole del braccio sano.

Anche l’uomo si china ad esaminare il braccio e il suo viso cotto dal sole mantiene quell’aria imbarazzata di quando è entrato.

– Si sa qualcosa di preciso? – Gli chiede il ragazzo.

– Dicono che i fascisti se ne sono andati.

– No, no – incalza – dei miei compagni, dico.

– Mah… dicono che ci sono dei morti…

– Quanti? – Il ragazzo cerca di far l’indifferente per indurre l’uomo, che evidentemente sa, a vuotare il sacco.

Questi per poco sta in silenzio; poi, senza guardarlo, sbotta:

– Nove.

– Ma chi lo ha detto? e nella voce del ragazzo c’è ancora speranza.

– La gente.

– Li han visti?

– Si.

– Dove?

– Lo sai dove.

[…]

Il ragazzo si scuote per chiedere ancora:

– Siete proprio sicuro?

L’uomo risponde di si con il capo, perché il groppo gli serra la gola.

– Allora bisogna che vada – decide il ragazzo.

– Dove?

– Al comando.

– È meglio che stai qui fino a domani sera.

– No, no. Vado stasera. Se m’insegnate la strada per arrivare fino a …, poi il resto lo so.

– Senti – risponde l’uomo che ora pare più vecchio – qui puoi stare finché vuoi. Nessuno ti manda via; hai bisogno di riposare; poi, nel braccio devi aver dentro qualcosa.

– No, devo andare; così potrò anche farmi guardare il braccio.

L’uomo capisce che è inutile insistere; poi è troppo preso a frenare le lacrime. A mezzogiorno, invece di mettersi a mangiare con gli altri muratori, ha attraversato la valle ed è salito a vedere i ragazzi morti, che la gente del paese vicino aveva trasportato con le scale al cimitero inondato di mazzi di bucaneve e di sempreverde. Davanti ai loro corpi martoriati pensava: «speriamo che nessuna delle loro mamme veda come sono ridotti». E a piangere non aveva vergogna, perché lì tutti piangevano.

Tornando incrociò un pattuglione di militi e si sentì come se non avesse il denaro per comprare una medicina indispensabile a un suo figlio malato.

Il partigiano è pronto per la partenza: fuori si è già fatto buio. In cucina beve una tazza di caffelatte caldo, poi saluta cominciando dalla donna. La ringrazia e lei continua a cantilenargli materne raccomandazioni, infine l’abbraccia. L’uomo gli si avvicina con il sorriso mesto e sottomesso di chi, da generazioni, vive con poca speranza:

– Ciao; e ricordati che i fascisti non sono razza da stare sulla terra – poi gli stringe in fretta la mano e se ne va verso la camera, pentito d’aver detto uno sproposito. [70]

Ed infine, se non abbiamo letto la “Piccola storia partigiana della banda di Pian Cavallone”, come faremmo oggi a conoscere, al di là del nome poi assunto dalla Divisione che ha riunito tutti i partigiani del Verbano “di ogni colore”, la figura e il percorso di vita di Mario Flaim che lo ha portato dalla nativa Rovereto al rifugio del Pian Cavallone “in divisa di tenente degli alpini” con “una quindicina di uomini” e le sue parole di cristiano intransigente con cui ha rivendicato la sua scelta di combattere il fascismo, non escludendo la possibilità del martirio? Parole, che Flaim aveva espresso in una conferenza agli operai cattolici di Sant’Angelo Lodigiano “quando la sua decisione di partecipare alla lotta di liberazione è già operante”, a cui Chiovini ridà voce e delle quali riporto alcuni brevi stralci.

Così vogliamo andare verso la nostra patria: chini, in ginocchio, e chiederle perdono. Ecco dinnanzi a te i tuoi figli; essi ti colpirono, essi ti hanno tradita, ma pur anch’essi hanno sofferto per te, per te hanno lanciato la loro vita al di là della morte. Chiudi nelle profondità misteriose ogni amarezza e accogli sul tuo altare, in segno di riparazione feconda, il sangue di quelli che sono morti mormorando il tuo nome. […]

Mobiliteremo le nostre energie, raccoglieremo con devozione l’esempio luminoso dei grandi che resero illustri le antiche nostre tradizioni, e sorgerà ancora su tante rovine, su tanto disperato sacrificio un nuovo spirituale rinascimento che irradierà di sé tutte le genti. Solo una preghiera io depongo ai tuoi piedi, Cristo, mentre piangi sopra Gerusalemme. Fa che questo avvenga per virtù nostra italiana, per faticosa opera nostra. […]

Credo che non tornerò. Fate che le mie ossa riposino in questa terra Barazina, dove arrivai come un vinto e donde riparto soldato. Per la mia tomba chiedo alla vostra pietà qualche umile fiore, che sia bianco, però.[71]

Flaim cadrà durante il rastrellamento della Val Grande il 17 giugno sulla Marona nel tentativo di rallentare l’avanzata delle truppe tedesche e il suo corpo sarà ritrovato “sulle balze occidentali sottostanti la cima” con altri dieci caduti di cui quattro restati senza nome. A Mario Flaim “simbolo dell’unità” di tutte le anime della resistenza è oggi titolato il Palazzo sede del Consiglio comunale di Verbania e la piazza adiacente.

Una mission per il Parco letterario

Se il “dar parola”, il “dar e ridar voce” rappresenta la specifica ed intrinseca moralità che impregna la totalità delle opere di Chiovini, il neonato Parco Letterario intestato a suo nome non può limitarsi al pur fondamentale compito di una offerta culturale ed escursionistica innovativa, ma deve anch’esso impregnarsi dell’assunto morale di questo “dar parola” sia a chi oggi non c’è più, ma ha lasciato cospicue tracce sul nostro territorio – i resti dell’oramai scomparsa “civiltà rurale montana, i cippi e i monumenti dei caduti della lotta partigiana –, sia a tutti coloro che ancor oggi gravitano a ridosso della Val Grande, in comunità spesso marginalizzate dai principali flussi economici e comunicativi.

Una mission che impegna i due enti, Parco Nazionale della Valgrande e Casa della Resistenza, che lo hanno progettato e istituito in accordo con la Società Italiana del Paesaggio, a coinvolgere non solo come fruitori, ma come soggetti attivi, turismo culturale ed escursionistico e comunità locali nella costruzione di una memoria viva e di continuo rinnovata.

Bibliografia degli scritti di Nino Chiovini

“Io di politica non me ne voglio interessare” in Monte Marona n. 7, 23.05.1945, Verbania (firmato Peppo)

“… e tu a che partito sei iscritto?” in Monte Marona n. 9, 7.06.1945, Verbania (firmato Peppo)

“Vola” in Monte Marona n. 12, 21.06.1945, Verbania (firmato Peppo)

“Fuori Legge ??? Diario di un partigiano nel Verbano”, 36 puntate in Monte Marona, Verbania, dal n. 15 del 6 ottobre ’45 al n. 54 del 10 luglio del 1946 (firmato enneci); riedizione parziale delle puntate 17-23 (dal 12 giugno al 29 giugno 1944) in Resistenza Unita n.6, giugno 1989

“25 Febbraio. Volante ‘Cucciolo’ a Trarego” in Monte Marona n. 34, 20.02.1946, Verbania (non firmato)

Verbano, giugno quarantaquattro, Comitato della Resistenza, Verbania 1966, p. 71

I giorni della semina 1943 – 1945, Comitato per la Resistenza nel Verbano, Comune di Verbania 1974, p. 140 (riedizioni come I giorni della semina: Vangelista, Milano 1974, 1979 e 1995, p. 155; Tararà, Verbania 2005, p. 159 con prefazione di Oscar Luigi Scalfaro)

“Nino Chiovini sulle trattative e sulla liberazione dell’Ossola” in Resistenza Unita n. 3, marzo 1974, Novara (lettera firmata)

“Fondotoce fra passato e presente” in Resistenza Unita, supplemento al n. 5, maggio 1979, Novara

“Sulle sponde del Ticino nell’inverno del ’43”, in Resistenza Unita n. 1, gennaio 1980, Novara

“Due giorni prima avevo compiuto dodici anni” in Resistenza Unita n. 6, giugno 1980, Novara (ripubblicato in Mal di Valgrande)

Val Grande partigiana e dintorni. 4 storie di protagonisti, Margaroli, Verbania 1980, p. 123 (riedizione: Comune di Verbania – Comitato della Resistenza, Verbania 2002, p. 126 con prefazione di Erminio Ferrari e un ricordo di giuseppe Cavigioli)

Classe IIIa B. Cleonice Tomassetti. Vita e morte, Comitato per la Resistenza nel Verbano, Comune di Verbania, 1981, p. 66 (riedizione parziale in Resistenza Unita n. 6, giugno 1992; ristampa nel 1994); nuova edizione di Tararà, Verbania 2010 (a cura di Gianmaria Ottolini, prefazione di Maria Silvia Caffari, annotazioni storiche di Mauro Begozzi e Gianmaria Ottolini)

“Il ’44 sulle sponde del Lago Maggiore” in Novara n. 1/81, Camera di Commercio di Novara, 1981

“Note sul battaglione partigiano Taurinense in Jugoslavia” in Novara n. 2/81 Camera Commercio di Novara, 1981

“Quando stava per sorgere l’alba di un mondo nuovo. Nel Verbano”, in Resistenza Unita nn. 4/5, aprile-maggio 1981, Novara

“Partigiani e ‘sfrusitt’ nell’Alto Novarese” in Ieri Novara Oggi, n. 5, Novara 1981, p. 117-140

“Precisazione”, in Resistenza Unita n. 11, novembre 1981, Novara (a proposito della manifestazione di Pala di Miazzina)

“La divisione ‘Garibaldi’ in Jugoslavia” in Resistenza Unita n. 12, dicembre 1981, Novara

Quando la morte non ti vuole di E. Liguori, Alberti, Verbania 1981 (curatore e prefatore)

“Ho conosciuto Nicola Mari” in Resistenza Unita nn. 4/5, aprile-maggio 1982, Novara

“Partigiani all’estero” in Resistenza Unita nn. 4/5, aprile-maggio 1982, Novara

“Per non gridare alle pietre” in Resistenza Unita n. 6, giugno 1982, Novara (firmato n.c.)

“In biblioteca. Quando la morte non ti vuole” in Resistenza Unita n. 9, settembre 1982, Novara

A Trarego per la libertà, Comune di Verbania 1982 (ristampa 1995)

Il Verbano tra fascismo antifascismo e resistenza, Comune di Verbania, 1983, p. 22 (dispensa per L’Università della terza età)

“Storie d’anteguerra in Val Grande” in Verbanus n. 4, Alberti, Verbania 1983 (ripubblicato in Mal di Valgrande)

“Formazioni partigiane e popolazione dell’Alto Novarese durante il rastrellamento del giugno 1944”, in Novara Provincia 80, n. 2, Novara 1984

“Un altro modo di scrivere di Resistenza. Ancora su ‘Viva Babeuf!’ di Gino Vermicelli”, in Il VCO, n. 10 del 19.5.1984, Verbania, p. 9

“Mario Flaim: sulle montagne del Verbano un testimone della fede e della libertà” in Il Verbano, 9.06.1984, Verbania; tratto dall’inedito “Piccola Storia partigiana della Banda di Pian Cavallone” (cap. VI – VIII), pubblicato con la presentazione, e intercalato da commenti, di G. Cacciami

“Otto giorni di libertà a Cannobio” in Il VCO, 6.10.1984, Verbania

“Andare a sachìtt” in Novara n.1/84, Camera di Commercio di Novara, 1984 (ripubblicato in Mal di Valgrande)

Gli alpini dell’Intra in Jugoslavia: Piero Zavattaro Ardizzi e i suoi uomini in quindici mesi di guerra partigiana in Montenegro e in Bosnia di G. Scotti: schede biografiche e note di N. Chiovini, Comitato per la Resistenza nel Verbano, Verbania 1984, p. 113

“I corti di Velina” in Novara n.4/85, Camera Commercio di Novara, 1985 (riedizione: Alberti, Verbania 1986; ripubblicato in Mal di Valgrande)

“A Verbania Borghese si arrende” in Resistenza Unita nn. 4/5, aprile-maggio 1985, Novara

“25 aprile” in Il VCO, 24 aprile 1985

“8.9.1943 nella Francia meridionale. In quei giorni ad Albertville” in Resistenza Unita nn. 1/2, gennaio-febbraio 1986, Novara